Satelliten-Treibstoff aus der Atmosphäre

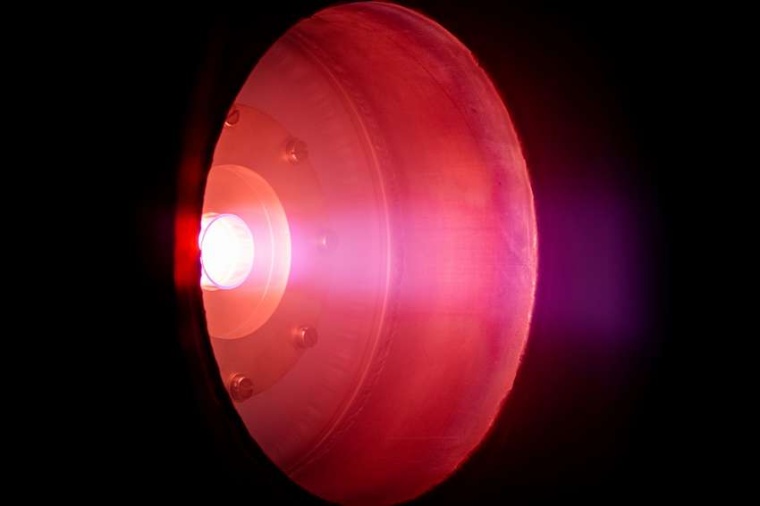

Innovatives induktives Plasmatriebwerk auf Helicon-Basis erstmals im Labor gezündet.

Erdbeobachtungssatelliten für niedrige Flughöhen, kleiner, leichter und billiger als herkömmliche Modelle: Das sind die Ziele des EU- Projekts „Discoverer“, an dem neun Partner aus Europa und den USA beteiligt sind. Am Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart wurde nun erstmals ein neuartiges induktives Plasmatriebwerk gezündet, das eines der wesentlichen Probleme der Mission lösen soll: Es eliminiert den Luftwiderstand im unteren Orbit und erhöht dadurch die Lebensdauer der Satelliten. Das System basiert auf Helicon-Wellen und ist mit einer Antenne aus dem medizinischen Bereich ausgestattet.

Satellitenmissionen im „Very Low Earth Orbit“, also in geringen Höhen bis zu vierhundert Kilometern, ermöglichen neuartige Erdbeobachtungen, wie zum Beispiel die dauerhafte Vermessung es Erdschwerefeldes mit kleinen und preisgünstigen Satelliten. Allerdings herrscht in diesen Höhen durch die Restatmosphäre noch ein relativ hoher Luftwiderstand. Dieser macht einen Satelliten langsamer und langsamer, wodurch ihn die Schwerkraft näher zur Erde ziehen kann, bis er in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht. Demnach wäre die Mission, je nach Höhe, schon innerhalb eines Zeitraums von Tagen bis wenigen Monaten beendet.

Um das Lebensdauer-Problem zu lösen und neuartige beziehungsweise signifikant verbesserte Möglichkeiten der Erdbeobachtung zu eröffnen, entwickelt eine Arbeitsgruppe an der Uni Stuttgart bereits seit 2014 einen „atmosphärenatmenden“ elektrischen Raumfahrtantrieb, der den Luftwiderstand kompensiert. Das System nimmt die bremsenden Atmosphärenpartikel aus der Restatmosphäre um den Satelliten auf und nutzt diese als Treibstoff. Das hat den Vorteil, dass der Satellit keinen Treibstofftank mit sich führen muss, er versorgt sich aus den Gaspartikeln der Hochatmosphäre und photovoltaischer Elektrizität.

Dabei führt die elektrische Energie den Treibstoff in Plasma über, das beschleunigt wird, um Schub zu generieren. Bisherige Systeme benötigten hierfür Elektroden beziehungsweise Gitter, die aber empfindlich auf den aggressiven Sauerstoff reagieren. Andere arbeiten mit einem ebenso empfindlichen Neutralisator, der verhindert, dass der Satellit sich elektrisch auflädt und die Ionen dadurch wieder zurückgezogen werden, was den Schub zunichtemachen würde.

Die Forscher der Uni Stuttgart entwickelten jetzt erstmals ein atmosphärenatmendes elektrisches Triebwerk, kurz ABEP, das ohne diese Hilfsmittel auskommt. Das ABEP-System besteht aus einem Massenkollektor sowie einem Radiofrequenz-Antrieb, dem induktiven Plasmatriebwerk. Dieses basiert auf Heliconwellen, also niederfrequenten elektromagnetischen Wellen. Bei diesem fortschrittlichen physikalischen Prinzip wird das Plasma durch eine Antenne gezündet und beschleunigt, um Schub zu generieren. Das neue Triebwerk nutzt dabei erstmals eine zylindrische Birdcage-Antenne, die ihren Ursprung in der Magnetresonanztomographie hat. Diese stellt elektromagnetische Mechanismen zur Verfügung, die sowohl die Ionen als auch die Elektronen simultan beschleunigen. Dadurch weist die Antenne einen besonders hohen Wirkungsgrad auf, was der Plasmajet in ersten Tests bewiesen hat.

Die Inbetriebnahme des induktiven Plasmatriebwerks ist ein Durchbruch, der gleich mehrere Vorteile mit sich bringt: Das Triebwerk kann mit variablen Treibstoff-Massenströmen und -Kompositionen umgehen und wird damit dem Umstand gerecht, dass in der Atmosphäre keine einheitlichen Bedingungen herrschen. Zudem kann es auch mit dem aggressivem Treibstoff der Thermosphäre, zum Beispiel mit atomarem Sauerstoff, problemlos betrieben werden. Ionen und Elektronen werden gemeinsam mit hoher Geschwindigkeit zur Schub-Generierung beschleunigt – ein Neutralisator ist daher nicht erforderlich.

U. Stuttgart / RK

Weitere Infos