Wenn Wasserstoff auf Stahl trifft

Forschende von Empa und ETH untersuchen, wie Wasserstoff mit Oxidschichten interagiert, und zwar räumlich und zeitlich hoch aufgelöst.

In der Nacht auf den 11. September 2024 stürzte ein rund hundert Meter langer Abschnitt der Carolabrücke in Dresden in die Elbe. Die Ursache: Risse an der stählernen Spannstruktur der Brücke. Der Schuldige: Wasserstoff. Der Prozess heißt Wasserstoffversprödung. Bestimmte Korrosionsprozesse in Anwesenheit von Wasser setzen an der Oberfläche von Stahlbauteilen atomaren Wasserstoff frei. Dank seiner geringen Größe diffundiert dieser in den Stahl, wo er durch verschiedene Mechanismen Rissbildung begünstigt. Die Carolabrücke ist längst nicht das erste Bauwerk, dem Wasserstoff zusetzt. Weitere bekannte Beispiele sind der Londoner Wolkenkratzer 122 Leadenhall Street, im Volksmund als Cheesegrater bekannt, sowie der Teilneubau der Bay Bridge in San Francisco, bei denen das Versagen der Stahlbolzen Sanierungskosten in Millionenhöhe zur Folge hatte.

Dass Wasserstoff Metalle angreift, ist bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Vollständig verstanden sind die komplexen Mechanismen hinter der Wasserstoffversprödung allerdings bis heute nicht – trotz zahlreicher Studien. Empa-Forschende aus dem Labor für Fügetechnologie und Korrosion untersuchen nun eine Seite der Wasserstoffversprödung, der bisher sehr wenig Aufmerksamkeit zuteil kam: die Interaktion des Wasserstoffs mit einer nativen Oxidschicht auf Stahl.

Die native Oxidschicht, auch Passivierungsschicht genannt, ist eine dünne Schicht, die sich auf natürliche Weise an der Oberfläche der meisten Metalle und Legierungen bildet. Sie verleiht rostfreien Stählen ihre Korrosionsbeständigkeit. Die Art und die Zusammensetzung der nur wenige Nanometer dicken Schicht unterscheiden sich von Stahl zu Stahl. Gewisse Oxide sind deutlich stabiler und resistenter gegenüber Wasserstoff als andere. Sie schützen den Stahl besser vor Versprödung. Dies wollen die Empa-Forscherinnen Chiara Menegus und Claudia Cancellieri untersuchen. Ein besonderes Augenmerk legen sie dabei auf die Grenzfläche zwischen dem Metall und seiner Oxidschicht. „Wasserstoff sammelt sich im Material jeweils dort an, wo Unordnung herrscht“, erklärt Doktorandin Menegus. „Die Grenzfläche zwischen dem Metall und dem Oxid ist eine solche Stelle.“

Die Forschung an Wasserstoff im Stahl ist herausfordernd – das leichte Element lässt sich mit gängigen Analysemethoden gar nicht bestimmen. Auch müssen die Experimente unter Ausschluss aller weiteren Umweltfaktoren wie Sauerstoff und Feuchtigkeit stattfinden – ansonsten entstehen komplexe Interaktionen und Korrosionsprozesse, die den Wasserstoffeinfluss maskieren. Die letzte große Herausforderung ist die Grenzfläche selbst: „Es ist schwierig, eine verborgene Grenzfläche im Inneren des Materials zu untersuchen, ohne die Probe zu zerstören“, weiß die Physikerin Cancellieri, Forschungsgruppenleiterin im Labor für Fügetechnologie und Korrosion.

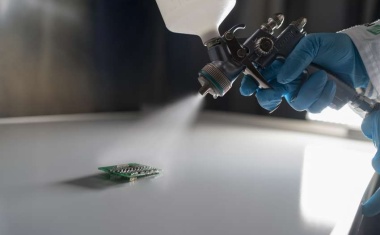

Diese Herausforderungen meistern die Forscherinnen mit einem innovativen Versuchsaufbau. Im ersten Jahr ihrer Doktorarbeit hat Menegus eine elektrochemische Zelle entwickelt, in der die Stahlprobe befestigt wird. Auf einer Seite der Probe befindet sich Wasser, auf der anderen das inerte Edelgas Argon. Durch Anlegen von elektrischer Spannung wird aus dem Wasser atomarer Wasserstoff generiert. Er diffundiert durch die dünne Probe, bis es die Oxidschicht auf der gegenüberliegenden Seite erreicht und hier mit dem nativen Oxid interagiert. „So können wir die Interaktion von atomarem Wasserstoff mit dem nativen Oxid von anderen Umwelteinflüssen isolieren“, erklärt Menegus. Sämtliche Schritte – vom Zusammenbau der Zelle bis zur Analyse der Probe – finden unter Schutzatmosphäre statt, in einer Glovebox.

Für die Charakterisierung der Proben greifen die Forscherinnen auf eine in der Schweiz einmalige Analysetechnik zurück, die harte Röntgenphotoelektronenspektroskopie (Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy, HAXPES). Diese Spektroskopiemethode nutzt hochenergetische Röntgenstrahlung, um die Art und den chemischen Zustand von Atomen in einem Material zu bestimmen, und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern bis zu zwanzig Nanometer in der Tiefe – genug, um die rund fünf Nanometer dicke Oxidschicht sowie die darunterliegende Grenzfläche zum Stahl zu erfassen.

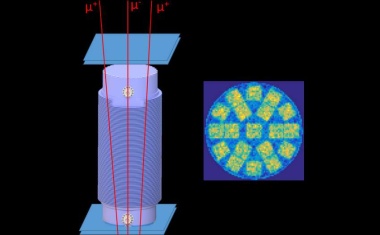

Zwar lässt sich der Wasserstoff selbst damit nicht direkt erfassen – seine Auswirkungen auf die gesamte Oxidschicht konnten die Forscherinnen jedoch bereits deutlich demonstrieren. „Die ersten Versuche zeigen, dass der Wasserstoff die schützende Oxidschicht abbaut“, sagt Menegus. Nun will sie die Oxide auf unterschiedlichen Eisen-Chrom-Legierungen sowie auf einigen gängigen Stählen untersuchen. Danach werden die Forscherinnen zusammen mit dem Ion Beam Physics Lab der ETH Zürich den Wasserstoffgehalt in den Proben direkt bestimmen – in Echtzeit, mit einer aufwändigen Teilchenbeschleuniger-Methode. Sie hoffen, dadurch den Effekt von Wasserstoff auf die nativen Oxidschichten besser zu verstehen und besonders resistente Oxidformen zu finden. Ihre Erkenntnisse könnten zum Bau von langlebigeren Brücken führen – sowie zu besserer Infrastruktur für die Lagerung und den Transport von grünem Wasserstoff. [Empa / dre]