Strukturen zweidimensionaler Quasikristalle

Neue Erklärung zur Bildung einer zwölfzähligen Rotationssymmetrie in Metalloxiden.

Die Struktur von zweidimensionalem Titanoxid lässt sich bei starker Hitze und unter Zugabe von Barium gezielt aufbrechen: Statt regelmäßiger Sechsecke entstehen Ringe aus vier, sieben und zehn Atomen, die sich aperiodisch verteilen. Mit dieser Entdeckung hat ein Team der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg MLU gemeinsam mit Forschenden des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik, der Université Grenoble Alpes und des National Institute of Standards and Technology in Gaithersburg ein zentrales Rätsel um die Bildung zweidimensionaler Quasikristalle aus Metalloxiden gelöst.

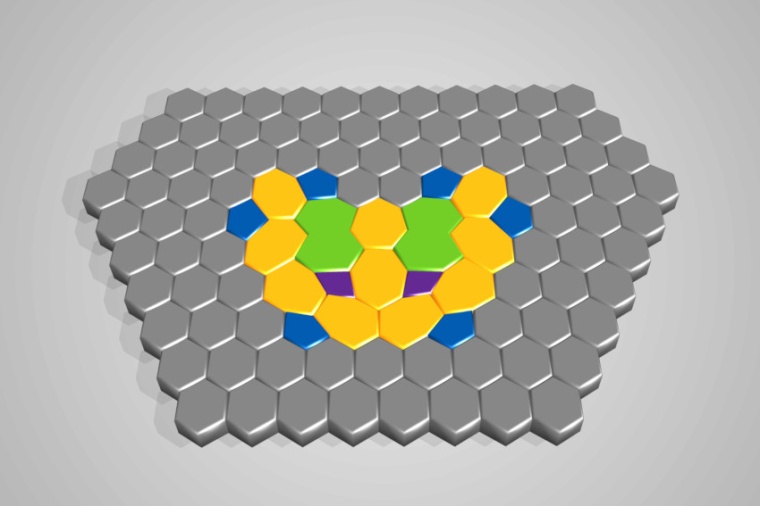

Graphen oder verschiedene Metalloxide, etwa Titanoxid, bilden Sechsecke. „Sechsecke sind ein ideales Muster für eine periodische Verteilung“, sagt Stefan Förster aus der Fachgruppe Oberflächen- und Grenzflächenphysik des Instituts für Physik. „Sie passen so perfekt ineinander, dass keine Zwischenräume entstehen.“ 2013 machte die Fachgruppe eine erstaunliche Entdeckung, nachdem sie eine hauchdünne Lage Titanoxid auf eine Platinunterlage aufgebracht, im Ultrahochvakuum auf etwa eintausend Grad Celsius erhitzt und mit Barium versetzt hatte: Die Atome ordneten sich zu einer Struktur aus Dreiecken, Quadraten und Rauten, die gemeinsam eine symmetrische Figur mit zwölf Kanten bilden – die Forscher sprechen von einer zwölfzähligen Rotationssymmetrie, im Gegensatz zur sechszähligen wie im Ausgangszustand. „Es entstehen Quasikristalle, die sich durch eine aperiodische Struktur auszeichnen. Diese Struktur basiert auf grundlegenden Atomclustern und ist hoch geordnet, auch wenn die Systematik für den Betrachter nur schwer ersichtlich ist“, sagt Förster. Die Physiker waren die weltweit ersten, die die Bildung zweidimensionaler Quasikristalle in Metalloxiden nachweisen konnten.

Welche Mechanismen der Bildung solcher Quasikristalle zugrunde liegen, war bislang nicht geklärt. Dieses Rätsel konnte das internationale Forscherteam nun lösen. Mit aufwändigen Experimenten, energetischen Berechnungen und hochauflösender Mikroskopie haben sie gezeigt, dass hohe Temperaturen und die Gegenwart von Barium ein Netzwerk aus Titan- und Sauerstoff-Ringen mit jeweils vier, sieben und zehn Atomen erzeugen. „Das Barium sprengt die Atomringe auf und stabilisiert sie zugleich“, erklärt Förster. „In einen Siebenerring wird ein Bariumatom eingelagert, in einen Zehnerring zwei.“ Möglich ist das, weil die Bariumatome eine elektrische Bindung mit der Platinunterlage eingehen, aber keine chemische Bindung mit den Titan- oder Sauerstoffatomen aufbauen.

Mit ihrer neuesten Entdeckung klären die Forschenden nicht nur eine grundlegende Frage der Physik. „Nachdem wir die Bildungsmechanismen auf atomarer Ebene besser verstehen, können wir versuchen, solche zweidimensionalen Quasikristalle auch in anderen anwendungsrelevanten Materialien zu erzeugen, seien es Metalloxide oder etwa Graphen“, sagt Förster. „Wir sind gespannt, ob diese besondere Ordnung völlig neue und nutzbare Eigenschaften hervorbringt.“

MLU Halle / JOL

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

S. Schenk et al.: 2D honeycomb transformation into dodecagonal quasicrystals driven by electrostatic forces, Nat. Commun. 13, 7542 (2022); DOI: 10.1038/s41467-022-35308-z - Oberflächen- und Grenzflächenphysik, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle