Vorstoß ins Unberechenbare

Es gibt keinen vorgezeichneten Weg zur Realisierung eines Quantensimulators oder Quantencomputers. Wo stehen die Physiker heute?

Auch rund hundert Jahre, nachdem Pioniere der Quantenphysik sie prägten, strapazieren Begriffe wie Schrödingers Katze, Welle-Teilchen-Dualismus, Verschränkung oder spukhafte Fernwirkung immer noch unsere Vorstellungskraft. Im Jahr 2012 ging der Nobelpreis für Physik an Serge Haroche und David Wineland für die elegante Verwirklichung einiger paradoxer Gedankenexperimente dieser Pionierzeit. Es sind kleine und dennoch wichtige Schritte im Ringen um ein tieferes Begreifen der derzeit besten Naturbeschreibung. Ein populäres Rezept, den Zusammenstoß unserer Alltagserfahrung mit der Quantenmechanik zu vermeiden, wird als „shut up and calculate“ bezeichnet – also nicht lange reden, sondern einfach das Ergebnis nach den Regeln der Quantenmechanik ausrechnen. Bei näherer Betrachtung führt aber auch dieser Ansatz nicht sehr weit.

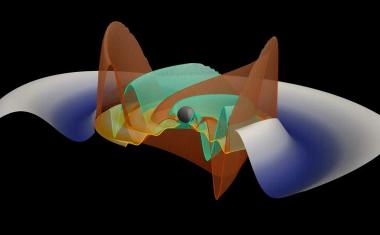

Um einen quantenmechanischen Zustand eindeutig festzulegen, bedarf es einer Mindestmenge von Information. Die Zahl der Koeffizienten, um einen beliebigen Zustand von N Spin-1/2-Teilchen mit zwei Zuständen darzustellen, wächst wie 2N. Was recht harmlos beginnt, übersteigt somit schnell jedes vorstellbare Maß. Wie in der bekannten Geschichte der Reiskörner auf dem Schachbrett verdoppeln sich die Koeffizienten für jedes hinzugefügte Teilchen. Für 263 Spin-½-Elektronen zum Beispiel ergibt dies 2263 Koeffizienten – mehr als die geschätzte Zahl von Protonen im Universum. Deshalb ist es mit vorhandener Technologie nicht möglich, einen solchen Quantenzustand festzuhalten, geschweige denn seine Entwicklung zu berechnen. Die 263 Teilchen könnten die freien Elektronen in einem Kupferwürfel von etwa 70 nm Kantenlänge sein. Das ist etwa so groß wie die kleinsten Leiterbahnen in modernen Halbleiterchips. Schon solche winzigen Objekte können wir also weder mit Worten beschreiben noch mit existierenden Methoden berechnen!

Ein Ausweg, für den sich der weitsichtige Richard Feynman schon 1982 stark machte, ist ein Quantencomputer. Dieser setzt für jeden Elektronenspin einen quantenmechanischen Vertreter mit Spin ½ ein, der Quantenbit oder kurz Qubit genannt wird. Quantenmechanische Gatter ersetzen die altbekannten Boolschen Operationen und treiben so einen rein quantenmechanischen Zustand auf das Endergebnis zu. Dieses muss dann zwar doch wieder mit Messungen der Qubit-Zustände in die Alltagswelt zurückgeholt werden, aber zumindest können wir alle Observablen des so simulierten Systems bestimmen. Da nun das Rechenwerk selbst quantenmechanisch arbeitet, sind bescheidenere 263 Qubits genug, um den Zustand der Elektronen nachzustellen.

Leider existiert bislang keine Technologie, die 263 Qubits von ausreichender Qualität bereitstellen kann. Anderslautende Meldungen einzelner Firmen dienen vermutlich eher der Kapitalbeschaffung als der Wahrheitsfindung. Nach Feynmans erstem Aufruf dümpelte der Quantencomputer einige Zeit in den Randbezirken der theoretischen Physik.

Das änderte sich erst, als der Mathematiker Peter Shor 1994 einen revolutionären Quanten-Algorithmus zur Faktorisierung großer ganzer Zahlen fand, der alle bis dahin bekannten Methoden in den Schatten stellte. Nun begann eine intensive Suche nach einer für Quantencomputer geeigneten Technologie. Fast jeder Quanteneffekt wurde auf seine Tauglichkeit geprüft.

Heute sind einige dieser Ansätze verschwunden, während andere große Fortschritte gemacht haben. Die bis dato spektakulärsten Experimente wurden mit Photonen, supraleitenden Schaltkreisen und atomaren Ionen gemacht, wobei die Systeme 2 bis 14 Qubits umfassen. Diese Anzahl von Qubits und auch die Qualität der Operationen reichen noch nicht aus, um bisher unberechenbare Systeme zu modellieren oder im großen Stil Primfaktoren zu finden. Doch diese Ziele sind viel näher gerückt.

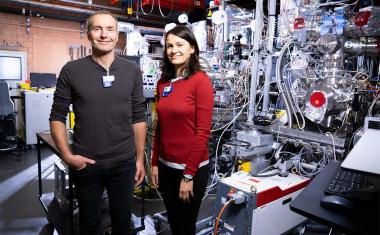

Einzelne gefangene Ionen sind ein vielversprechendes System für die Quanteninformation, Quantensimulation und für Präzisionsmessungen. Üblicherweise werden sie über Laser kontrolliert. Christian Ospelkaus, Ulrich Warring und Yves Colombe von der Universität Hannover stellen in der aktuellen Ausgabe von Physik in unserer Zeit eine Technik vor, die es ermöglicht, dies mit Mikrowellen-Nahfeldern zu erzielen. Das erlaubt den Bau von einfach gestalteten Chip-Fallen, die den Weg zu einer Integration vieler Quantenlogik-Module zu skalierbaren Quantencomputern eröffnen. Die Physiker konnten damit bereits ein verschränkendes Zwei-Qubit-Gatter demonstrieren, wobei die verwendete Verschränkungsoperation für universelle Quantencomputer geeignet ist. Die Mikrowellentechnik vereinfacht dabei den experimentellen Aufwand erheblich.

Noch weiß aber niemand, wie Quantenrechner eines Tages aussehen und auf welchem Ansatz sie beruhen werden. Es ist durchaus möglich, dass eine Mischung verschiedener Technologien zum Einsatz kommt. Statt zu spekulieren gilt hier „shut up and experiment.“

Dietrich Leibfried, National Institute of Standards and Technology, Boulder, USA.