Wasser als Metall

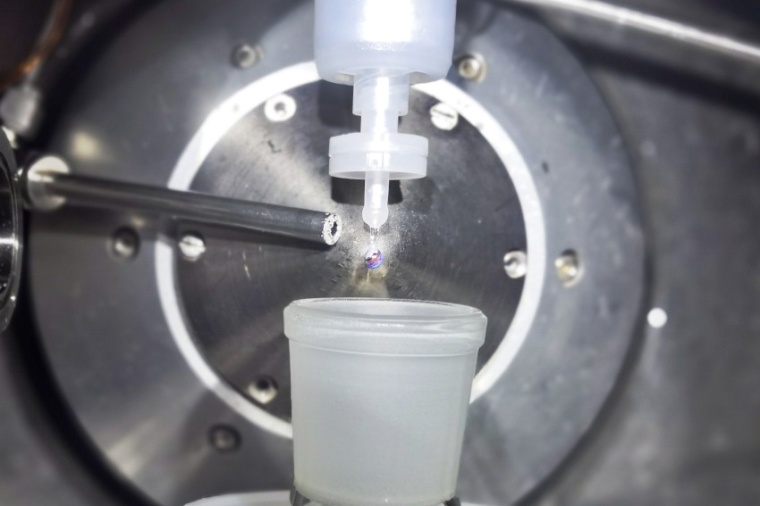

Phasenübergang einer Wasserschicht auf einem Alkalimetall-Tropfen.

Reines Wasser ist unter Normalbedingungen ein nahezu perfekter Isolator. Metallische Eigenschaften entwickelt Wasser nur unter extremem Druck, wie er höchstens im Innern von großen Planeten herrscht. Nun hat eine internationale Kooperation mit einem ganz anderen Ansatz metallisches Wasser erzeugt und den Phasenübergang an der Synchrotronquelle Bessy II dokumentiert.

Dass Wasser Strom leitet, weiß jedes Kind – aber damit ist das „normale“ Alltagswasser gemeint, das Salze enthält. Reines, destilliertes Wasser dagegen ist ein nahezu perfekter Isolator. Es besteht aus H2O-Molekülen, die über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander locker vernetzt sind. Dabei bleiben die Valenzelektronen gebunden und sind nicht mobil. Um ein Leitungsband mit frei beweglichen Elektronen zu erzeugen, müsste man Wasser so stark unter Druck setzen, dass sich die Orbitale der Außenelektronen überlappen. Eine Berechnung zeigt jedoch, dass dieser Druck allenfalls im Inneren von großen Planeten wie Jupiter vorhanden ist. Eine internationale Kooperation aus 15 Forschenden von elf Instituten hat nun mit einem völlig anderen Ansatz erstmals eine Wasserlösung mit metallischen Eigenschaften erzeugt. Sie experimentierten dafür mit Alkalimetallen, die ihr äußeres Elektron sehr leicht abgeben.

Die Chemie zwischen Alkalimetallen und Wasser ist jedoch bekanntlich explosiv. Natrium oder andere Alkalimetalle fangen in Wasser sofort an zu brennen. Das Team fand aber einen Weg, um diese heftige Chemie in Schach zu halten: Sie warfen nicht ein Stückchen Alkalimetall in Wasser, sondern sie machten es umgekehrt: sie gaben ein klein wenig Wasser auf einen Tropfen aus Alkalimetall. Sie nutzten dafür eine Natrium-Kalium-Legierung, die bei Raumtemperatur flüssig ist.

Am Strahlrohr U49/2 bauten sie das Experiment in der Hochvakuum-Probenkammer SOL³PES auf. In der Probenkammer sitzt eine sehr feine Düse, aus der die flüssige Na-K-Legierung tropft. Der silberne Tropfen wächst dabei etwa zehn Sekunden, bis er sich von der Düse löst. Während der Tropfen wächst, strömt etwas Wasserdampf in die Probenkammer und bildet an der Oberfläche des Tropfens eine extrem dünne Haut, eine Schicht aus wenigen Lagen Wassermolekülen. Dabei wandern fast sofort Elektronen und Metall-Ionen von der Alkali-Legierung ins Wasser ein. Diese eingewanderten Elektronen verhalten sich dabei wie freie Elektronen in einem Leitungsband.

„Man sieht den Phasenübergang zum metallischen Wasser mit bloßem Auge! Der silbrige Natrium-Kalium-Tropfen überzieht sich mit einem goldenen Schimmer, das ist sehr eindrucksvoll“, berichtet Robert Seidel, der die Experimente an BESSY II betreut hat. Die dünne Schicht aus goldfarbenem metallischem Wasser bleibt für einige Sekunden sichtbar. Dadurch konnte das Team um Pavel Jungwirth, Tschechische Akademie der Wissenschaften, Prag, mit spektroskopischen Analysen nachweisen, dass es sich tatsächlich um Wasser in einem metallischen Zustand handelt.

Die beiden entscheidenden Fingerabdrücke einer metallischen Phase sind die Plasmonenfrequenz und das Leitungsband. Diese beiden Größen konnten die Gruppen mit optischer Reflexionsspektroskopie und Synchrotron-Röntgen-Photoelektronenspektroskopie ermitteln: Während die Plasmonenfrequenz der goldfarbenen, metallischen Wasserhau“ bei etwa 2,7 Elektronenvolt liegt besitzt das Leitungsband eine Breite von ungefähr 1,1 eV mit einer scharfen Fermikante. „Unsere Studie zeigt nicht nur, dass metallisches Wasser tatsächlich auf der Erde hergestellt werden kann, sondern charakterisiert auch die spektroskopischen Eigenschaften, die mit seinem schönen goldenen Metallglanz verbunden sind“, sagt Seidel.

HZB / JOL

Weitere Infos

Meist gelesen

Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Experiment klärt Doppelspalt-Disput zwischen Einstein und Bohr

Eine idealisierte Version eines der berühmtesten Experimente der Quantenphysik bestätigt mit atomarer Präzision, dass Einstein in diesem Fall falsch lag.

Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Chrom-Sulfid-Bromid bietet Ansätze für neuartige Speicherelemente

Forschende des Labors für Magneto-Optik in Darmstadt beeinflussen die Magnetisierung einzelner atomar dünner Schichten.