Wie Störstellen in hochreinem Wasser entstehen

Weitere Ursache für die Entstehung zerstörerischer Dampfblasen in Flüssigkeiten aufgespürt.

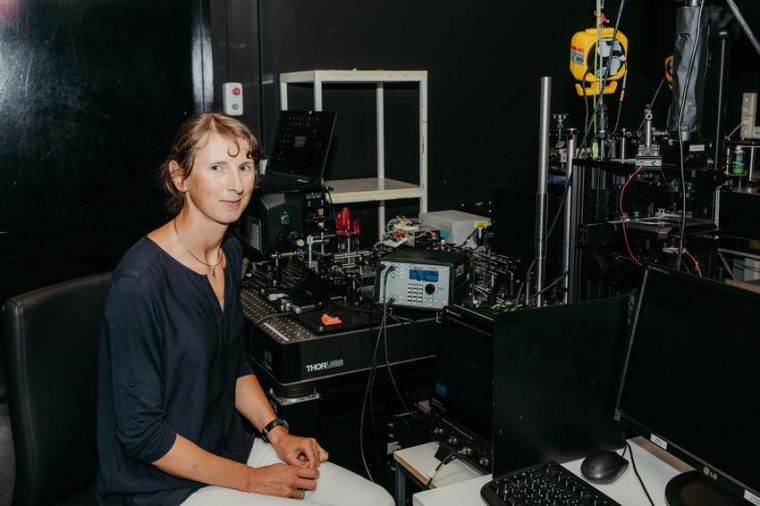

Die Entstehung von Dampfblasen in Flüssigkeiten ist bislang nicht vollständig geklärt. Der als auch als „Kavitation“ bekannte physikalische Effekt führt unter anderem zur Zerstörung von Schiffsschrauben oder Propellern, kann aber auch in der Medizin zum Abtragen von Tumoren oder der Zertrümmerung von Nierensteinen genutzt werden. Ein Forschungsteam um Patricia Pfeiffer und Claus-Dieter Ohl von der Uni Magdeburg hat jetzt eine weitere Ursache für die Entstehung von Dampfblasen in Flüssigkeiten gefunden.

In Flüssigkeiten, die mit hoher Geschwindigkeit an einem Objekt vorbeiströmen, können aus kleinsten Strukturen – den Keimen – mit Dampf gefüllte Blasen anwachsen, zum Beispiel in Pumpen oder Düsen oder auch an künstlichen Herzklappen. „Wenn ich sehr stark an einer Flüssigkeit ziehe, dann reißt die Flüssigkeit auf und bildet Blasen, was wir zum Beispiel beim Ansaugen von Wasser bei Schiffspropellern kennen“, erklärt Pfeiffer. „Wenn ich einen Schiffspropeller habe, der sehr schnell rotiert und damit lokal enorm an dem ihn umgebenden Wasser zieht, dann reißen die Wassermoleküle auseinander und es entsteht quasi ein Loch in dieser Flüssigkeit. Dieses Loch wird kurzfristig mit entstehendem Wasserdampf gefüllt. Die dabei entstehenden Blasen fallen nach kurzer Zeit implosionsartig in sich zusammen.“ Dabei entstehen extreme Drücke von über tausend Bar und damit enorme Kräfte, die Schiffsschrauben zerstören können.

Bisher erklärte man die Entstehung dieser potenziell zerstörerischen Dampfblasen durch mikroskopisch kleine Blasen, die an Unreinheiten anhaften und als Kavitationskeim stabilisiert werden. Das Team um Pfeiffer und Ohl hat herausgefunden, dass aber bereits eine Übersättigung der Flüssigkeit mit Gas einen Kavitationskeim darstellt. Genau an dieser Stelle entsteht beim Ziehen an der Flüssigkeit eine Blase. Das kann durch die lokale Erwärmung einer Flüssigkeit erreicht werden.

Aber auch an mikroskopischen Tröpfchen, die dem Wasser hinzugeben werden, entstehen Blasen unter Zug an der Grenzfläche zwischen Wasser und Tropfen. Zu einem ersten Erklärungsansatz haben Kollegen der Universitäten Rom und Ferrara mit Molekular-Dynamik Simulationen beigetragen. Diese zeigen, dass molekular gelöstes Gas aus dem Tropfen an die Grenzschicht transportiert wird, genau dann, wenn die Flüssigkeit unter Zug steht.

„Wir müssen demzufolge das bisherige Keimmodell für die Entstehung der zerstörerischen Dampfblasen grundlegend überarbeiten“, erklärt Ohl. „Die Entdeckung erlaubt es künftig, selbst in extrem sauberem Wasser kleinste Verschmutzung zu detektieren. Solches Ultra-Reinstwasser ist zum Beispiel essentiell für die Chipfertigung. Wir arbeiten hier bereits mit einer Firma zusammen, die die Keimbildung durch Blasen bereits zur Erkennung von Verschmutzungen in Ultra-Reinstwasser ausnutzt. Solche Ultra-Reinstwasseranlagen werden unter anderem in Halbleiterwerken wie Intel eingesetzt.“

Neben der Anwendung in der Reinstwasseranalyse werden die Ergebnisse künftig auch zur Verbesserung der Tumortherapie eingesetzt. Flüssige Kavitationskeime aus einem Perfluorocarbon werden in den Blutkreislauf der Patienten eingespritzt und daran Blasen mit Ultraschall aufgezogen. Kollabieren diese Blasen können sie Tumorgewebe zerstören.

U. Magdeburg / RK

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

P. Pfeiffer et al.: Heterogeneous cavitation from atomically smooth liquid–liquid interfaces, Nat. Phys., online 6. Oktober 2022; DOI: 10.1038/s41567-022-01764-z - Physik der weichen Materie (C.-D. Ohl), Institut für Physik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg