Dossier: Klima im Wandel

Artikel

• 9/2024 • Seite 3

• 9/2024 • Seite 3Ein Weckruf für den Klimaschutz

Nur gemeinsam können die Länder der Erde den Klimawandel aufhalten.

Die Klimakrise gemeinsam angehen

Ein DPG-Workshop widmete sich der „Klimavernetzung und Klimakommunikation“.

Trauriger Rekord

2023 ist das wärmste Jahr seit 1850, sowohl in der Luft als auch an der Oberfläche der Ozeane.

• 1/2024 • Seite 20

• 1/2024 • Seite 20„Europa muss als treibende Kraft agieren.“

Interview mit Doris Vollmer, die für die Max-Planck-Gesellschaft an der Weltklimakonferenz 2022 im ägyptischen Scharm asch-Schaich teilgenommen hat.

Anfang Dezember fand die 28. Auflage der Weltklimakonferenz – auch bekannt als COP (Conference of Parties) – in Dubai statt. Die Max-Planck-Gesellschaft ist seit einigen Jahren regelmäßiger Gast: 2022 hatte sie insgesamt neun Personen entsandt, darunter Doris Vollmer vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Ihre Erfahrungen und eine Einschätzung der Großveranstaltung hat die Professorin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die sich auch bei „Scientists for Future“ engagiert, im Gespräch geteilt.

• 9/2023 • Seite 3

• 9/2023 • Seite 3Optimismus versus Realismus

Klimamodelle deuten auf einen unumkehrbaren Klimawandel. Doch die Menschheit tut viel zu wenig dagegen – warum?

• 10/2022 • Seite 3

• 10/2022 • Seite 3Klimakrise in die Curricula!

Die Schule muss für Klimabildung bei Kindern und Jugendlichen sorgen.

• 10/2022 • Seite 20

• 10/2022 • Seite 20„Mir ist es wichtig, aktiv zum Klimaschutz beizutragen.“

Annika Richter entwickelt Projekte, mit denen Kohlendioxid eingespart wird.

Annika Richter hat Physik in Konstanz und Energieingenieurwesen in Dänemark und Norwegen studiert. In ihrer Masterarbeit forschte sie an organischen Solarzellen. Seit 2019 arbeitet sie bei dem Unternehmen atmosfair, das Kohlendioxid-Kompensation für Flugreisen anbietet und mit dem Geld Projekte zu erneuerbaren Energien und Energieeffizenz im globalen Süden finanziert, also in Entwicklungs- und Schwellenländern („Global South“).

• 5/2022 • Seite 44 • DPG-Mitglieder

• 5/2022 • Seite 44 • DPG-MitgliederDie Kosten des Kühlens

Klimaanlagen treiben mit ihrem hohen Energiebedarf und den eingesetzten Kältemitteln den Klimawandel an, doch es gibt Alternativen.

• 9/2021 • Seite 68

• 9/2021 • Seite 68Das Ende der Autobahn

Energie und Mobilität aus Sicht eines Physikers

Der Klimawandel verlangt grundsätzliche und schnelle Veränderungen unserer Gesellschaft. Die Energie- und Verkehrsinfrastruktur spielen dabei eine Schlüsselrolle. Eine Umwidmung der Autobahnen für eine sogenannte Schnellstraßenbahn könnte eine völlig neue Ära der Mobilität einläuten.

Mit dem anthropogenen Klimawandel habe ich mich erstmals in den 1980er-Jahren beschäftigt, als mein Aachener Professor mich zum Arbeitskreis Energie der DPG einlud. Als Kern- und Teilchenphysiker habe ich natürlich zunächst über neuartige Kernreaktoren nachgedacht. Abstand davon nahm ich letztlich aufgrund folgender Überlegung: Der globale Primärenergiebedarf beträgt in jeder Sekunde im Mittel etwa 18 000 GW [1], was einer Leistung von etwa 18 000 Kernkraftwerken entspricht. Wenn also Kernenergie einen signifikanten Anteil der Primärenergie liefern soll, so sind tausende Reaktoren auf allen Kontinenten nötig. Aufgrund der damit einhergehenden Risiken erzeugt die Kernenergie mehr Probleme, als sie löst – insbesondere bei Terrorismus und Proliferation. Damit war für mich das Kapitel Kernenergie abgeschlossen, auch wenn viele meiner Kollegen entgegengesetzter Ansicht sind [2, 3]. Doch wie lässt sich der immense Energiehunger unserer modernen Gesellschaften stattdessen stillen? (...)

• 7/2021 • Seite 22

• 7/2021 • Seite 22Klimaforschung und -wandel

Wie der Klimawandel in Wissenschaft und Politik gelangte

In der Wissenschaft war der Treibhauseffekt schon am Ende des 19. Jahrhunderts bekannt, Beobachtungen in den 1930er-Jahren deuteten darauf hin, dass die globalen Temperaturen ansteigen. Trotzdem war der Weg von der klassischen Klimatologie zur modernen Klimawissenschaft lang und von gesellschaftlichen, politischen und technischen Entwicklungen entscheidend beeinflusst.

Bereits 1896 sagte der schwedische Physiker Svante Arrhenius wegen des rasch wachsenden Kohleverbrauchs und der damit verbundenen Kohlendioxidemissionen steigende globale Temperaturen voraus. Zu diesem Zeitpunkt stieß diese Erkenntnis jedoch auf wenig Interesse. Etwa vierzig Jahre später beobachteten Meteorologen tatsächlich einen signifikanten Anstieg der Temperaturen in Europa, der in der Arktis besonders ausgeprägt war. Der englische Ingenieur Guy Callendar versuchte 1938 durch umfangreiche Berechnungen nachzuweisen, dass der Treibhauseffekt diesen Anstieg verursacht haben könnte (Abb. 1). Zu seiner Überraschung traf seine Theorie in der Meteorologie und Klimatologie auf große Skepsis. Möglich schienen auch zufällige Verschiebungen der globalen Windzirkulation als Ursache für den Temperaturanstieg.

Es dauerte weitere vier Jahrzehnte, bis weiterhin steigende Kohlendioxidemissionen ernsthafte Befürchtungen über eine Klimaerwärmung verursachten und zu einem Politikum wurden. Paradoxerweise wandelte sich diese Wahrnehmung zu einem Zeitpunkt, als die Entwicklung der globalen mittleren Temperaturen seit rund drei Jahrzehnten wieder stagnierte. Beobachtungen wiesen also keineswegs auf einen Klimawandel wie in den 1930er-Jahren hin. Was verursachte also die plötzliche Sorge über einen Klimawandel? Und warum erhielten die Klimawissenschaften in den folgenden Jahrzehnten hohe politische Priorität, nicht aber vierzig Jahre zuvor? Dieser Beitrag versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben.

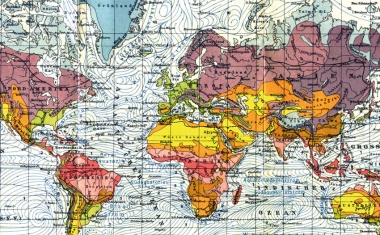

Die Tradition der „klassischen Klimatologie“

Das Interesse am Klima reicht weit zurück. Griechische Philosophen wie Parmenides, Eratosthenes, Aristotle und Hippokrates verstanden unter dem griechischen Wort κλίμα (klíma) den Winkel der Sonneneinstrahlung. Seefahrer und Reisende berichteten in den folgenden Jahrhunderten über die Verschiedenheit von Klimata auf dem Globus und zeigten, dass nicht der Sonnenwinkel allein das Klima bestimmte. Jahreszeiten, Wetter, Windströmungen und terrestrische Verhältnisse wie Entfernung von den Ozeanen und die Höhe über dem Meer machten das Klima zu einem weitaus komplexeren Phänomen. Eine wissenschaftliche Klimatologie entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts. (...)

Fahrplan für Null Emissionen

Die Internationale Energieagentur beschreibt in einer Roadmap drei Szenarien, von denen eines bis zum Jahr 2050 zu Null Emissionen netto führen soll.

„Man kann nur etwas bewirken, wenn jeder mithilft.“

Interview mit Florina Schalamon

Kontroverse Klimadebatte

Zu: H. J. Schellnhuber, Physik Journal, Dezember 2018, S. 3

• 12/2018 • Seite 3

• 12/2018 • Seite 3Naturgesetze bricht man nicht ungestraft!

Wissenschaftlich belegt ist, dass sich der Klimawandel nur stoppen lässt, wenn wir in jedem Jahrzehnt die globalen Emissionen halbieren.

Nachrichten

Links

Die DPG zum Thema Klima und Energie

Nachrichten und Stellungnahmen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zu den Herausforderungen des menschengemachten Klimawandels und die nicht davon zu trennenden Energie-Problematik

Klimafakten der DMG

Die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG) bietet umfassende und zuverlässige Fakten zu Hintergründen und Auswirkungen des Klimawandels, sowie zur Kommunikation und diversen Fragestellungen zu Mitigation und Adaptation.

Dossier: Umweltphysik

Artikel zur Umweltphysik, die sich den vielfältigen und oft sehr komplexen Prozessen im Ökosystem unseres Planeten widmet.

Storfeuer in der Klimadebatte (Physikalische Blätter, 1997)

EinMeinungsbeitrag des Meteorologen Christian-D. Schonwiese von der Universität Frankfurt zur Rolle der Klimatologie angesichts des anthropogenen Treibhauseffekts.

H. Graßl, Anthropogene Beeinflussung des Klimas (Physikalische Blätter, 1989)

Ein Vortrag, den Hartmut Graßl vom Max-Planck-Institut für Meteorologie auf der Festsitzung der 53. Physikeriagung 1989 in Bonn gehalten hat.