„An uns führt kein Weg vorbei.“

Interview mit Thomas Blaudeck

• 6/2024 • Seite 32 • DPG-Mitglieder

• 6/2024 • Seite 32 • DPG-MitgliederFaszinierende Unterwasserakustik – von Blasen und natürlichem wie auch zivilisatorischem Lärm in unseren Meeren.

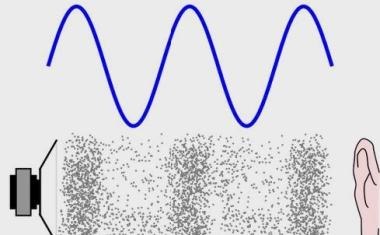

Der Ozean wird oft mit Stille assoziiert. Doch das ist alles andere als wahr: Der Lärm in den Ozeanen nimmt immer mehr zu. Was sind die (physikalischen) Ursachen dafür und was können wir dagegen tun?

Der Stille Ozean – der Pazifik – kam angeblich zu seinem Namen, als Ferdinand Magellan im November 1520 vom Atlantik kommend durch die stürmische, heute nach ihm benannte Magellanstraße segelte und vor sich eine riesige, völlig ruhige Wasseroberfläche sah. Aber so still ist der Stille Ozean gar nicht – genauso wenig wie andere Ozeane. Hier sind nicht Sturm und Wellen gemeint, sondern der Lärm unter der Wasseroberfläche. Zum einen gibt es natürliche Lärmquellen, etwa das Brechen der Wellen, Regentropfen, die auf die Wasseroberfläche fallen, Wale, Fische, Krebse oder seismische Aktivität. Zum anderen verursachen Menschen Lärm unter Wasser, und zwar immer mehr. Zu den Ursachen gehören vor allem die Schifffahrt, militärische Aktivitäten, Sonar, Bauaktivitäten im Ozean oder seismische Erkundungen. Die Unterwassertierwelt nimmt diese Geräusche als sehr störend wahr, insbesondere Delfine und Wale [1].

In diesem Artikel geht es um beide Lärmquellen – die natürlichen und die menschengemachten – mit Fokus auf der Physik hinter der Lärmentstehung und -ausbreitung. Beides ist eng verbunden mit der Physik oder genauer der Dynamik der Blasen. Weiterhin geht es um Maßnahmen gegen die zunehmende Lärmverschmutzung im Ozean. (...)

• 5/2024 • Seite 26

• 5/2024 • Seite 26Thomas Guggeis, der Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, hat parallel zur Musik vier Jahre lang Physik studiert.

Während des Musikstudiums fuhr Thomas Guggeis, der derzeitige Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, zweigleisig und schloss auch ein Physikstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit einer Bachelorarbeit zur Quantenfeldtheorie ab.

Warum haben Sie gleichzeitig Physik und Musik studiert?

Die beiden Fächer fielen für mich in unterschiedliche Lebensbereiche: Bei aller Begeisterung stand Physik für einen Beruf; Musik habe ich als Hobby, als Leidenschaft verstanden. So war das eine immer Ausgleich für das andere.

Wie haben Sie das organisatorisch geregelt?

Praktischerweise ist in München die Hochschule für Musik und Theater (HMT) nur etwa fünf Minuten mit dem Rad von der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität entfernt. So konnte ich gut pendeln.

Aber Ihr Tag war sicher sehr voll…

In der Tat folgte auf eine Veranstaltung in der Physik am Morgen der Unterricht an der Musikhochschule bis zum frühen Nachmittag. Danach habe ich einige Seminare, Übungen und Praktika für die Physik belegt und – nach zwei Stunden Pause – bis etwa 23 Uhr für Musik geübt. Anschließend standen zum Abschluss des Tages die Physik-Hausaufgaben auf dem Programm. (...)

• 12/2021 • Seite 50 • DPG-Mitglieder

• 12/2021 • Seite 50 • DPG-MitgliederVor 30 Jahren wurde eine MPEG-Kodierung – besser bekannt als MP3 – veröffentlicht.

• 1/2020 • Seite 46

• 1/2020 • Seite 46Das Theremin, ein elektroakustisches Musikinstrument, wird berührungslos gespielt.

• 4/2019 • Seite 46

• 4/2019 • Seite 46Die Schallplatte erlebt derzeit eine Renaissance, die Verkaufszahlen von Plattenspielern steigen ebenfalls. Hinter dem optimalen Klang steckt eine Menge Physik.

Ein Wochenendseminar der jungen DPG beleuchtete das Wechselspiel zwischen Physik und Musik.

• 10/2018 • Seite 56

• 10/2018 • Seite 56Für den Ton ist es ein weiter Weg zwischen dem Anstreichen einer Geigensaite und dem Ohr des Zuhörers. Damit ein schöner Ton entsteht, müssen auch physikalische Details stimmen.

• 2/2018 • Seite 36

• 2/2018 • Seite 36Nach dem Physikdiplom schloss Andreas Philipp eine Ausbildung zum Glockensachverständigen an.

Andreas Philipp, der 1990 sein Physik-Diplom gemacht hat, ist nicht in einem typischen Physikerberuf zuhause. Stattdessen besteigt er regelmäßig Glockentürme und prüft die Glocken, Klöppel und Läuteanlagen auf Klang und ihren allgemeinen Zustand. Seit 20 Jahren sorgt er als Glockensachverständiger in Niedersachsen für wohlklingendes Kirchengeläut.

Wie sind Sie zu den Glocken gekommen?

Ich bin schon als Kind immer gern beim Einläuten des Sonntags dabei gewesen. Als Jugendlicher habe ich angefangen, Daten über die Glocken bei den Pfarrämtern anzufragen – allerdings mit durchwachsener Ausbeute. Viele sind nicht gut über ihre Glocken informiert. Daraufhin bin ich selbst in die Türme gestiegen und habe die Archive durchwühlt. Insofern habe ich mich schon vor dem Physikstudium mit Glocken beschäftigt.

Und wieso dann das Physikstudium?

Das Fach fand ich in der Schule immer spannend. Das Interesse an den Glocken habe ich aber nie verloren. Nach dem Studium habe ich daher eine Ausbildung zum Glockensachverständigen angeschlossen.

Was lernt man dabei?

Alles rund um die Glocke, die Technik von Läuteanlagen und die Stabilität von Glockentürmen. Der wissenschaftliche Teil, die Glockenkunde, umfasst auch die Musik und die Inschriftenkunde. Um das musikalische Rüstzeug zu lernen, hatte ich damals Kurse an der Kirchenmusikhochschule in Heidelberg.

• 12/2017 • Seite 64

• 12/2017 • Seite 64Aufwändige Simulationen und Messungen im Labor halfen, den Klang der Staatsoper Unter den Linden in Berlin zu optimieren.

• 4/2017 • Seite 44

• 4/2017 • Seite 44Schaumstoffstöpsel schützen gegen Lärm. Unverfälschten Klang bei weniger Lautstärke bietet dagegen ein maßgeschneiderter Gehörschutz mit speziellem Filter.

• 11/2015 • Seite 48

• 11/2015 • Seite 48Mit passenden Absorbern und Diffusoren lässt sich die Raumakustik verbessern.

• 7/2014 • Seite 24

• 7/2014 • Seite 24Mit personalisierten Hörgeräten, Cochlea-Implantaten und assistiven Audiotechnologien möchte der Oldenburger und Hannoveraner Exzellenzcluster das „Hören für alle“ ermöglichen.

Wer kennt das nicht: Die Party ist in vollem Gange, überall stehen Grüppchen von Gästen zusammen und unterhalten sich, im Hintergrund läuft laute Musik. Da spricht einen die eigene Begleitung an, und man versteht nur Bahnhof. Zu viele Geräusche überdecken das gewünschte Gespräch. In solchen und anderen Situationen möchte der Exzellenzcluster „Hearing4all“ Hilfe bieten. Die Forscher in Oldenburg und Hannover arbeiten an Hörhilfen, welche die gesamte Bandbreite von minimaler Hörbeeinträchtigung bis zum kompletten Hörverlust abdecken: assistive Technologien, die in Alltagssituationen wie dem Telefonieren oder Fernsehen das Gehör unterstützen, Hörhilfen, die individuell auf den Patienten abgestimmt sind, und Cochlea-Implantate, die bei schwerem bis vollständigem Hörverlust helfen.

Ein zentraler Punkt ist die exakte, quantitative Diagnose der Hörbeeinträchtigung jedes Patienten. „Wir möchten Audiologie in eine exakte Wissenschaft verwandeln“, erklärt der Sprecher des Clusters, Birger Kollmeier, der als Physiker und Arzt in beiden Kerndisziplinen zuhause ist. Die Forscher möchten herausfinden, was die wichtigsten Kenngrößen sind, um Hörhilfen individuell anpassen und Interventionsmaßnahmen spezifisch planen zu können. In den ersten anderthalb Jahren der Förderperiode haben Kognitionspsychologen, Mediziner und Physiker eng auf diesem Gebiet zusammen gearbeitet, Ansätze entwickelt und Patientendaten erhoben. „Nun geht es in die Modellierungsphase, damit wir die Auswirkung von Hörpathologien auf die Signalverarbeitung exakt beschreiben können“, führt Kollmeier aus. Im nächsten Schritt gilt es, in komplexen Szenarien wie der eingangs erwähnten Party diejenigen Signale herauszufiltern, die das Hörgerät an den Patienten weiterleitet. Das ist ein Problem der Klassifizierung, denn das Gerät muss zunächst lernen, was Sprache ist und was nicht. „Bei der Klassifizierung haben wir in den letzten eineinhalb Jahren ordentlich Fortschritte erzielen und sogar einen internationalen Wettbewerb gewinnen können“, freut sich Birger Kollmeier.

Nach der erfolgreichen Klassifizierung muss das Hörgerät bzw. Cochlea-Implantat zudem wissen, welches die gewünschten Sprachsignale sind, also die Worte meiner Partybegleitung und nicht die Gespräche anderer Gäste. Dazu kommen sog. Brain-Computer-Interfaces zum Einsatz. Diese Systeme nehmen beim Menschen ein Elektroenzephalogramm (EEG) auf, um die Verarbeitung akustischer Signale im Gehirn zu verfolgen. Das Gehirn eines nicht hörgeschädigten Menschen verfügt über effiziente Vorhersagemechanismen, die es ihm erlauben, die Aufmerksamkeit im richtigen Moment auf den Gesprächspartner zu lenken. Gelingt es, diese Prozesse zu verstehen, könnte man dieses Wissen nutzen, um das gewünschte akustische Signal mittels Hörhilfe zum richtigen Zeitpunkt zu verstärken. Erste Erfolge sind bereits zu verzeichnen: „Wir haben das EEG-System inzwischen so miniaturisiert, dass es im Prinzip drahtlos in eine Baseball-Kappe passt“, erklärt Kollmeier. Zudem konnten die Wissenschaftler eine vereinfachte Situation, in der sich zwei Schallquellen abwechseln, im EEG erfassen. In der Realität überlagern sich allerdings meist mehrere Signale...

• 1/2014 • Seite 23

• 1/2014 • Seite 23Eine musikalische Reise durch den Large Hadron Collider.

„Have you ever heard about the Higgs Boson blues? I‘m goin‘ down to Geneva baby, gonna teach it to you“, singt Nick Cave mit rauem Timbre zu den schleppenden Klängen seiner Band Bad Seeds. Dem australischen Musiker geht es jedoch nicht um harte Physik, vielmehr verknüpft er im Liedtext kurzerhand das „Gottesteilchen“ mit der Geschichte vom Teufelspakt des Bluesmusikers Robert Johnson. Aber haben die Forscherinnen und Forscher am CERN vielleicht Gründe für einen Higgs-Boson-Blues? Das vor einem halben Jahrhundert postulierte Teilchen ist schließlich entdeckt, der Nobelpreis an seine theoretischen Väter verliehen, und der Large Hadron Collider ist in einen fast zweijährigen Dornröschenschlaf versunken.

Ein ausgeschalteter Beschleuniger hat aber nichts mit Stillstand zu tun. Nicht umsonst lautet das Motto des CERN: „Accelerating Science“ und nicht „Finding the Higgs“. In der Betriebspause gilt es, den Upgrade der „Weltmaschine“ auf die Kollisionsenergie von 14 Teraelektronenvolt zu leisten. Bei dieser Energie hoffen die Forscher, mit dem LHC noch genauer auf das entdeckte Higgs-Boson oder noch tiefer in die „Quark-Gluon-Suppe“ des Protons blicken zu können. Doch dafür ist eine Herkulesaufgabe zu stemmen: Sie müssen mehr als zehntausend Hochstrom-Verbindungen zwischen den supraleitenden Beschleunigermagneten im 27 Kilometer langen Tunnel verstärken. Dabei ist höchste Sorgfalt gefordert, war es doch eine fehlerhafte Verbindung zwischen den Magneten, die den LHC im Herbst 2008 für mehr als ein Jahr lahmgelegt hatte. Die Auswertung der riesigen Datenmengen geht derweil weiter, und schon seit geraumer Zeit denkt die Teilchenphysik-Community über den nächsten und übernächsten Upgrade des LHC nach. Für eine um den Faktor fünf bis zehn höhere Kollisionsrate ab 2020 ist jedoch noch viel Entwicklungsarbeit nötig.

Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger nannte das CERN einmal „Kathedrale der Wissenschaft“, nicht nur wegen der Ausmaße, sondern auch, weil so viele Beteiligte für Projekte arbeiten, die erst nach Jahren Früchte tragen. Diese Kathedrale ist meist vom profanen Krach der Generatoren, Kompressoren und Pumpen erfüllt, hat aber auch Musik zu bieten. ...

Mit der richtigen Lautsprecheranordnung lassen sich auf dem Wohnzimmersofa Kinofilme und Musik-CDs akustisch ganz neu erleben.

Trotz einer allzu gut behüteten Kindheit und einer vorgezeichneten Juristenkarriere entwickelte sich Chladni zum weltgewandten Pionier der Akustik und Meteoritenforschung. Seine zahlreichen Reisen führten ihn durch ganz Europa bis an den Hof von Kaiser Napoleon.

Von aktiven, nichtlinearen Prozessen im Ohr über numerische Hörmodelle bis hin zur Musikübertragung im Internet mit MP3 oder objektiver Beurteilung der Sprachgüte von Handys: Die Hör-Akustik hat unmittelbare Auswirkungen auf unser tägliches Leben - nicht nur wenn eine Hörstörung auftritt oder wenn man auf einer lebhaften Party nichts mehr versteht. Für die Physik ist die Analyse der effektiven Funktion des Gehörs als komplexes Gesamtsystem interessant. Die Umsetzung dieser Analyse in ein Hörmodell ermöglicht eine Vielzahl technischer Anwendungen. (Hörbeispiele gibt es hier)

Die Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA) ist ein gemeinnütziger wissenschaftlicher Verein. Sie wurde im Jahre 1988 gegründet. Die DEGA hat sich zum Ziel gesetzt, der Akustik zu dienen, ihre Mitglieder und alle an der Akustik Interessierten einander näher zu bringen. Die DEGA veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Physikalischen Gesellschaft DPG, dem Verein Deutscher Ingenieure VDI und der Informationstechnischen Gesellschaft im Verband Deutscher Elektrotechniker ITG/VDE einmal jährlich eine große akustische Jahrestagung: die DAGA.

Im Rahmen der öffentliche Vortragsreihe „Physik die Wissen schafft“, erkundet der Physiker Gert Denninger von der Universität Stuttgart vielfältigen physikalischen Phänomene von Schall und Musik mit Hilfe von unterhaltsamen und teils verblüffenden Experimenten. Es gibt im wahrsten Sinne des Wortes etwas auf die Ohren.

Für Physikinteressierte, die mehr über Musik wissen möchten, für Musikinteressierte, die mehr über die physikalischen Grundlagen ihres Metiers wissen möchten, für alle, die Spaß an beidem haben!