Hilfreiche Hohlräume

Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar M. Yaghi erhalten den Chemie-Nobelpreis 2025 „für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen“.

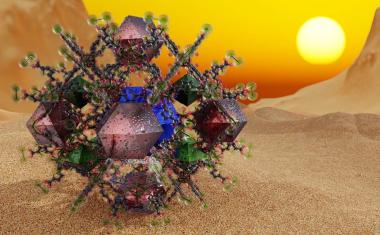

Maike Pfalz / nobelprize.org

Den diesjährigen Nobelpreis in Chemie teilen sich Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar Yaghi. Sie haben molekulare Konstruktionen mit großen Hohlräumen geschaffen, durch die Gase und andere Chemikalien fließen können. Diese sogenannten metall-organischen Gerüstverbindungen (MOFs) können dazu dienen, Wasser aus Wüstenluft zu gewinnen, Kohlendioxid zu binden, giftige Gase zu speichern oder chemische Reaktionen zu katalysieren.

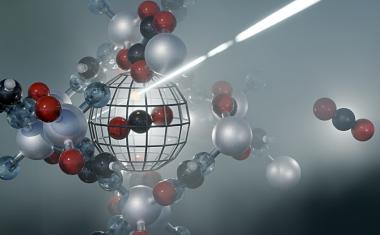

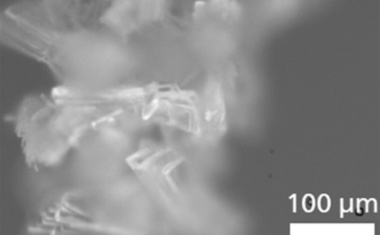

In den metall-organischen Gerüstverbindungen fungieren Metallionen als Eckpunkte, die durch lange organische (kohlenstoffbasierte) Moleküle verbunden werden. Zusammen bilden die Metallionen und Moleküle Kristalle mit großen Hohlräumen. Durch Variation der Bausteine lassen sich MOFs so gestalten, dass sie gezielt bestimmte Substanzen aufnehmen und speichern oder auch chemische Reaktionen antreiben bzw. Elektrizität leiten.

„Metall-organische Gerüstverbindungen haben enormes Potenzial und eröffnen bislang ungeahnte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Materialien mit neuen Funktionen“, betonte Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie.

Alles begann 1989, als Richard Robson versuchte, die Eigenschaften von Atomen auf neue Weise zu nutzen: Er kombinierte positiv geladene Kupferionen mit einem vierarmigen Molekül, an dessen Enden jeweils eine chemische Gruppe saß, die zu Kupferionen hingezogen war. Beim Kombinieren verbanden sie sich zu einem wohlgeordneten, geräumigen Kristall – wie ein Diamant, der mit zahllosen Hohlräumen gefüllt ist.

Robson erkannte sofort das Potenzial seiner Konstruktion, doch sie war instabil und zerfiel leicht. Susumu Kitagawa und Omar Yaghi entwickelten ein stabiles Fundament dafür: Zwischen 1992 und 2003 machten sie – unabhängig voneinander – eine Reihe bahnbrechender Entdeckungen. Kitagawa zeigte, dass Gase in die Konstruktionen hinein- und herausströmen können, und sagte voraus, dass sich MOFs flexibel gestalten lassen. Yaghi schuf ein sehr stabiles MOF und konnte es gezielt verändern, um neue, gewünschte Eigenschaften zu erhalten.

MOFs zeichnen sich durch eine präzise steuerbare Porosität und eine extrem große spezifische Oberfläche mit Werten von über 10.000 m²/g aus. Diese Eigenschaften ermöglichen die gezielte Adsorption und Speicherung von Molekülen, insbesondere von Gasen wie Wasserstoff, Methan oder Kohlendioxid. Die Porengröße und -form lässt sich durch Wahl der Bausteine exakt einstellen, was eine maßgeschneiderte Funktionalität erlaubt.

Ein zentrales physikalisches Merkmal ist die Flexibilität vieler MOFs: Sie können ihre Struktur dynamisch an äußere Einflüsse wie Druck, Temperatur oder das Vorhandensein bestimmter Moleküle anpassen. Dieses Verhalten – als „weiche poröse Kristalle“ bezeichnet – eröffnet neue Paradigmen in der Festkörperchemie, da Feststoffe bislang meist als starr galten. MOFs können reversibel zwischen verschiedenen Zuständen wechseln, was sie für Anwendungen wie Sensorik, Aktorik und kontrollierte Freisetzung prädestiniert.

Inzwischen ist es gelungen, zehntausende verschiedene MOFs zu bauen. Ihre einzigartigen physikalischen Eigenschaften haben zu einer Vielzahl von Anwendungen geführt, die weit über die klassische Chemie hinausgehen: So können MOFs große Mengen Wasserstoff oder Methan speichern und selektiv verschiedene Gase voneinander trennen. Dies ist entscheidend für die Energiewende, etwa für Wasserstoffwirtschaft und saubere Mobilität. Bestimmte MOFs können außergewöhnlich viel Kohlendioxid aufnehmen und werden daher bereits zur Abscheidung von CO2 aus Industrieabgasen und zur Reduktion von Treibhausgasen eingesetzt. MOFs können helfen, Schadstoffe (etwa PFAS) aus Wasser zu entfernen oder toxische Gase zu binden; sie finden Anwendung in Batterien, Brennstoffzellen und als Katalysatoren für die Wasserstofferzeugung.

Die industrielle Bedeutung metallorganischer Gerüstverbindungen wächst rasant. Ihre hohe innere Oberfläche, flexible Struktur und vielseitige chemische Funktionalität machen sie zu Schlüsselmaterialien des 21. Jahrhunderts. Die Arbeiten von Kitagawa, Robson und Yaghi haben nicht nur neue wissenschaftliche Horizonte eröffnet, sondern bieten auch konkrete Lösungen für globale Herausforderungen. Damit haben sie – wie es Alfred Nobel in seinem Testament formulierte – der Menschheit den größten Nutzen gebracht.