Ein Wegbereiter der Quantenphysik

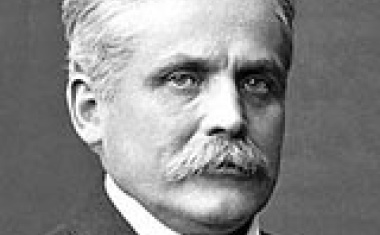

Vor 100 Jahren starb der Physiker Otto Lummer, dem entscheidende Messungen zur Strahlung Schwarzer Körper gelangen.

Anne Hardy

Als Otto Lummer 1899 auf der Naturforscherversammlung in München erklärte, er habe bei der Strahlung Schwarzer Körper Abweichungen vom Wienschen Strahlungsgesetz gefunden, stieß er auf Zweifel. Doch seine Arbeit gab den Anstoß zu Plancks „Akt der Verzweiflung“ – der Einführung von Energie-Quanten im darauffolgenden Jahr.

Geboren am 17. Juli 1860 in Gera als Sohn eines Bäckermeisters schwankte Lummer nach dem Abitur, ob er Naturwissenschaften oder Kunst studieren sollte. Er schrieb sich – zunächst in Tübingen – für Mathematik, Physik und Chemie ein. Dann wechselte er nach Berlin, wo er in den ersten Semestern zusätzlich die Kunstakademie besuchte. Prägend war für ihn das Studium bei Hermann von Helmholtz, bei dem er 1884 mit einem Thema aus der Optik promovierte. Er untersuchte Interferenzerscheinungen von Lichtstrahlen, die in einem Winkel auf eine planparallele Glasplatte fielen. Durch die Brechung an zwei Grenzflächen entstand ein Gangunterschied zwischen den beiden reflektierten Strahlen. Diesen Effekt hatten bereits 1849 der österreichische Mineraloge Wilhelm von Haidinger und 30 Jahre später der französische Physiker Éleuthère Mascart beschrieben; danach war er jedoch in Vergessenheit geraten.

Helmholtz, der die Interferenz wegen seiner Altersweitsichtigkeit nicht erkennen konnte, war skeptisch. Erst als Otto Lummer ihm eine theoretische Erklärung für das Phänomen geliefert hatte, kam er – dieses Mal mit Brille – ins Labor zurück und war überzeugt. Dass Lummer sich von der Autorität seines bewunderten Lehrers nicht hatte einschüchtern lassen, verschaffte ihm Achtung am Institut, und Helmholtz stellte ihn als seinen Assistenten ein.

Als Helmholtz 1878 Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR) wurde, nahm er Lummer mit. In den 1880er-Jahren sandte er seinen Assistenten zu Ernst Abbe nach Jena, damit er dort eine fundierte Ausbildung in der Optik erhielt. Abbe bot Lummer eine besser bezahlte Stellung bei den Zeiss-Werken an, die dieser jedoch zugunsten einer wissenschaftlichen Laufbahn ausschlug. 1889 wurde er im Alter von 29 Jahren zum ordentlichen Mitglied der PTR ernannt.

Lummers erste Aufgabe an der PTR bestand darin, eine geeignete internationale Lichteinheit zu finden. Dies hatten die zunehmende Gasbeleuchtung und die aufkommende elektrische Beleuchtung nötig gemacht. Lummer konstruierte eine Reihe photometrischer Apparate. Seinem Schüler Clemens Schaefer zufolge war es für Lummers Arbeitsweise charakteristisch, Aufgaben zu lösen, indem er neue Messgeräte und Methoden ersann. So entwickelte er 1889 mit Eugen Brodhun ein Photometer: Der „Lummer-Brodhun-Würfel“ gehörte über Jahrzehnte zu den leistungsfähigsten und weit verbreiteten Apparaten der Lichtmesstechnik.

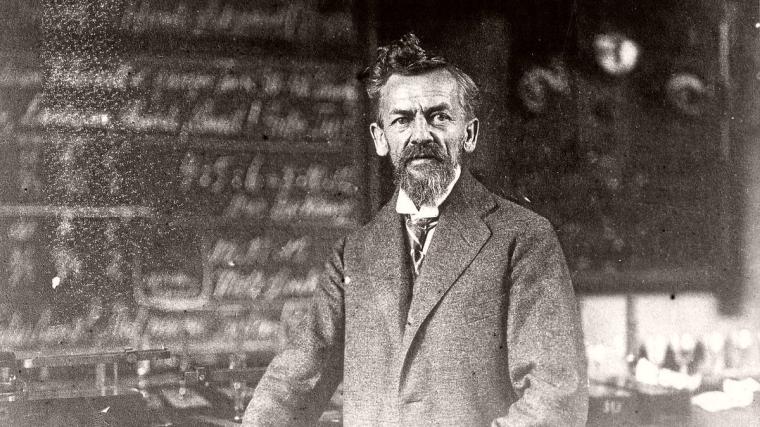

Zusammen mit Ferdinand Kurlbaum konstruierte er ein hoch präzises Bolometer, das ihm half, die Strahlungsleistung von Lichtquellen zu vergleichen. Das Messgerät absorbiert die Strahlung und bestimmt die dabei entstehende Wärme. Dies war der Übergang zu Lummers Arbeiten am Schwarzen Strahler. Gustav Kirchhoff, der seit 1875 in Berlin war, hatte 1860 das nach ihm benannte Strahlungsgesetz aufgestellt. Es besagt, dass die Strahlungsintensität eines Schwarzen Körpers lediglich von der Temperatur und der Wellenlänge abhängt.

Als Lummer zusammen mit Helmholz' Assistenten Wilhelm Wien seine Forschung zur Schwarzkörperstrahlung aufnahm, gab es noch keinen experimentellen Aufbau, der die Bedingungen eines Schwarzen Strahlers erfüllte. Lummer und Wien lösten sich von dem Gedanken, dass der Körper schwarz sein müsse. Stattdessen fassten sie die Schwarzkörperstrahlung als die Strahlung auf, die ein Körper im Zustand des Wärmegleichgewichts ausstrahlt. Sie schlugen die heute aus dem Physik-Praktikum bekannte Konstruktion eines gleichmäßig beheizten Hohlraums vor, dessen Strahlung durch ein Loch nach außen tritt. Nachdem Wien 1896 einem Ruf an die TH Aachen gefolgt war, arbeitete Lummer mit Ferdinand Kurlbaum und Ernst Pringsheim an der Konstruktion der Hohlraumstrahler weiter.

Im Tätigkeitsbericht der PTR für das Jahr 1895 hieß es: „Die Versuche über die Strahlung schwarzer Körper berechtigen zur Hoffnung, jene früher schon ausgesprochene Idee, die Strahlung einer Lichtquelle auf diejenige einer konstanten Wärmequelle zurückzuführen, zu besserem Erfolg führen zu können.“ Zudem wollte man wissen, warum manche Lichtquellen mehr Licht aussandten als andere und warum die Lichtmenge mit wachsender Temperatur zunahm. Das von Wien 1896 postulierte Verschiebungsgesetzt war zu dieser Zeit noch nicht experimentell bestätigt worden.

Ab 1898 begannen Lummer und seine Mitarbeiter, mit ihrem Schwarzen Strahler – einem beheizbaren Zylinder aus Platinblech – das Stefan-Boltzmann-Gesetz für die Gesamtstrahlung zu überprüfen und fanden eine hohe Übereinstimmung mit den theoretischen Werten. Allerdings musste der Schwarzraumstrahler für hohe Temperaturen über 1000 Grad noch optimiert werden. Dies gelang 1899 mit der Entwicklung des „elektrisch geglühten schwarzen Körpers“. Als nächstes bauten sie den Apparat um, um das Wiensche Strahlungsgesetz zu überprüfen. Hierfür mussten sie die spektrale Energieverteilung in Abhängigkeit von der Temperatur messen. Nun trat bei hohen Temperaturen und großen Wellenlängen die Abweichung auf, die Planck zur Einführung von Energie-Quanten bewog.

Auf der Naturforscherversammlung 1899 zweifelte daran vor allem Friedrich Paschen, selbst ein Pionier der Strahlungsforschung: Seine eigenen Messungen hätten Wiens Gesetz vollkommen bestätigt. Unterstützt wurde er von Max Planck, der zur gleichen Zeit mit seiner thermodynamischen Begründung des Wienschen Strahlungsgesetzes „dieser Formel quasi die Absolution erteilt“ habe, wie der Physikhistoriker Dieter Hoffmann schreibt. Doch im Spätsommer 1900 gelang es Heinrich Rubens, zu dieser Zeit Gastwissenschaftler an der PTR, zusammen mit Kurlbaum die Messungen auf noch größere Wellenlängen auszudehnen und deutliche Abweichungen vom Wienschen Strahlungsgesetz zu belegen.

An der Entwicklung der Quantentheorie bzw. ihrer experimentellen Untersuchung beteiligte sich Lummer nicht. Vielmehr wandte er sich 1901 wieder dem Thema seiner Dissertation zu. Er hatte erkannt, dass die Interferenzringe an planparallelen Glasplatten auf Interferenzen hoher Ordnungszahlen beruhten. Dies wollte er nutzen, um ein hochauflösendes Interferometer zu bauen. Gegenüber dem wenige Jahre zuvor von Fabry und Pérot entwickelten Interferometer hatte Lummers Anordnung den Vorteil, dass die Interferenzstreifen schärfer waren. Allerdings war ihre Lichtstärke geringer. Als Lummer einige Tage wegen einer Erkältung daheimbleiben musste, löste sein Assistent Ernst Gehrke das Problem, indem er ein Prisma auf die Glasplatte klebte.

Lummer beauftragte Gehrke, über das neue Interferometer in der Berliner Physikalischen Gesellschaft vorzutragen. In der Diskussion meldete er sich zu Wort, um den Anteil Gehrkes an dem Apparat zu würdigen und schlug vor, ihn als Interferenzspektroskop von Lummer und Gehrke zu bezeichnen. „So war Lummer, der sonst gern stritt und sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen pflegte“, erinnert sich Gehrke.

Ebenfalls 1901 habilitierte sich Lummer an der Universität Berlin. 1905 folgte er einem Ruf an die Universität Breslau. Er, der wenig Erfahrung in der Lehre hatte und außerhalb der Optik ein Neuling auf vielen Gebieten der allgemeinen Physik war, „sprach es in aller Offenheit aus und suchte ohne jede falsche Scheu Belehrung“, erinnert sich sein damaliger Assistent Clemens Schaefer. Er berichtet über unvergessliche Abende in Lummers Arbeitszimmer, an denen zunächst die Vorlesung des kommenden Tages besprochen wurde. „Die visionäre Sicherheit, mit der er ihm bisher unbekannte Dinge in voller Tiefe, mit Schärfe und Originalität erfasste, war erstaunlich. An diesen Abenden haben wir durch die Diskussion mit einem Meister, der uns um Rat fragte, erst wirklich Physik gelernt“, so Schaefer.

Während des Ersten Weltkriegs erlebte Lummer einen inneren Wandel. Hatte er den Vormarsch der deutschen Truppen zunächst enthusiastisch verfolgt, so änderte sich seine Einstellung nach der verlustreichen Schlacht an der Marne. Er begann, sich für Philosophie, Erkenntnistheorie und Metaphysik zu interessieren.

Interessant ist Schaefers Beobachtung zu Lummers wissenschaftlichem Schaffen: „Stets ‚sah‘ er die Probleme, nie oder fast nie kam er auf rein logisch-deduktivem Wege dazu. […] Die Erkenntnis, daß Lummer im tiefsten Wesen ein Künstler, ein feinnerviger, sensitiver, empfindlicher, explosiver Künstler war, gibt erst den richtigen Standpunkt, um seine Handlungs- und Denkungsweise zu beurteilen, die allzu oft derjenigen des ‚Bürgers‘ diametral entgegengesetzt war.“ Einer seiner früheren Assistenten, Eberhard Buchwald, beschreibt den Lebensstil seines Chefs: „So ging er ja durch die Jahre, dem weiblichen Geschlechte keineswegs abhold, keinen Genuß auslassend, musikfreudig, Künstler und Künstlerinnen fördernd, gesellig, seine Hunde liebevoll betreuend, auf Reisen durch aller Herren Länder, und doch eine riesige Arbeitskraft.“

Otto Lummer starb am 5. Juli 1925 an einem Schlaganfall, der ihn am Schreibtisch ereilte – nur wenige Stunden nachdem er die offizielle Mitteilung seiner Emeritierung erhalten hatte.

Quellen und weitere Informationen

- Otto Lummer – Leben und Wirken

- Ulrich Kern, Otto Lummer, in: Neue deutsche Biographie, Band 15, Berlin, 1987, S. 518

- Dieter Hoffmann, in: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2017, Bd. 2, S. 440f.

- Dieter Hoffmann, 100 Jahre Quantenphysik: Schwarze Körper im Labor, Physikalische Blätter, Dezember 2000, S. 43 PDF

- C. Schaefer, Otto Lummer: Zum 100. Geburtstag, Physikalische Blätter 16, 373 (1960) PDF

- E. Gehrcke, Erinnerungen an Lummer, Physikalische Blätter 11, 315 (1955) PDF

- E. Buchwald, Erinnerung an Otto Lummer, Physikalische Blätter 6, 313 (1950) PDF

AP