Ein stiller Gigant der Teilchenphysik

Vor 100 Jahren wurde der niederländische Physik-Nobelpreisträger Simon van der Meer geboren.

Anne Hardy

„A quiet giant of engineering and physics“ – so brachte der CERN Courrier in seinem Nachruf die Persönlichkeit von Simon van der Meer auf den Punkt. Zusammen mit Carlo Rubbia hat der niederländische Physiker ein Stück CERN-Geschichte geschrieben. Für die Entdeckung der W- und Z-Bosonen erhielten beide 1984 den Physik-Nobelpreis.

Zeitzeugen sind sich einig, dass Rubbia mit seiner Überzeugungskraft das entscheidende Experiment am CERN ermöglichte – nicht zuletzt, indem er die Konkurrenz mit dem amerikanischen Fermilab ausnutzte. Doch ohne die geniale Ingenieurleistung Simon van der Meers – die Methode der stochastischen Kühlung – wäre es nicht gelungen, die kollidierenden Proton-Antiproton-Strahlen im Beschleuniger genügend zu fokussieren und die notwendige Luminosität für die Entdeckung zu erreichen.

„If there was a problem, then Simon could find us a solution“, fasst Giorgio Brianti die 35-jährige Karriere van der Meers am CERN zusammen. Bei dessen Verabschiedung in den Ruhestand hob er die bemerkenswerte Einsicht und den Erfindungsreichtum seines Kollegen hervor. Mit seiner charakteristischen Bescheidenheit habe van der Meer nach seinem Nobelpreis die Öffentlichkeit gemieden und es vorgezogen, in Ruhe an neuen Herausforderungen zu arbeiten.

Infolgedessen ist zu dem Menschen Simon van der Meer nur wenig bekannt. Geboren vor 100 Jahren, am 24. November 1925 in Den Haag als drittes Kind eines Lehrers, wuchs er mit drei Schwestern auf. Sein Abitur mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt machte er 1943 während der Besetzung der Niederlande durch Hitler-Deutschland. Da die Universitäten geschlossen waren, besuchte er noch zwei weitere Jahre den humanistischen Zweig seines Gymnasiums. Während dieser Zeit inspirierte ihn sein Physik-Lehrer, sich mit Elektronik zu beschäftigen. Sein Elternhaus füllte sich mit selbst gebauten Apparaten.

Nach Kriegsende studierte er Technische Physik an der Universität Delft, wo er sich auf Rückkopplungsschaltungen und Messtechniken spezialisierte. Dies war in gewisser Weise eine Fingerübung für die spätere Erfindung der stochastischen Kühlung, einer Kombination aus Messung der Teilchen-Positionen und einer Rückkopplung zu ihrer Fokussierung. Rückblickend erwuchs aus diesem „amateurhaften Ansatz“, wie van der Meer ihn nannte, seine Fähigkeit, komplizierte Dinge auf einfache Weise zu sehen.

1952 trat Simon van der Meer in das renommierte Philips-Forschungslabor in Eindhoven ein. Dort war er an der Entwicklung von Hochspannungsgeräten und Elektronik für Elektronenmikroskope beteiligt. Als 1956 das CERN gegründet wurde, suchte er dort neue Herausforderungen. Eine seiner ersten Aufgaben war die Konstruktion von Magnetwicklungen und Multipol-Korrekturlinsen für das 26-GeV-Protonensynchrotron (PS). Parallel dazu wuchs sein Interesse an der Teilchenphysik.

Ein Jahr lang arbeitete van der Meer an einem separierten Antiprotonenstrahl, was ihn auf die Idee des magnetischen Horns brachte. Diese „furchterregend aussehenden Geräte“ (Jack Steinberger), bestehen aus zwei dünnen Metallwänden, durch die ein gepulster Hochstrom fließt. Dieser fokussiert einen divergenten Strahl geladener Teilchen (Kaonen und Pionen). Die beim Zerfall entstehenden Neutrinos, die sonst in alle Richtungen fliegen würden, wurden so in einem schmalen Strahl gebündelt. Das magnetische Horn hat weltweit zahlreiche Anwendungen gefunden, sowohl in der Neutrinophysik als auch bei der Erzeugung von Antiprotonen. Aktuell wird es noch immer genutzt, um hochintensive Neutrinostrahlen zu erzeugen, die dann hunderte von Kilometern durch die Erde reisen, um dann von ultrasensitiven unterirdischen Detektoren nachgewiesen zu werden.

Simon van der Meers 40. Lebensjahr brachte mehrere Wendungen in seinem Leben. Zum einem stieß er 1965 zur Gruppe von Francis Farley, der an einem Experiment arbeitete, um das anomale magnetische Moment (g-2) des Myons mit hoher Präzision zu messen. Er war nun an allen Phasen eines Experiments beteiligt, sodass er immer stärker in den Bann des wissenschaftlichen Lebensstils und der damals vibrierenden Atmosphäre am CERN gezogen wurde. Zum anderen traf er bei einem Ski-Ausflug in den Schweizer Bergen Catharina Koopman, die er bald darauf heiratete. Das Paar hatte zwei Kinder.

1967 wurde van der Meer für die Magnetstromversorgung des Intersecting Storage Rings (ISR) verantwortlich und wenig später auch für das 400-GeV-Super-Proton-Synchrotron (SPS). Für den ISR entwickelte er den „van-der-Meer-Scan”, eine Methode, mit der die Luminosität kollidierender Strahlen gemessen und optimiert werden kann und die heute noch immer am Large Hadron Collider angewandt wird.

1968 – vermutlich während einer der langen Nächte am Experiment – hatte van der Meer die brillante Idee zur stochastischen Kühlung. Sie basierte darauf, die mittlere Position von Teilchen in einem Bunch des Strahls während seines Durchgangs durch ein Pick-up-System zu messen und diese dann zu korrigieren, wenn derselbe Bunch durch einen Kicker auf der gegenüberliegenden Seite des Speicherrings läuft. Er nutzte dabei aus, dass das elektrische Korrektursignal die „Abkürzung“ durch die Mitte der Maschine nehmen konnte, während die Antiprotonen den weiteren Weg durch den Kreisbogen nehmen müssen. Nachdem die Methode am ISR erfolgreich getestet worden war, verhalf sie einer Reihe großer Projekte am CERN zum Erfolg.

Das Standardmodell der Teilchenphysik war Mitte der 1970er-Jahre als Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung theoretisch etabliert und sollte nun experimentell überprüft werden. Ein neuer Beschleuniger musste her, denn die vorhergesagten W- und Z-Bosonen, die neben dem Photon die Vermittler der elektroschwachen Wechselwirkung sind, sollten etwa hundert Mal schwerer sein als das Proton. Das war ein schlagkräftiges Argument für den Bau des Large-Elektron-Positron Colliders (LEP), in dem Elektronen und Positronen zusammenstoßen sollten – mit ausreichend hohen Schwerpunktsenergien, um die schweren Bosonen produzieren zu können.

Doch das zu erwartende „langwierige Design, die Entwicklung und der Bau des LEP-Beschleunigers war für die meisten von uns, sogar die geduldigsten, unbefriedigend“, erinnert sich Pierre Darriulat, einer der Mitentdecker der W- und Z-Bosonen. In dieser Situation kam der Vorschlag von David Cline, Peter McIntyre, Fred Mills und Carlo Rubbia, das am CERN existierende Super-Proton-Synchrotron (SPS) in einen Proton-Antiproton-Collider umzuwandeln. Dazu musste „nur“ ein Antiprotonenakkumulator (AA) gebaut werden. Dieser sollte einen Antiproton-Strahl erzeugen, den man in Gegenrichtung zu den Protonen in das SPS einschießt und dann zusammen mit dem Protonstrahl beschleunigt. Zum Nachweis der W- und Z-Bosonen mussten außerdem noch zwei Detektoren – UA1 und UA2 – an den Kollisionspunkten errichtet werden.

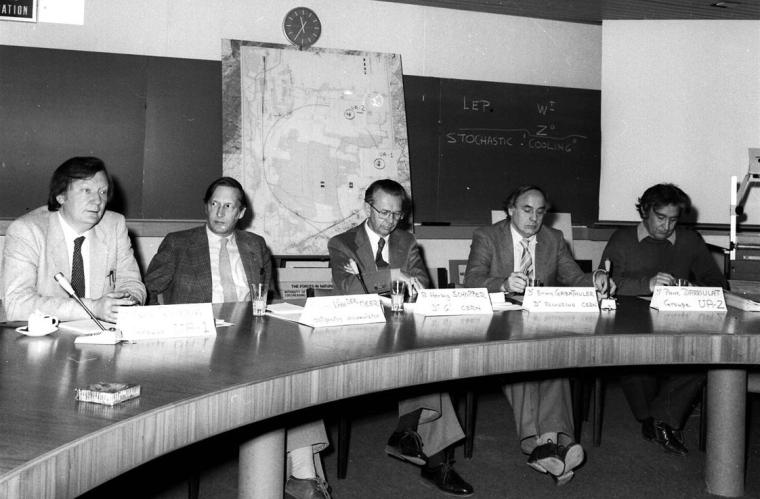

1978 begann der Bau des AA unter der Leitung von Simon van der Meer und Roy Billinge. Das Team nahm am 3. Juli 1980 den weltweit ersten Antiprotonenakkumulator in Betrieb. Noch am selben Abend zirkulierte der erste Strahl; 1981 kam es zu den ersten Proton-Antiproton-Kollisionen. Zwei Jahre später, im April 1983, gab zuerst das UA1-Experiment und wenig später auch das UA2 den Nachweis von W- und Z-Bosonen bekannt. Mit dieser Entdeckung verlagerte sich der Schwerpunkt der Beschleuniger-Physik von den USA nach Europa.

Pierre Darriulat, der Sprecher von UA2, konstatierte: „Es bestand für uns kein Zweifel daran, dass Carlo und natürlich Simon die ganze Anerkennung für den Erfolg verdienten. Die wirklich herausragende Leistung war die Erzeugung der schwachen Bosonen, nicht deren Nachweis. Ohne Carlo und Simon hätte es keinen Proton-Antiproton-Collider gegeben, aber ohne UA1 und UA2 hätte es andere Experimente gegeben, die zweifellos ebenso gute Arbeit geleistet hätten.“

Nachdem Simon van der Meer 1991 in Rente gegangen war, stand er den Kolleg:innen am CERN weiterhin mit seinen Ideen zur Seite. Er starb am 4. März 2011 im Alter von 85 Jahren.

Rubbia würdigte ihn als „einen der außergewöhnlichsten Menschen“, denen er je begegnet sei. „Mit seiner klaren Denkweise und seiner enormen Freundlichkeit schaffte er es, dass sich jeder in seiner Gegenwart wohlfühlte“, so Rubbia weiter. „Seine Ideen waren äußerst originell, und er konnte sie jedem verständlich machen. […] Seine große Kompetenz wurde nur noch von seiner legendären Bescheidenheit übertroffen. Es war mir eine große Ehre, den Nobelpreis mit ihm zu teilen.“

Weitere Informationen

- Physik-Nobelpreis 1984 für Simon van der Meer

- S. van der Meer, Phasenraum-Kühlung. Physikalische Blätter 39, 117 (1983) PDF

- H. C. Faissner, Begegnungen mit den Physik-Nobelpreisträgern des Jahres 1984, Physikalische Blätter 40, 377 (1984) PDF

- H. F. Hoffmann, Nachweis von W-Bosonen beim CERN, Physikalische Blätter 39, 102 (1983) PDF

- Pierre Darriulat, The W and Z particles: a personal recollection, in: CERN Courier. April 2004, S. 13

- Simon van der Meer retires, in: CERN Courier, January-February 1991, S. 14

- Fritz Caspers,Heribert Koziol und Dieter Mohl, Simon van der Meer: a quiet giant of engineering and physcis, in: CERN Courier June 2011, S. 24

- Vinod C. Chohan, Simon van der Meer (1925–2011): A Modest Genius of Accelerator Science, in: Reviews of Accelerator Science and Technology 4, 279 (2011)

AP