Gedruckte Solarzellen werden effizienter und haltbarer

DFG-Forschungsgruppe POPULAR führt nun universitätsübergreifend Alterungsuntersuchungen an den organischen Zellen durch.

Die Arbeitsgruppe um Arved Hübler vom Institut für Print- und Medientechnik der Technischen Universität Chemnitz stellte 2011 die erste auf Papier gedruckte Solarzelle vor – damals ein großer Erfolg. „Die Machbarkeit war damit zwar gezeigt, aber mit einer Leistungseffizienz von nur 1,7 Prozent und einer sehr reduzierten Haltbarkeit waren die Werte noch nicht überzeugend“, so Hübler. Nun ist es seiner Arbeitsgruppe gelungen, Solarzellen mit einer Effizienz von neun Prozent und deutlich verbesserter Haltbarkeit zu drucken. Dabei liegt die Ausbeute bei der Produktion der gut funktionierenden Zellen bereits bei über 88 Prozent und ist damit schon sehr hoch.

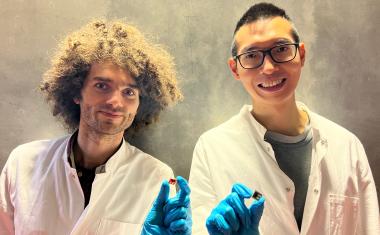

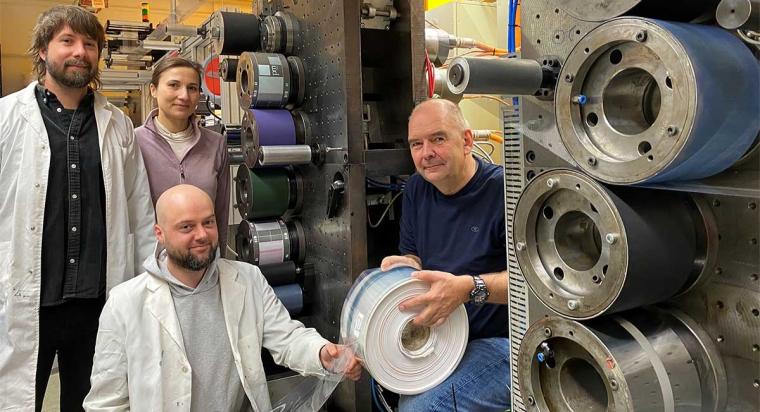

Hübler erläutert die Herstellung im Forschungslabor: „Organische Halbleiter befinden sich in der zentralen, photoaktiven Schicht der Solarzelle und wandeln einfallendes Licht in einen Elektronenstrom um. Die an der TU Chemnitz gedruckten Zellen nutzen hierfür die Polymermischung PM6:Y12, die in fünf weitere Schichten eingebettet ist. Mithilfe dieser Schichten kann die gewonnene elektrische Leistung nutzbar gemacht werden. Die Schichten werden wie eine Zeitschriftenseite auf einer Rollendruckmaschine gedruckt. Dabei werden flüssige Druckfarben aufeinandergelegt und getrocknet. Allerdings werden diese Schichten nicht aufgrund ihrer Farbe genutzt, sondern aufgrund ihrer elektrischen Funktionen.“

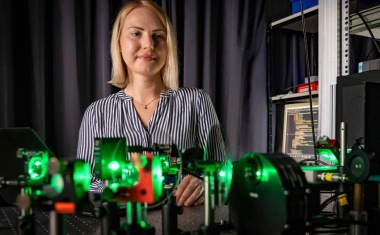

Dieser Erfolg wurde im Rahmen der von der DFG geförderten Forschungsgruppe „POPULAR – Gedruckte & stabile organische Photovoltaik mit Nicht-Fullerenakzeptoren“ erreicht. Carsten Deibel, Inhaber der Professur Optik und Photonik kondensierter Materie an der TU Chemnitz und Sprecher des Projekts, berichtet, dass die in Chemnitz gedruckten Solar zellen zur Untersuchung der Haltbarkeit zu der Gruppe von Christoph Brabec an der Universität Erlangen-Nürnberg gebracht wurde. Dort werden sie derzeit einer beschleunigten Alterung unterzogen. Nach sechs Wochen können diese gealterten Solarzellen mit frischen, an der TU Chemnitz gedruckten Solarzellen verglichen werden, um die Ursachen der Alterung zu ermitteln. Diese Untersuchungen erfolgen in der Arbeitsgruppe von Prof. Deibel und Dietrich Zahn im Institut für Physik der TU Chemnitz sowie bei den Mitgliedern des POPULAR-Teams Yana Vainzof (TU Dresden), Eva Herzig (U Bayreuth) und Safa Shoaee (U Potsdam). Die Ergebnisse fließen in Auswertungen durch Simulationsprogramme der gedruckten Solarzellen ein, die vom Team um Martin Stoll von der Fakultät für Mathematik der TU Chemnitz in Zusammenarbeit mit Jan-Frederik Pietschmann (U Augsburg) und Roderick MacKenzie (U Durham) durchgeführt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen bei der Entwicklung neuer organischer Halbleiter, die bei Michael Sommer vom Institut für Chemie der TU Chemnitz angesiedelt ist.

Hübler zufolge sind gedruckte Solarzellen ein aussichtsreicher Kandidat für die nächste Solarzellengeneration. „Heutige Solarzellen sind trotz ihrer sehr energieintensiven Herstellung relativ kostengünstig, weil sie in China mit äußerst günstigem Kohlestrom produziert werden. Die nächste Technologiegeneration müsse jedoch deutlich effizienter produzieren, wofür sich das Drucken anbiete, so der Chemnitzer Professor. Seiner Ansicht nach können mit geringem Energieeinsatz in kurzer Zeit Quadratkilometer Solarzellen auf Papier oder Folie gedruckt und auf den Markt gebracht werden. „Potenzielle Märkte sind bereits bekannt. Der Klimawandel erfordert immer häufiger Verschattungen, beispielsweise in der Landwirtschaft. Kilometerlange Solarbahnen können einfach über die Felder gezogen und später wieder abgeräumt werden. Für eine erfolgreiche Anwendung muss jedoch die Lebensdauer der gedruckten Solarzellen stimmen“, sagt Hübler. Mit den Arbeiten der Forschergruppe können nun grundlegende Fragen geklärt werden, um einen Grundstein für eine Solarzellen-Industrie der nächsten Generation zu legen – dann hoffentlich wieder in Deutschland. [TU Chemnitz / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichungen

C. Williams et al., A Framework to Pinpoint Bottlenecks in Emerging Solar Cells and Disordered Devices via Differential Machine Learning, submitted (2025), arXiv:2507.11740 [physics.app-ph]

V. Arango-Marín et al., Fine-Tuning Donor Material Deposition with Ultrasonic Aerosol Jet Printing to Balance Efficiency and Stability in Inverted Organic Photovoltaic Devices, ACS Appl. Mater. Interfaces 17(32), 46149–46160, 31. Juli 2025; DOI: 10.1021/acsami.5c09318

A. Shukla et al., Discerning Performance Bottlenecks of State-of-the-Art Narrow Bandgap Organic Solar Cells, Adv. Energy Mater. 15(32), 26. August 2025; DOI: 10.1002/aenm.202502398 - P☀PULAR – Printed & Stable Organic Photovoltaics from Non-fullerene Acceptors, TU Chemnitz für die DFG-Forschergruppe FOR 5387

- Professur Optik & Photonik kondensierter Materie (Carsten Deibel), Institut für Physik, Technische Universität Chemnitz

- Professur Halbleiterphysik (Dietrich Zahn), Institut für Physik, Technische Universität Chemnitz