Höchste Präzision bei zentraler physikalischer Größe erreicht

Dopplerfreien Laserspektroskopie erstmals am H₂⁺-Ion eingesetzt, um das Massenverhältnis von Proton zu Elektron genauer zu bestimmen.

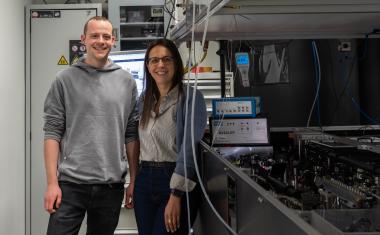

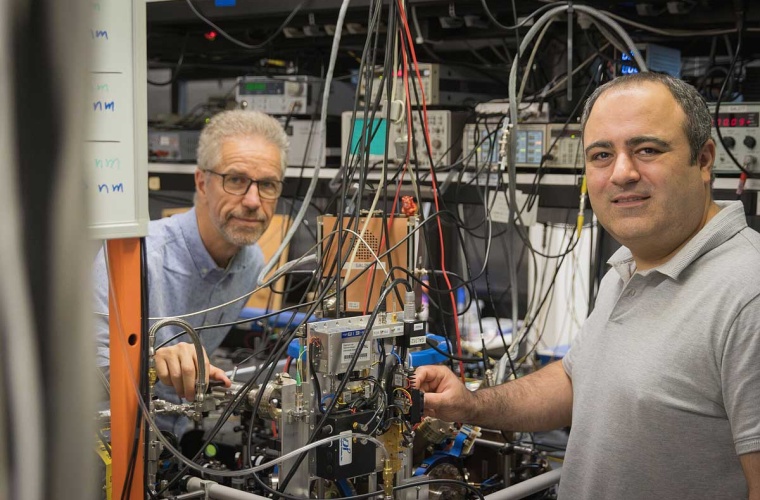

Das Ion des Wasserstoffmoleküls ist hervorragend geeignet, um Ultrapräzisionsmessungen wichtiger physikalischer Konstanten zu machen. Physiker der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) um Stephan Schiller haben nun die Methode der dopplerfreien Laserspektroskopie zum ersten Mal am H₂⁺-Ion eingesetzt. Damit konnten sie die bisherige Messgenauigkeit erheblich übertreffen und das Massenverhältnis von Proton zu Elektron mit präziser als bisher bestimmen. Die Methode öffnet einen Pfad, um Aspekte „neuer Physik“ zu überprüfen.

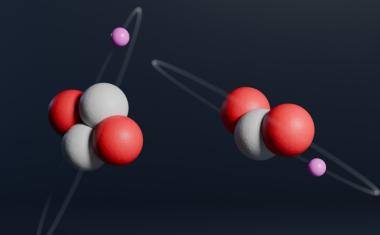

Das molekulare Wasserstoffion H2+ ist das leichteste Molekül. Seine Einfachheit macht es zu einem perfekten Untersuchungsobjekt für die Physik, denn seine Eigenschaften – beispielsweise die Energieniveaus – lassen sich präzise berechnen. So können theoretische Vorhersagen mit experimentellen Messungen verglichen werden, um zu überprüfen, ob die Theorien die Wirklichkeit korrekt wiedergeben.

Am Institut für Experimentalphysik der HHU will die Arbeitsgruppe um Stephan Schiller die Genauigkeit der Messungen immer weiter vorantreiben. Warum, erläutert Prof. Schiller: „Es geht um die Suche nach ‚neuer Physik‘, also nach Phänomenen, die das äußerst erfolgreiche Standardmodell der Teilchenphysik nicht erklären kann. Indem wir ultrapräzise theoretische Vorhersagen für H2+ mit ähnlich präzisen experimentellen Messungen vergleichen, suchen wir nach kleinsten Abweichungen.“

Postdoktorand Soroosh Alighanbari ergänzt: „Finden wir Abweichungen, kann dies auf eine neue, ‚fünfte Kraft‘ hindeuten, die über die vier bekannten fundamentalen Wechselwirkungen hinaus existiert. Oder wir können untersuchen, ob versteckte zusätzliche Dimensionen existieren, die die Gravitation auf kleinen Skalen beeinflusst.“

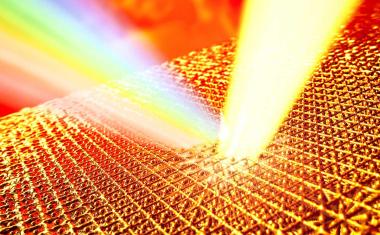

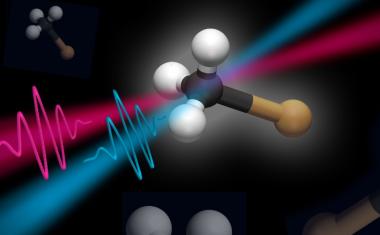

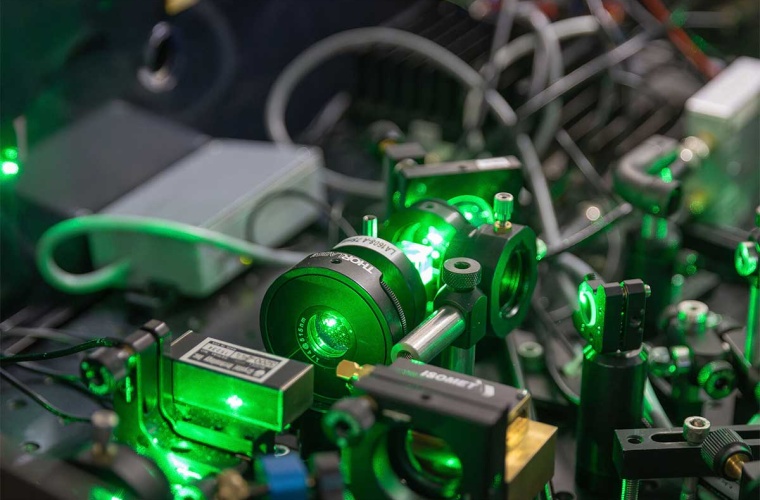

Das HHU-Forschungsteam nutzt Quantentechnologien – Ionenfallen, Laserspektroskopie und Laserfrequenzmesstechnik – um H2+-Übergangsfrequenzen zu vermessen. Alighanbari: „In früheren Arbeiten bestimmten wir zum ersten Mal direkt laserspektroskopisch einen Schwingungsübergang in H2+. Die Messgenauigkeit war aber durch den Doppler-Effekt begrenzt, der die Spektrallinien verbreitert und verschiebt.“

Den HHU-Physikern gelang es nun, ihre bisher erreichten Laserspektroskopieergebnisse erheblich zu verbessern. Sie konnten durch ein spezielles, in Düsseldorf entwickeltes Verfahren der dopplerfreien Laserspektroskopie den in einem früheren Experiment noch störenden Doppler-Effekt aufheben. Zusätzlich schalteten sie weitere störende Effekte von externen elektrischen und magnetischen Feldern aus.

„Wir fangen Molekülionen mit Atomionen, die mit Lasern kühlbar sind, in einer Falle zusammen ein“, erläutert Alighanbari den Düsseldorfer Ansatz: „Die kalten Atome kühlen die Moleküle mit ab und verlangsamen so deren Bewegung drastisch. Doch da reicht dies noch nicht ausreichte, um die Dopplerverbreiterung vollständig zu eliminieren, wählten wir eine spezielle Spektroskopiegeometrie, mit der dies möglich wurde.“

Mit dem Düsseldorfer Experiment kann das Verhältnis von Protonenmasse (mp) zu Elektronenmasse (me) bestimmt werden, denn für Moleküle ist die Protonenmasse besonders relevant. Schiller: „Die Molekülspektroskopie eignet sich besonders gut für die extrem genaue Messung des Massenverhältnisses von Proton und Elektron. Dieses bestimmt den Maßstab für Teilchenmasseeffekte in molekularen Schwingungs- und Rotationsenergien.“

Die Forschenden bestimmten das Verhältnis mp/me mit einer Unsicherheit von nur 26 Teilen pro Billion – eine Verbesserung um drei Größenordnungen gegenüber den früheren Messungen. Alighanbari: „Dieses Ergebnis stimmt nicht nur mit der Penningfallen-Massenspektrometrie überein, sondern übertrifft diese in ihrer Präzision.“

„Unser Ergebnis betrifft nicht nur mp/me. Es ist ein Meilenstein, um grundlegende Symmetrien der Natur zu erforschen, insbesondere die CPT-Symmetrie“, betont Prof. Schiller. „Unser Ansatz kann letztendlich einen viel empfindlicheren CPT-Test ermöglichen, indem wir einen Übergang in H2+ mit seinem Antimaterie-Gegenstück vergleichen. Dazu muss noch die Synthese von Anti-H2+ beispielsweise am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf gelingen.“ [HHU / dre]

Anbieter

Heinrich-Heine-Universität DüsseldorfUniversitätsstraße 1

40225 Düsseldorf

Deutschland

Meist gelesen

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Ein Weg zu stabilen und langlebigen Festkörperbatterien

Die nächste Generation von Akkus speichert mehr Energie, ist sicherer und lädt schneller als herkömmliche Lithiumionen-Batterien.

Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Bazinga! Physiker lösen ein Problem aus The Big Bang Theory

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.