Neue Struktur für die Elektronen-Autobahn

Ein neuer topologischer Isolator funktioniert nicht nur bei sehr tiefen Temperaturen – dank eines speziellen Quantentopfes.

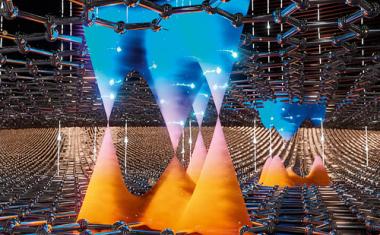

Der Hauptvorteil topologischer Isolatoren liegt in der Möglichkeit des verlustfreien und spinpolarisierten Transports von Elektronen, was eine Grundlage für revolutionäre zukünftige elektronische Bauteile sein könnte. Obwohl dieser Effekt enormes Potenzial birgt, stand seine praktische Anwendung bisher vor erheblichen Herausforderungen, was vor allem daran liegt, dass topologische Isolatoren in der Regel nur bei äußerst tiefen Temperaturen ihre begehrten Eigenschaften zeigen – knapp über dem absoluten Nullpunkt.

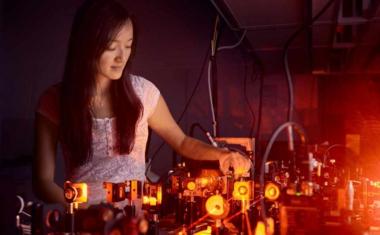

Ein Forschungsteam der Universität Würzburg hat jetzt in Kooperation mit Wissenschaftlern der Universität in Montpellier und der École Normale Supérieure in Paris einen topologischen Isolator entwickelt, der auch bei deutlich höheren Temperaturen den gewünschten Effekt zeigt: bei etwa minus 213 Grad Celsius, wie die Experimente zeigten. Verantwortlich dafür war ein Team um Sven Höfling, Inhaber des Lehrstuhls für Technische Physik und seinen Mitarbeitern Fabian Hartmann und Manuel Meyer.

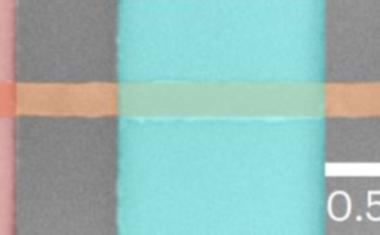

„Wir haben für unsere Experimente ein neues Materialsystem entwickelt und getestet: einen speziellen Quantentopf, der aus drei Schichten aufgebaut ist“, Sven Höfling. Indiumarsenid bildet dabei die beiden äußeren Schichten der Dreifachstruktur. Eine Legierung aus Gallium, Indium und Antimon bildet die mittlere Schicht. Diese speziell entwickelte Dreischichten-Struktur bietet nach Aussage der Physiker entscheidende Vorteile gegenüber früheren Ansätzen.

„Bei den bisher verwendeten Materialien ist oft das Problem, dass sie eine zu geringe Bandlückenenergie haben“, sagt Fabian Hartmann. Man kann sich die Bandlückenenergie als eine Art „energetische Barriere“ vorstellen, die Elektronen überwinden müssen, um das Innere des Materials leitfähig zu machen. Eine größere Bandlückenenergie bedeutet demnach eine robustere Barriere, die auch bei höheren Temperaturen verhindert, dass das Innere leitfähig wird und die verlustfreien Randkanäle stört.

Tatsächlich vergrößert die Verwendung einer GaInSb-Legierung die Bandlückenenergie des Materials. Gleichzeitig erzeugt das Hinzufügen einer dritten InAs-Schicht eine symmetrische Struktur, die Größe und Robustheit der Bandlückenenergie erheblich verbessert.

„Unser System ist ein vielversprechender Kandidat für technologische Anwendungen, da es drei wesentliche Vorteile vereint“, sagt Meyer. Zum einen lasse es sich in großen Mengen und auf großen Flächen herstellen. Zum zweiten seien die Ergebnisse zuverlässig und wiederholbar. Und zum dritten sei das Material mit der bestehenden Silizium-Chip-Technologie kompatibel.

Zusammenfassend ebnen diese Ergebnisse nach Ansicht der Physiker den Weg für die Entwicklung einer topologischen Elektronik. Diese könnte auch bei weniger extremen Temperaturen arbeiten und sich nahtlos in die etablierte Halbleitertechnologie integrieren lassen, was die Tür zu einer neuen Generation von energieeffizienten und leistungsstarken Geräten öffnet. [U Köln / dre]

Weitere Informationen

- Originalpublikation

M. Meyer et al., Quantum spin Hall effect in III-V semiconductors at elevated temperatures: Advancing topological electronics, Sci. Adv., 24. Oktober 2025; DOI: 10.1126/sciadv.adz2408 - Sven Höfling, 2D Materials Group, Lehrstuhl für Technische Physik, Fakultät für Physik und Astronomie, Julius-Maximilians-Universität Würzburg