Optisches Magnetometer misst erstmals auch Magnetfeldrichtung

Die Weiterentwicklung des Skalarmagnetometers an Bord der Raumsonde JUICE eröffnet neue Möglichkeiten in der Magnetfeldmessung.

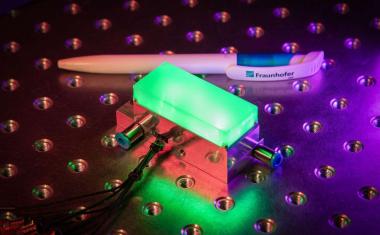

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist ein von TU Graz und dem Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften entwickeltes Skalarmagnetometer im Rahmen der ESA Mission JUICE auf dem Weg zum Jupiter, um dort flüssiges Wasser unter der Oberfläche von dessen Eismonden zu entdecken. Dieses von ihm erdachte Magnetometer hat Roland Lammegger vom Institut für Experimentalphysik der TU Graz gemeinsam mit seinem Kollegen Christoph Amtmann und einem Team des IWF nun weiterentwickelt. Statt wie bisher nur die Stärke von Magnetfeldern zu messen, kann die verbesserte Version auch deren Richtung bestimmen, was bisher mit rein optischen Magnetometern nicht möglich war.

„Bisher gab es nur theoretische Überlegungen dazu, wie mit einem Skalarmagnetometer auch die Richtung eines Magnetfelds bestimmt werden kann“, sagt Roland Lammegger. „Mit unserem Gerät haben wir jetzt quasi einen Kompass für die Magnetfeldmessung, der uns Stärke und Richtung angibt. In Zukunft könnte diese Weiterentwicklung mehrere Messgeräte ersetzen. Für Missionen im Weltraum hätte dies gleich mehrere Vorteile: weniger Platzbedarf, geringeres Gewicht und weniger Energieverbrauch.“

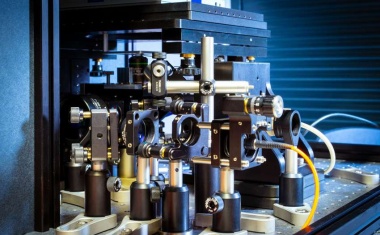

Kernstück des Magnetometers sind Rubidiumatome und deren Reaktion auf ein Magnetfeld. Werden Rubidiumatome von einem Laser angeregt, ändert sich die Frequenz des Laserlichts. Diese Änderungen erlauben Rückschlüsse auf die Magnetfeldstärke. Um auch an Vektorinformationen zu gelangen, war eine genaue Untersuchung der Resonanzamplituden der Atome notwendig. Die Resonanzamplitude ist ein Maß dafür, wie stark die Rubidiumatome auf das durch sie gesendete Laserlicht reagieren. Es existieren mehrere solcher Resonanzen, deren Amplituden in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen und die entscheidende Winkelinformation enthalten.

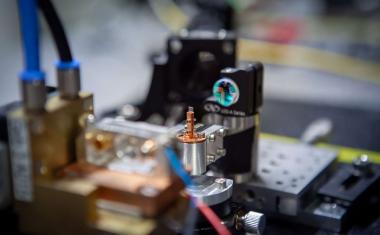

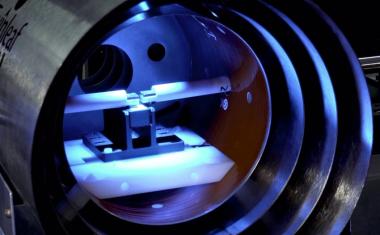

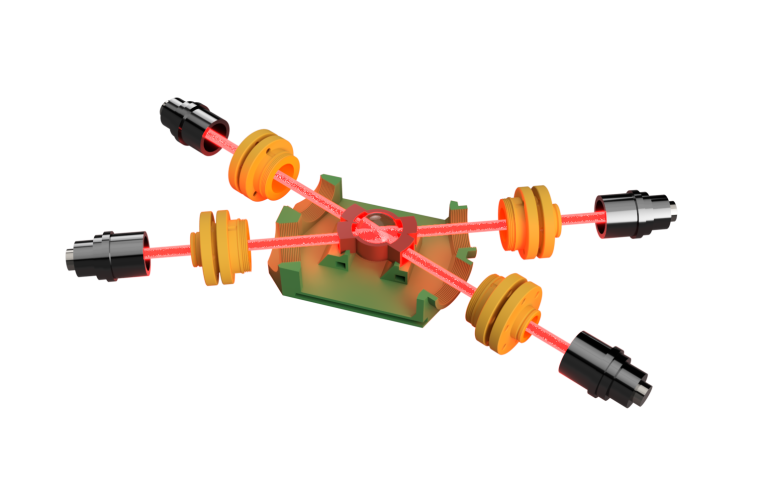

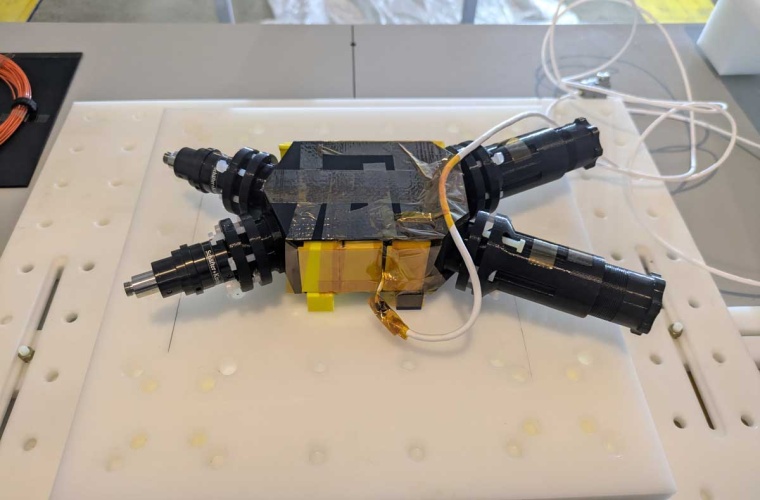

Im getesteten Versuchsaufbau mit zwei zueinander gewinkelten Laserstrahlen konnten jeweils zwei Resonanzen gemessen werden: eine, die hauptsächlich parallel auf jeden Lichtstrahl ausgerichtet ist, und eine zweite, die im rechten Winkel dazu ein Maximum aufweist. Durch den Vergleich der Stärke dieser Resonanzen ließ sich der Winkel des Magnetfelds auf Winkelminuten genau bestimmen. Durchgeführt hat das Team seine Tests im Conrad Observatorium von GeoSphere Austria in Niederösterreich, wo nicht nur Erdmagnetfeldmessungen möglich waren, sondern auch die Erzeugung von Testmagnetfeldern, um die blinden Flecken des Magnetometers zu untersuchen. Über einen Monat lief das Gerät, um seine Funktionstüchtigkeit und Stabilität zu überprüfen.

„Wenn wir das Magnetometer mit vier statt mit zwei Laserstrahlen betreiben würden, könnten wir noch genauere Ergebnisse erzielen“, sagt Christoph Amtmann. „Das würde aber die mechanische und optische Komplexität stark erhöhen und wäre beim aktuellen technischen Stand für einen Einsatz in Satelliten ungeeignet. Unsere Entwicklung zeigt aber, dass dieses Magnetometer auch mit zwei Laserstrahlen für planetare Sonden vielversprechend ist – vorausgesetzt, das Magnetfeld ist nicht zu schwach. Dass wir so weit gekommen sind, liegt zu einem guten Teil an unseren Kolleg:innen beim IWF, die mit ihrem Know-how in Hard- und Software entscheidend zur Realisierung dieses neuen Magnetometers beigetragen haben.“ [TU Graz]

Anbieter

Technische Universität GrazRechbauerstraße 12

8010 Graz

Österreich

Meist gelesen

TOPTICA erweitert Präsenz in Japan

Das neue Büro in Osaka ist ein strategischer Schritt zur Verbesserung des Service und Supports für die wissenschaftliche und industrielle Photonik-Community im Land der aufgehenden Sonne.

Schnell und einfach ohne Kabel laden

Induktives Laden für E-Fahrzeuge erreicht Wirkungsgrad wie mit dem Kabel.

Wasserstoff und Stahl im Plasmareaktor herstellen

Team der Bochumer Experimentalphysik entwickelt Produktionsverfahren ohne Emission von Kohlendioxid.

Bystronic übernimmt Rofin-Geschäftsbereich von Coherent

Blechbearbeitungsunternehmen stärkt sein Know-how im Bereich Lasertechnologie und steigt in attraktive Wachstumsmärkte wie Medizinprodukte und Halbleiter ein.

Prima Additive wird zu AltForm

Mit der strategischen Umfirmierung expandiert das Unternehmen in den Bereichen fortschrittliche Lasertechnik und Automatisierung.