Physiker aus Bielefeld und Dresden bringen Optoelektronik voran

Terahertz-Strahlung ermöglicht eine ultraschnelle Schaltungstechnik für Nanoelektronik und damit eine neue Generation optoelektronischer Bauelemente.

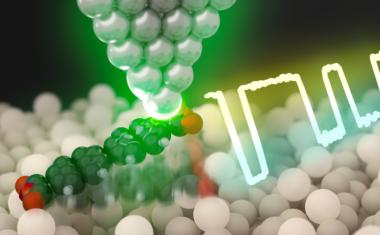

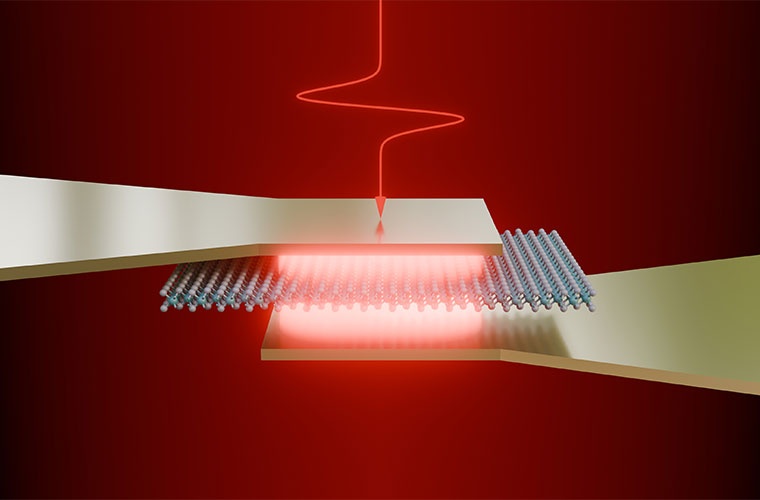

Forschende der Universität Bielefeld und des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW Dresden) haben eine Methode entwickelt, um atomar dünne Halbleiter mit extrem kurzen Lichtblitzen zu steuern. Sie nutzen dazu speziell entwickelte winzige Nanoantennen, um Terahertz-Licht in senkrechte elektrische Felder in atomar dünnen Halbleitern, wie Molybdändisulfid (MoS2), umzuwandeln. Dank neu entwickelter Antennen erreichen diese Felder eine Stärke von mehreren Megavolt pro Zentimeter.

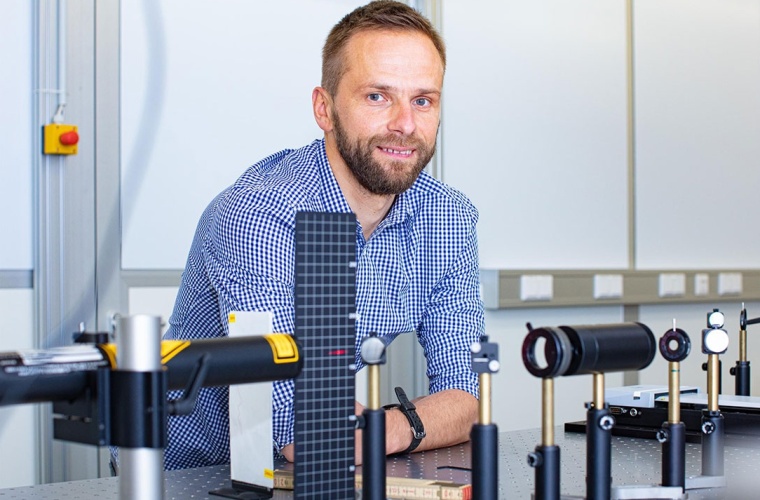

„Solche senkrechten elektrischen Felder, die beispielsweise Transistoren und andere Bauelemente schalten lassen, werden traditionell durch elektronische Gate-Spannungen erzeugt, was jedoch prinzipiell auf vergleichsweise langsame Reaktionszeiten beschränkt ist“, erklärt der Leiter des Projekts, Physikprofessor Dmitry Turchinovich von der Universität Bielefeld. „Unser Ansatz nutzt das Terahertz-Licht selbst zur Erzeugung des sehr starken Steuersignals innerhalb des Halbleitermaterials – und erlaubt damit eine industrietaugliche lichtgesteuerte ultraschnelle optoelektronische Technologie, die bisher nicht möglich war.“

Die Technik ermöglicht eine Echtzeitkontrolle der elektronischen Struktur auf Zeitskalen unterhalb einer Pikosekunde. Das entspricht dem Billionstel einer Sekunde. Die Forschenden konnten experimentell nachweisen, dass sich die optischen und elektronischen Eigenschaften des Materials durch die Lichtimpulse gezielt verändern lassen.

Das grundlegende Konzept sowie die experimentelle Umsetzung und theoretische Modellierung entwickelte die Universität Bielefeld. Tomoki Hiraoka, Erstautor der Studie und zum Zeitpunkt der Arbeiten Marie-Skłodowska-Curie-Fellow in der Arbeitsgruppe von Professor Turchinovich, leistete einen zentralen Beitrag zu diesem Projekt. „Einen derart starken und kohärenten Effekt allein durch Terahertz-Lichtpulse zu beobachten, war äußerst lohnend,“ sagt Tomoki Hiraoka.

Die komplexen 3D-2D-Nanoantennen, die für diesen Effekt erforderlich sind, wurden am IFW Dresden von einem Team unter der Leitung von Andy Thomas gefertigt. „Es war ein langer Weg, die optimalen Bauelemente zu entwickeln – wir mussten viele unterschiedliche Strukturen herstellen und testen, bevor wir die gewünschte Leistung erzielen konnten“, sagt Thomas.

Die Entwicklung könnte zu ultraschnellen Signalsteuerungsgeräten, elektronischen Schaltern und Sensoren führen. Solche Komponenten werden etwa zur Datenübertragung, in ultraschnellen Kameras oder Lasergeräten eingesetzt. Potenzielle Anwendungsgebiete sind Kommunikationssysteme, Computing, Bildgebung und Quantentechnologien. [U Bielefeld / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

T. Hiraoka et al., Terahertz field effect in a two-dimensional semiconductor, Nat. Commun. 16, 5235 (2025); DOI: 10.1038/s41467-025-60588-6 - Spintronic Transport and Devices Group (Andy Thomas), Institut für Neuartige Elektronik-Technologien (IET), Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V., Dresden

- Terahertz Physics Group (Turchinovich Lab), Fakultät für Physik, Universität Bielefeld, turchinovich-lab.de

Anbieter

Universität BielefeldUniversitätsstraße 25

33615 Bielefeld

Deutschland

Meist gelesen

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.

Bazinga! Physiker lösen ein Problem aus The Big Bang Theory

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.

Experiment klärt Doppelspalt-Disput zwischen Einstein und Bohr

Eine idealisierte Version eines der berühmtesten Experimente der Quantenphysik bestätigt mit atomarer Präzision, dass Einstein in diesem Fall falsch lag.

Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.