Plasmaspektroskopie an Muschelresten

Archäologische Muschelfunde geben Aufschluss über vergangenes Klima.

Mit der erfolgreichen Zwischenevaluierung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der damit verbundenen Förderung von einer Million Euro kann das Seafront-Projekt „Klimatische Einflüsse auf die Ausbreitung des Neolithikums im Mediterranen Raum“ die Erforschung von archäologischen Muschelresten als Quelle für vergangene Klimaschwankungen fortsetzen. Die Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe Seafront am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) untersucht seit 2020 Zusammenhänge von saisonalen Klimaschwankungen und menschlichem Verhalten im frühen und mittleren Holozän.

„Seafront hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Die dreijährige Zwischenbewertung wurde erfolgreich abgeschlossen, und so können wir in die entscheidende Phase des Forschungsprojekts starten“, erläutert der Projektleiter Niklas Hausmann und fährt fort: „Jetzt sind wir in geeigneter Lage, weitere Fundstellen zu analysieren, um die Diversität des damaligen Klimas und die unterschiedlichen Einflüsse auf die Menschen besser zu verstehen.“

Da Muscheln sehr genau die klimatischen Bedingungen vor Ort aufzeichnen können und schon in der Urgeschichte regelmäßig von Menschen gesammelt wurden, ist es durch die Analyse von Muschelschalen möglich, diese Zusammenhänge genauer anzusehen. Wie sehr Menschen in der Vergangenheit vom Wetter abhängig waren und wie sie auf extreme Wetterverhältnisse reagiert haben, rekonstruiert das Team rund um Niklas Hausmann. Hierbei nutzt es die besonderen Eigenschaften von Muscheln als präzise archäologische Klimaarchive.

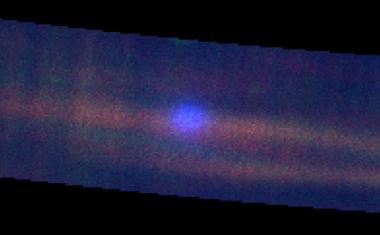

Das Team nutzt die Besonderheit der langen Haltbarkeit von Muschelschalen, die beim Abruf von archäozoologischen Daten eine große zeitliche Präzision wiedergeben können. Das hierfür eingesetzte Analyseverfahren der laserinduzierten Plasmaspektroskopie (Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS) ermöglicht die genaue Bestimmung der Elementzusammensetzung der archäologischen Muschelreste. Hier können durch die nähere Betrachtung der elementaren Zusammensetzung der jeweiligen Wachstumsringe der Muschel, ähnlich wie bei Baumringen, die Zustände der Umwelt zu diesem Zeitpunkt rekonstruiert werden. Diese Analysen bieten Temperatureinblicke auf saisonaler Skala und lassen weitere Rückschlüsse darüber zu, wie genau unsere Vorfahren kurzzeitige Klimaschwankungen wahrgenommen haben.

„Die Frage, die wir uns stellen, ist, wenn langfristige Klimadatensätze wie zum Beispiel Stalagmiten und andere zu beobachtende Ablagerungen an Meeresböden eine erhöhte Klimavariabilität über einen bestimmten Zeitraum anzeigen, wie hat sich diese dann auf das alltägliche Leben ausgewirkt? Gab es damals extremes Wetter und gab es Lösungsstrategien, die angewandt wurden, um damit umzugehen?“, erläutert der Projektleiter Niklas Hausmann den Ansatz der Forschung, denn: „Die Muscheln sind Überreste von menschlichen Hinterlassenschaften und wurden von Menschen gezielt für die Nahrungsaufnahme gesammelt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das aufgezeichnete Klima auch wirklich das war, das Menschen erlebt haben. Extreme Wetterverhältnisse beeinflussten vor allem den Ertrag aus der Landwirtschaft: Bei einer schlechten Ernte waren wichtige Nahrungsquellen kurzzeitig nicht mehr vorhanden. Wir gehen davon aus, dass Menschen zu solchen Zeiten andere Nahrungsmittel benutzt haben, mehr gejagt, mehr wilde Pflanzen gesammelt haben.“

Die Fördersumme von einer Million Euro ermöglicht es dem Team, die Untersuchung von Muschelschalen an weiteren Fundstellen in Griechenland, Italien und Libyen vorzunehmen und hierzu Vergleichsdaten zu erheben. Der Fokus liegt hier speziell auf vergangene Höhlen, die vor 9000 bis 7000 Jahren zuerst von Jäger-Sammlern, dann von Bauern bewohnt wurden.

LEIZA / DE