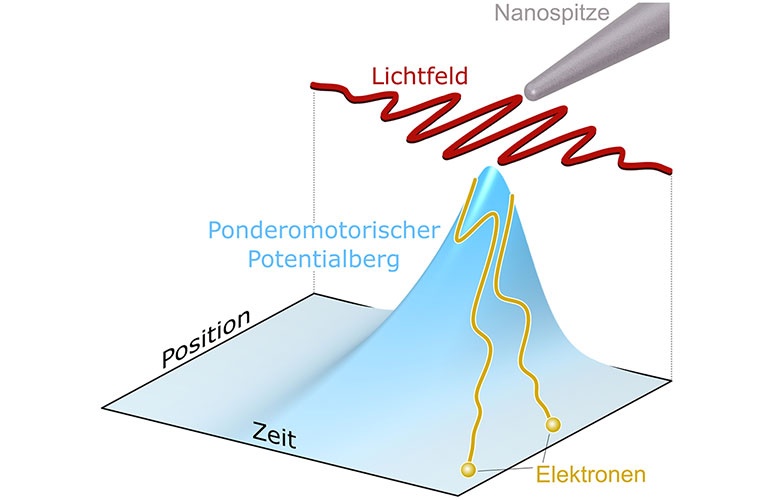

Ponderomotorische Beschleunigung in ultrakurzen Laserpulsen

Ultraschnelle lichtgetriebene Elektronenrutsche: Schon eine einzige Schwingung eines Laserpulses kann Elektronen stark beschleunigen.

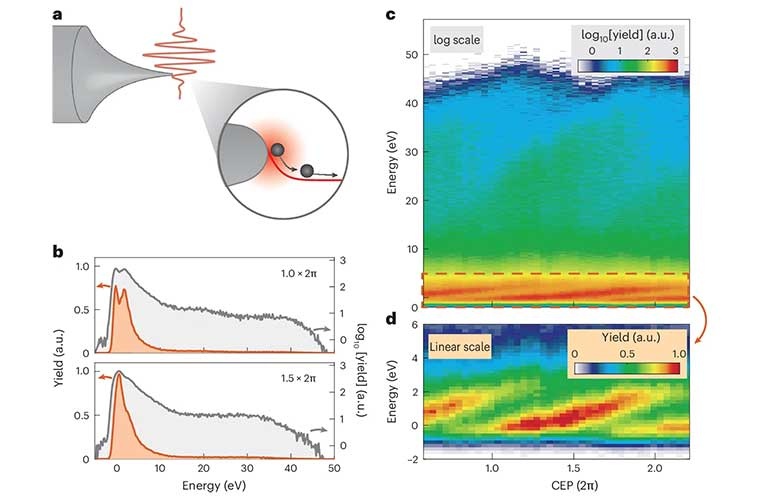

Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Universität Rostock haben einen Effekt entdeckt, bei dem Elektronen bereits durch nur eine einzige Schwingung eines Laserpuls stark beschleunigt werden. Bisher war dieser Effekt nur bei langen Laserpulsen sichtbar und konnte nun durch die Verwendung extrem scharfer Metall-Nadelspitzen beobachtet werden. Diese Entdeckung könnte zur Entwicklung ultraschneller Optoelektronik beitragen.

Trifft ein intensiver Laserpuls auf ein ruhendes Elektron, vollführt es eine Zitterbewegung mit der Frequenz des Lichtfeldes. Diese Bewegung klingt allerdings nach dem Puls wieder ab und das Elektron kommt am Ursprungsort erneut zur Ruhe. Verändert das Lichtfeld entlang der Flugbahn des Elektrons jedoch seine Stärke, baut das Elektron mit jeder Schwingung eine zusätzliche Driftbewegung auf, die es auch nach dem Puls beibehält. Die räumliche Lichtintensität wirkt dabei wie ein Berg, den das Elektron hinabrutscht.

Aufgrund der selbst in fokussierten Lichtstrahlen geringen Ortsabhängigkeit der Intensität ist diese ponderomotorische Beschleunigung jedoch nur für lang andauernde Laserpulse mit vielen Schwingungen des Feldes deutlich zu beobachten. Nun ist es gelungen, einen ausgeprägten Effekt während nur einer einzigen Lichtschwingung nachzuweisen. Der entscheidende Trick war die Verwendung scharfer metallischer Nadelspitzen, die bei Beleuchtung mit Laserlicht eine extrem stark räumlich veränderliche Lichtintensität aufweisen.

In Experimenten konnten die durch das Licht freigesetzten Elektronen so erstmals den einzelnen Zyklen des Lichtfelds zugeordnet werden. Hierfür wurden in den Laboren der Arbeitsgruppe um Peter Hommelhoff am Lehrstuhl für Laserphysik der FAU mit einem speziellen Verfahren Wolfram-Nadeln mit besonders scharfen, nur wenige Nanometer kleinen Spitzen hergestellt und mit optischen Laserpulsen mit nur etwa drei Feldschwingungen beleuchtet.

„Typischerweise interessieren wir uns besonders für die aus den Nanospitzen freigesetzten schnellen Elektronen, die wir präzise mit der Wellenform des Lichtpulses steuern können“, erklärt Jonas Heimerl, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Laserphysik. „Für diese ist bekannt, dass die ponderomotorische Bewegung für scharfe Spitzen komplett unterdrückt wird. Überraschenderweise haben wir nun ausgerechnet im Signal der langsamen Elektronen eine bislang unbekannte und ausgeprägte Streifenstruktur entdeckt. Unsere Experimente haben für die langsamen Elektronen sogar eine Verstärkung der ponderomotorischen Effekte aufgedeckt“

Für den Vergleich mit den experimentellen Daten führte die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Thomas Fennel von der Universität Rostock umfassende numerische Simulationen durch, die den ponderomotorischen Beschleunigungseffekt in einer einzelnen Lichtschwingung quantitativ beschreiben und die weitreichenden Implikationen für die Charakterisierung und Steuerung ultraschneller Elektronendynamik belegen.

„Ponderomotorische Beschleunigung wird üblicherweise als ein über viele Lichtschwingungen gemittelter Effekt beschrieben. Ein faszinierender Aspekt unserer Erkenntnisse ist, dass dieser nun genutzt werden kann, um Prozesse auf der Zeitskala eines Bruchteils einer Lichtschwingung zu vermessen“, erklärt Anne Herzig, Doktorandin in der Gruppe von Thomas Fennel.

„Obwohl die grundlegende Physik der nahfeldinduzierten Streifenstrukturen prinzipiell mit klassischer Mechanik erklärt werden kann, eröffnen sie einen neuen Zugang zur Charakterisierung der Quanteneffekte des Emissionsprozesses“, ergänzt Anne Herzig. Die gewonnenen Erkenntnisse konnten nur durch das exzellente Zusammenspiel von Experiment und Theorie erzielt werden und haben das Potential, das fundamentale Verständnis der Photoemission zu erweitern und neue Anwendungen in der ultraschnellen Metrologie und Optoelektronik zu ermöglichen. [FAU / dre]

Weitere Informationen

- Originalpublikation

J. Heimerl, S. Meier, A. Herzig, et al., Attosecond physics in optical near fields, Nat. Phys., 12. November 2025; DOI: 10.1038/s41567-025-03093-3 - Lehrstuhl für Laserphysik der FAU und Lehrstuhl für Ultraschnelle Quantenphysik und Nanophotonik der LMU (Peter Hommelhoff), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

- Arbeitsgruppe Starkfeld-Nanophysik (Thomas Fennel), Institut für Physik, Universität Rostock

Anbieter

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergFreyeslebenstraße 1

91058 Erlangen

Deutschland

Meist gelesen

Das Beste aus zwei Welten: hybride Exzitonen

Forschende entdecken neuartigen Quantenzustand an Grenzfläche zwischen zweidimensionalem und organischem Halbleiter.

Experiment klärt Doppelspalt-Disput zwischen Einstein und Bohr

Eine idealisierte Version eines der berühmtesten Experimente der Quantenphysik bestätigt mit atomarer Präzision, dass Einstein in diesem Fall falsch lag.

Teleportation zwischen zwei Quantenpunkten gelungen

Quanten-Wifi: Polarisationszustand eines einzelnen Photons per Freiraumverbindung zwischen zwei Universitätsgebäuden auf ein anderes übertragen.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Bazinga! Physiker lösen ein Problem aus The Big Bang Theory

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.