Reiner Quantenzustand ohne Kühlaufwand

Auch Objekte mit mehreren hundert Millionen Atomen können sich quantenmechanisch verhalten – ganz ohne Kühlung und bei Raumtemperatur, wie Forschende der ETH Zürich zeigten. Das bringt spannendes Potenzial für neue Technologien.

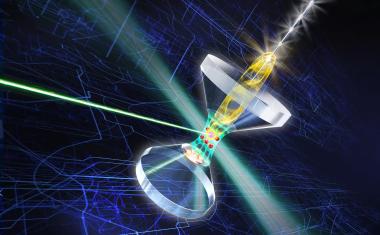

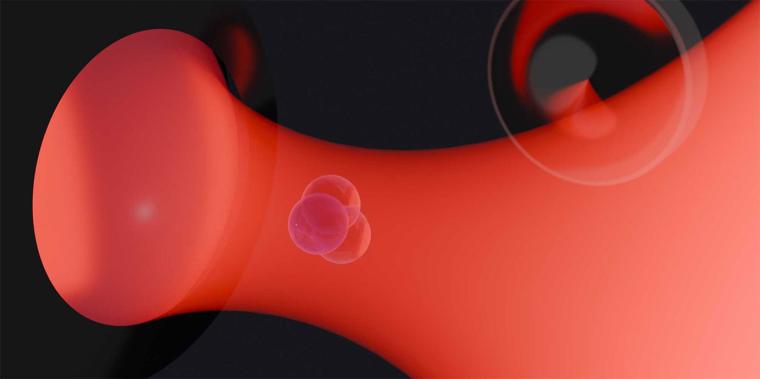

Drei Nano-Glaskügelchen heften aneinander wie drei Kugeln Eis in einem Waffelhörnchen – nur deutlich kleiner: Der Durchmesser des Nano-Gebildes ist zehnmal kleiner als der eines menschlichen Haars. Forschenden der ETH Zürich ist es gelungen, mithilfe einer optischen Apparatur und Laserstrahlen solche Objekte beinahe komplett still in Schwebe zu halten. Das ist im Hinblick auf die künftige Entwicklung von Quantensensoren bedeutend.

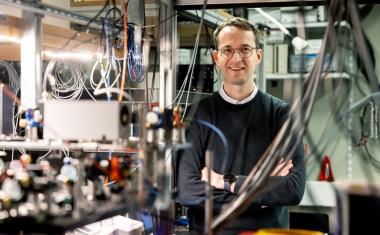

In ihrem Schwebe-Experiment konnten die Forschenden um Photonikprofessor Martin Frimmer und Kollegen der TU Wien, der Universität Manchester und des Institut de Ciències Fotòniques in Barcelona (ICFO) die auf die Glaskügelchen wirkende Schwerkraft ausschalten. Dennoch zitterte das längliche Nanoobjekt ähnlich wie die Nadel eines sich einpendelnden Kompasses. Im Fall des Nano-Gebildes war es ein sehr schnelles, aber schwaches Zittern: Das Objekt machte etwa eine Million Mal pro Sekunde Auslenkungen von wenigen Tausendstel Grad. Bei dieser winzigen Drehschwingung handelt es sich um Nullpunktsfluktuationen.

Bislang ist es denn auch für ein Objekt dieser Größe noch niemandem gelungen, diese winzigen Bewegungen so genau zu erkennen, wie nun den ETH-Forschenden. Sie schafften dies, weil sie alle Bewegungen, die aus dem Bereich der klassischen Physik stammen und den Blick auf die Quantenbewegungen verdecken, weitestgehend ausschalten konnten. Sie ordnen die Bewegungen des Objekts in ihrem Experiment zu 92 Prozent der Quantenphysik und zu 8 Prozent der klassischen Physik zu und sprechen daher von hoher Quantenreinheit.

Ein weiterer Rekord: Die Forschenden schafften dies alles bei Raumtemperatur. Normalerweise müssen Quantenwissenschaftler ihre Objekte dazu mit speziellen Anlagen auf eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius kühlen. Das war hier nicht nötig.

Während viele Wissenschaftler:innen Quanteneffekte bei einzelnen oder wenigen Atomen erforschen, gehören Frimmer und seine Gruppe zu jenen, die mit vergleichsweise großen Objekten arbeiten. Ihr Nanokugel-Turm mag für Alltagsverhältnisse winzig sein, er besteht aber aus mehreren hundert Millionen Atomen und ist daher für Quantenphysiker riesig. Das Interesse an Objekten dieser Größe hat unter anderem mit erhofften künftigen Anwendungen der Quantentechnologie zu tun. Diese setzen voraus, dass sich auch größere Systeme quantenmechanisch kontrollieren lassen.

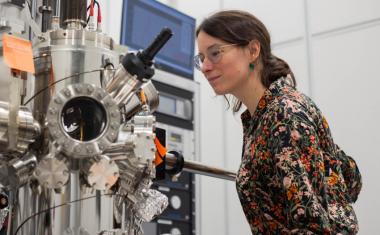

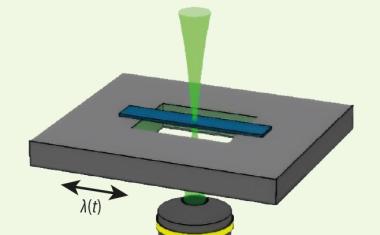

Den Forschenden ist es gelungen, ihr Nanoteilchen mit einer sogenannten optischen Pinzette in der Schwebe zu halten. Das Teilchen befindet sich dabei in einem transparenten Behälter im Vakuum. Über eine Linse wird polarisiertes Laserlicht an einem Punkt in diesem Behälter gebündelt. In diesem Brennpunkt richtet sich das Teilchen am elektrischen Feld des polarisierten Lasers aus und bleibt so stabil.

„Was wir erreicht haben, ist ein perfekter Anfang, um damit weitere Forschung zu betreiben, die dereinst auch in Anwendungen münden könnte“, sagt Frimmer. Für solche Anwendungen brauche man zuerst ein System mit hoher Quantenreinheit, in dem alle äußeren Störungen erfolgreich unterdrückt und die Bewegungen wie erwünscht kontrolliert werden könnten. Das habe man jetzt geschafft. Anschließend könne man sich daran machen, damit quantenmechanische Effekte aufzuspüren, diese zu messen und das System quantentechnologisch zu nutzen.

Mögliche Anwendungen liegen etwa in der physikalischen Grundlagenforschung, um die Zusammenhänge von Schwerkraft und Quantenmechanik experimentell zu untersuchen. Denkbar ist auch die Entwicklung von Sensoren, um winzige Kräfte zu messen, etwa die von Gasmolekülen oder sogar von Elementarteilchen, die auf den Sensor einwirken. Das wäre bei der Suche nach Dunkler Materie hilfreich.

In Zukunft könnten Quantensensoren auch in der medizinischen Bildgebung zum Einsatz kommen. Man erhofft sich von ihnen, damit schwache Signale gut erkennen zu können in einer Umgebung, in der Messgeräte sonst vor allem Hintergrundrauschen empfangen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit wären Bewegungssensoren. Sie könnten die Fahrzeugnavigation ermöglichen, auch wenn kein Kontakt zu einem GPS-Satelliten vorhanden ist.

Für die meisten dieser Anwendungen müsste das Quantensystem miniaturisiert werden. Das sei prinzipiell möglich, sagen die ETH-Forschenden. Immerhin haben sie schon einmal einen Weg gefunden, den erwünschten, kontrollierbaren Quantenzustand ohne aufwendige, teure und energieintensive Kühlung zu erreichen. [ETH / dre]