Streuung, Kohärenz und Humor

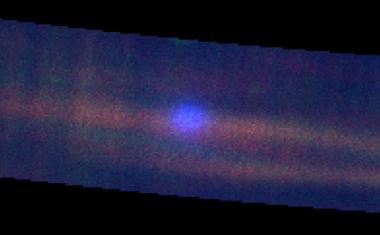

Zum 100. Geburtstag des Physik-Nobelpreisträgers Roy Glauber.

Anne Hardy

2005, im Alter von 80 Jahren, erhielt Roy Glauber den Nobelpreis für Physik für seinen Beitrag zur Quantentheorie der optischen Kohärenz. Doch es war eine andere Arbeit, auf die er am meisten stolz war: Seine Verallgemeinerung der optischen Beugungstheorie, mit der er Streuprozesse in der Hochenergie-Teilchenphysik erklären konnte.

Der Lebenslauf des amerikanischen Physikers ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Er kam aus einfachen Verhältnissen, wurde zum Spitzenforscher und war auf dem Höhepunkt seiner Karriere alleinerziehender Vater. Geboren am 1. September 1925 in New York City als Sohn eines Handlungsreisenden, verbrachte er seine Vorschulzeit auf den Landstraßen des mittleren Westens. Als er 1931 schulpflichtig wurde, ließ sich die Familie in New York nieder. Der Börsenkrach von 1929 und die Jahre der Wirtschaftsdepression mit beengten Wohnverhältnissen, häufigen Umzügen und Schulwechseln überschatteten seine Kindheit.

In dieser Situation richtete der junge Roy seinen Blick auf den Sternenhimmel. Mit zwölf Jahren baute er sich innerhalb von neun Monaten ein Spiegelteleskop. Bei einer Sommerschule für Jugendliche im American Museum of Natural History wurde Dorothee Bennett vom Hayden Planetarium auf ihn aufmerksam. Sie lud ihn in den Astroclub für Teenager ein und förderte sein wissenschaftliches Interesse. Mit 14 Jahren baute er ein Spektroskop, für das er 1939 auf der Wissenschaftsmesse zwei Preise gewann. Glauber bedauerte, es kaum benutzt zu haben, weil es auf der New Yorker Weltausstellung von 1939 und bei der Wiederholung 1940 über viele Monate in einer Vitrine stand.

Da er mehrere Klassen in der Schule übersprungen hatte, konnte Glauber 1941, mit 16 Jahren sein Studium aufnehmen. Ein Stipendium erlaubte ihm den Besuch der renommierten Harvard University. In das erste Jahr seines Bachelor-Studiums fielen der japanische Angriff auf Pearl Harbor und der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Da Dozenten für Kriegsforschung abgezogen werden sollten, kündigte die Universität an, dass viele Vorlesungen vorläufig zum letzten Mal gehalten würden. Glauber, der nichts verpassen wollte, besuchte schon in den ersten Semestern die Vorlesungen des Hauptstudiums und war nach seinem zweiten Studienjahr mit dem Lernstoff durch.

Er bewarb sich für die Kriegsforschung und half einstweilen in der Lehre aus. Wenig später, „im Oktober 1943, erschien ein Fremder in einem dunklen Anzug im Büro der Physikabteilung und fragte nach mir. Er stellte sich als Mr. Trytten aus Washington D.C. vor und bat darum, mit mir unter vier Augen sprechen zu dürfen. Wir zogen uns in einen Besprechungsraum der Fakultät zurück, in dem die Jalousien nie hochgezogen wurden. Als er die Tür geschlossen hatte, fragte er mich, ob ich Interesse hätte, an einem neuen Projekt mitzuarbeiten“, erinnert sich Glauber, der damals erst 18 Jahre alt war. Er erfuhr nicht mehr, als dass das Projekt „im Westen“ sei. „Aber es klang faszinierend.“

Wenige Wochen später trat Glauber die zweieinhalbtägige Reise quer durch den amerikanischen Kontinent an. In Santa Fe stieg ein kurzgewachsener Mann mit ihm aus dem Zug, der sich als der Mathematiker John von Neumann entpuppte. Bei seiner Ankunft in Los Alamos war Glauber überrascht zu erfahren, dass eine kontrollierte Kettenreaktion schon in Chicago gelungen war und es nun darum ging, eine Bombe zu bauen. „Es war eine beunruhigende Nachricht, und ich schreckte zunächst davor zurück, aber die damit verbundenen Herausforderungen und Unsicherheiten halfen mir, mich damit abzufinden“, erinnert er sich. Wie alle anderen Forscher, befürchtete er, dass die Deutschen ebenfalls an einer Atombombe arbeiteten und keine Skrupel haben würden, sie einzusetzen.

In Los Alamos war Glauber von Robert Oppenheimer, Hans Bethe, Richard Feynman und auch von den Besuchern aus Dänemark „Nikolas Baker“ alias Niels Bohr und dessen Sohn Aage tief beeindruckt. Er arbeitete in der Theoriegruppe von Bethe an der Aufgabe, die kritische Masse für eine Kettenreaktion ausgehend von der Neutronendiffusion genauer zu berechnen. Den erfolgreichen Test der Bombe bezeichnete er rückblickend als „pretty disturbing success“.

Nach dem Krieg kehrte der 20-Jährige nach Harvard zurück. Ihm fehlten nur wenige Scheine, um sein Studium abzuschließen. Die Rückkehr in die Studentenrolle fiel ihm aber schwer. Während er in Los Alamos ein Team gehabt hatte, das Berechnungen für ihn erledigte, musste er seine „Hausaufgaben“ nun wieder selbst machen. Da er jedoch die meisten Kurse aus dem Hauptstudium schon besucht hatte, blieb ihm viel Zeit für eigene Forschung.

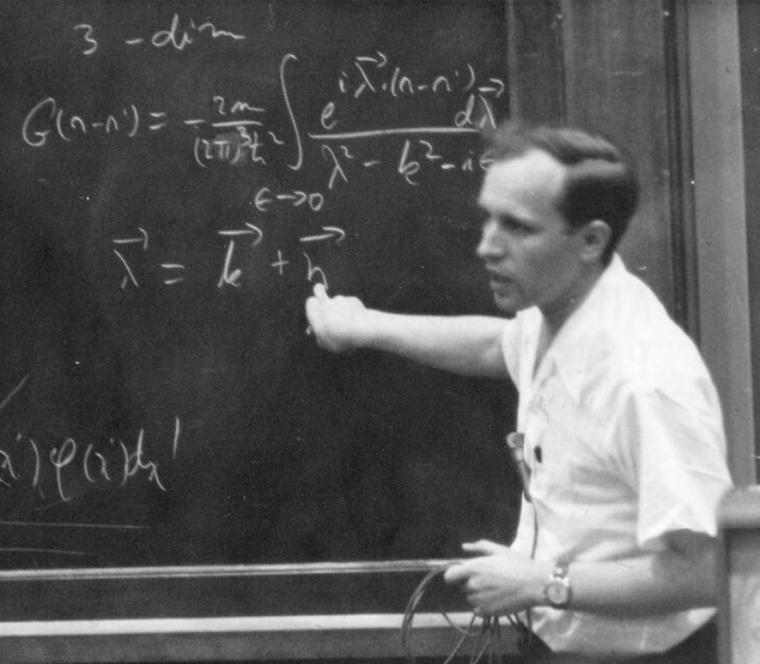

Er freundete sich mit Julian Schwinger an, der ebenfalls nach Harvard gekommen war. „In diesen Nachkriegsjahren“, erinnert sich Glauber, „schien es manchmal so, als sei er [Schwinger] für den größten Teil des Fortschritts in der theoretischen Physik verantwortlich.“ Die Doktoranden drängten sich um Schwinger, sodass er jedem nur eine begrenzte Zeit widmen konnte. Glauber, der ihn zum Doktorvater wählte, arbeitete mehr oder weniger allein. 1949 promovierte mit der Arbeit „The Relativistic Theory of Meson Fields“ über Quantenfeldtheorie. Später sagte er dazu, dass sie „für meine spätere Entwicklung nützlich war, aber kaum besser als die anderen Dissertationen jener Zeit.“

Oppenheimer, dem der vielversprechende junge Theoretiker aufgefallen war, lud Glauber ans Institute for Advanced Studies nach Princeton ein. Anfang 1950 verbrachte Glauber einige Monate bei Wolfgang Pauli in Zürich und bereiste Europa. Nach einem weiteren Jahr in Princeton vermittelte Oppenheimer ihm eine Stelle am Caltech, wo er Feynman vertrat und Quantenmechanik unterrichte. In diesem Jahr löste er ein Problem, auf das der Chemiker Linus Pauling gestoßen waren. Es ging darum, die Beugung von Elektronen an Molekülen zu verstehen. Dies regte Glauber dazu an, sich intensiv mit Streuproblemen zu beschäftigten, bei denen die einfallenden Teilchen eine viel kleinere Wellenlänge haben als die Reichweite des Potentials. Dann ist die Wellenlänge des Probe-Teilchens so klein, dass es die einzelnen Quellen des Potentials „sieht“, also zum Beispiel bei der Kernstreuung die Beiträge der einzelnen Nukleonen. Daraus resultieren „kohärente“ Streubeiträge. „Ich verstand, dass diese Probleme in der Kernphysik mit steigender Beschleunigerenergie immer wichtiger würden.“

Diese Arbeiten setzte er auch nach einem Ruf nach Harvard im Herbst 1952 fort. Das Ergebnis war eine „Streutheorie des Kerns“, die der optischen Beugungstheorie ähnelte. Glauber verallgemeinerte sie, um auch inelastische Kollisionen zwischen einfallenden Teilchen und komplexen Kernsystemen zu berechnen. Besonders stolz war er, dass seine Theorie der „diffraktiven Dissoziation“ bisher rätselhafte Messungen am Berkeley-Zyklotron erklären konnte, bei denen in der Deuteron-Kernstreuung ein kollimierter Neutronenstrahl in Vorwärtsrichtung auftrat: Im Beugungsprozess bricht das Deuteron in seine Bestandteile Proton und Neutron auf.

Das andere Feld, mit dem sich Glauber intensiv beschäftigte, war die Quantenoptik. Mit der Entwicklung von Lasern in den 1950er-Jahren stellte sich die Frage, wie deren Licht sich von demjenigen thermischer Lichtquellen, wie der Sonne oder einer Glühbirne, unterscheidet. Glauber entwickelte eine Quantentheorie des Lichts und erklärte, wie sich Quantenmechanik und Optik verbinden lassen. Seine wichtigsten Beiträge waren der Beweis, dass sich Laserlicht am besten durch kohärente Zustände des Lichts beschreiben lässt (Glauber-Zustände), eine Theorie der optischen Kohärenz und eine Arbeit, die den Unterschied zwischen der Photonenstatistik von Lasern und thermischen Lichtquellen mittels „Photonbunching“ erklärt.

Als 1963 seine wichtigste Arbeit erschien, wurde der seit drei Jahren verheiratete Glauber auch Vater eines Sohnes. Als dieser vier Jahre alt war, ging Glauber mit der Familie für ein Sabbatical ans CERN, wo er weiter an seiner Streutheorie für Teilchenkollisionen arbeitete. Das zweite Kind wurde 1970 geboren, mitten in eine unruhige Zeit: Proteste gegen den Vietnam-Krieg, die Befreiungsbewegung der Afroamerikaner und die feministische Bewegung hatte das friedliche akademische Leben auf dem Campus erschüttert.

Auch Cynthia Glauber schloss sich der feministischen Bewegung an und entschied, sich aus der Rolle der Hausfrau und Mutter zu befreien. 1975 wurde das Ehepaar geschieden. Glauber war fortan alleinerziehender Vater. In seiner Autobiographie schreibt er: „Sicherlich gibt es einige Artikel, die ich deshalb nie geschrieben habe, aber diese Kinder großzuziehen und ihren Erfolg mitzuerleben, war eine Erfahrung, die ich niemals gegen […] irgendeine Art von Anerkennung eintauschen würde.“

Seine akademische Position war ab 1976 langfristig abgesichert. Er erhielt eine Professur an der Harvard University und war ab 1988 Professor der optischen Fakultät an der University of Arizona.

Seit 1991 hatte er jährlich seinen Auftritt als Hausmeister bei der Verleihung des Ig-Nobel-Preises, eines satirischen Preises der Zeitschrift Annals of Improbable Research (AIR). Ausgezeichnet werden Leistungen, die Menschen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Zu den Traditionen der Preisverleihung gehört es, Papierflieger zu werfen, die Glauber mit viel Gespür für komische Auftritte mit seinem Besen von der Bühne fegte.

Gerd Leuchs, früherer Direktor am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts (MPL) in Erlangen, erinnert sich in seinem Nachruf dankbar an Roy Glauber. Dieser war Mitglied im Fachbeirat des MPL und reiste bis zuletzt zu den Sitzungen nach Deutschland. Leuchs lobt den scharfsinnigen Humor des Amerikaners, seine fachliche Brillanz und sein feines Gespür für zwischenmenschliches Verhalten. Gern verbrachte Glauber auch den Sommer am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München, wo sein Freund Theodor Hänsch arbeitete. Hänsch und John Hall teilten sich die andere Hälfte des Nobelpreises von 2005. Roy Glauber starb am 26. Dezember 2018 im Alter von 93 Jahren.

Quellen und weitere Informationen

- Bretislav Friedrich, Daniel Kleppner und Dudley Herschbach, About Roy Glauber, Nat Sci. 2023;e20220064 (2023) PDF

- Physik-Nobelpreis 2005 – Roy J. Glauber

- Gerd Leuchs, in: In Memoriam Roy Jay Glauber (MPI für die Physik des Lichts, 15. Januar 2019)

- In Memoriam Roy Glauber. 1925 – 2018 (Optica)

- Martin Weil, Roy Glauber, Washington Post, 30. Dezember.2018

- Video: Interview mit Roy Glauber auf der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau am 30. Juni 2008 (YouTube)

- Video: Serious Science: Quantum Optics – Roy Glauber (YouTube)

- Roy Glauber’s Interview. Atomic Heritage Foundation, 6. Juni 2013

AP