„Schwarzloch-Sterne“ könnten JWST-Rätsel lösen

Handelt es sich bei den vom James-Webb-Weltraumteleskop beobachteten „kleinen roten Punkten“ um supermassereiche Schwarze Löcher mit einer sternartigen Atmosphäre?

Im Sommer 2022, weniger als einen Monat nachdem das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) seine ersten wissenschaftlichen Bilder geliefert hatte, fiel Astronom*innen in den Beobachtungen eine ungewöhnliche neue Art von Objekt auf: extrem kompakte, rötliche Himmelsobjekte, von denen es eine beträchtliche Anzahl zu geben schien. Das JWST hatte offenbar eine ganz neue Population astronomischer Objekte entdeckt, die dem UV-empfindlichen Hubble-Weltraumteleskop entgangen war und auf den deskriptiven Namen „kleine rote Punkte“ (little red dots) getauft wurde. Worum es sich bei diesen Objekten handelt, war lange rätselhaft. Jetzt stützen neue Beobachtungen einer Gruppe von Forschenden unter der Leitung von Anna de Graaff vom MPI für Astronomie einen neuartigen Lösungsansatz: es könnte sich um supermassereiche Schwarze Löcher handeln, deren Erscheinungsbild aufgrund eines ungewöhnlichen Gasmantels dem von einzelnen Sternen ähnelt.

Wie JWST-Beobachtungen zeigten, sind die betreffenden Objekte sehr weit von uns entfernt sind. Selbst das Licht der nächstgelegenen Exemplare hat 12 Milliarden Jahre gebraucht, um uns zu erreichen. Eine der ersten Interpretationen sah die kleinen roten Punkte als Galaxien an, die extrem reich an Sternen waren, und deren Licht durch riesige Mengen an Staub in ihrer Umgebung rötlich eingefärbt war. Dazu müsste ein Kubiklichtjahr mehrere hunderttausend Sterne enthalten, entgegen aller bisherigen Galaxien- und Sternentstehungsmodelle. Ein anderer Erklärungsversuch basierte dagegen auf aktive Galaxienkerne, die jedoch ebenfalls durch reichlich Staub verdeckt waren. Diese Interpretation erfordert jedoch extrem große Massen für die supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum dieser Objekte erfordern.

Ein weiteres Beobachtungsprogramm sollte anhand aufgenommener Spektren Klarheit verschaffen. In „Red Unknowns: Bright Infrared Extragalactic Survey“ (RUBIES) fanden sich 35 kleine rote Punkte. Die meisten davon waren bereits anhand öffentlich zugänglicher JWST-Bilder entdeckt worden. Aber gerade die neu entdeckten Objekte erwiesen sich als besonderes extreme und faszinierende Vertreter. Am interessantesten war das Spektrum eines Objekts, das den Namen „The Cliff“ erhielt, abgeleitet vom auffälligsten Merkmal seines Spektrums: einem steilen Anstieg der Strahlungsleistung im ultravioletten Bereich, der durch die Rotverschiebung von z = 3,55 allerdings im Nahinfrarotbereich liegt. Solche „Balmer-Breaks“ finden sich typischerweise im Spektrum von Galaxien, die bis kurz zuvor noch neue Sterne gebildet haben, in denen innerhalb der letzten 100 Millionen Jahre aber nur wenige bis gar keine neuen Sterne entstanden sind. Im Falle solcher Galaxien ist der Anstieg jedoch weit weniger steil als bei The Cliff.

Mit diesem unübersehbaren, ungewöhnlichen Merkmal schien The Cliff zu keiner der Interpretationen zu passen, die bis dahin für kleine rote Punkte vorgeschlagen worden waren. Aber de Graaff und ihre Kolleg:innen wollten sichergehen. Sie konstruierten verschiedene Varianten aller Modelle, in denen kleine rote Punkte entweder als massereiche sternbildende Galaxien oder als staubumhüllte aktive Galaxienkerne modelliert werden, versuchten, ob sich das Spektrum von The Cliff mit den jeweiligen Modellen reproduzieren ließ, aber scheiterten jedes Mal – es ähnelte eher dem Spektrum eines einzelnen Sterns als dem einer ganzen Galaxie.

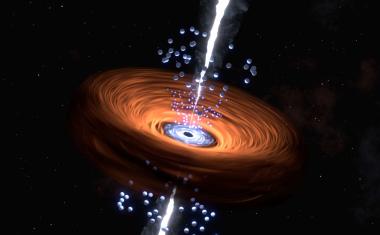

Auf dieser Grundlage entwickelten de Graaff und ihre Kollegen das Modell der „Schwarzloch-Sterne“, abgekürzt als BH*. Im Inneren eines solchen Objekts sitzt ein aktiver galaktischer Kern, also ein supermassereiches Schwarzes Loch mit einer Akkretionsscheibe. Dieses Zentralobjekt ist jedoch nicht von Staub umgeben, sondern von einer dicken Hülle aus Wasserstoffgas. Der aktive Galaxienkern erwärmt diese, genau wie das durch Kernfusion angetriebene Zentrum eines Sterns die äußeren Schichten des Sterns erwärmt. Das äußere Erscheinungsbild eines Schwarzloch-Sterns und eines herkömmlichen Sterns weisen daher deutliche Ähnlichkeiten auf.

Die von de Graaff und seinen Kollegen zu diesem Zeitpunkt formulierten Modelle sind Pionierarbeit, und bei weitem noch nicht vollständig ausgearbeitet. Dennoch beschreiben bereits die jetzigen Versionen der Schwarzloch-Stern-Modelle die Daten viel besser als die möglichen Alternativen. Insbesondere lässt sich die Form der namensgebenden Klippe im Spektrum gut erklären, wenn man von einer turbulenten, dichten, kugelförmigen Gashülle um einen aktiven Galaxienkern ausgeht. Aus dieser Perspektive wäre „The Cliff“ ein extremes Beispiel, bei dem der zentrale Schwarzloch-Stern die Helligkeit des Objekts dominiert. Das Licht der anderen kleinen roten Punkte wäre eine gleichmäßigere Mischung aus der Strahlung des zentralen Schwarzloch-Sterns und dem Licht von Sternen und Gas in der den Schwarzloch-Stern umgebenden Galaxie. [MPIA / PSU / dre]

Weiterführende Links

- Originalveröffentlichung

A. de Graaff et al., A remarkable ruby: Absorption in dense gas, rather than evolved stars, drives the extreme Balmer break of a little red dot at z = 3.5, Astron. Astrophys. 701, A168, 10. September 2025; DOI; 10.1051/0004-6361/202554681 - Anna de Graaff, annadeg.github.io, Postdoktorandin, Abteilung Galaxien und Kosmologie (Hans-Walter Rix), Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg

- Joel Leja, jrleja.github.io, Associate Professor of Astronomy & Astrophysics – Dr. Keiko Miwa Ross Mid-Career Professor, Pennsylvania State University, University Park, Penn.

- Bingjie Wang 王冰洁, wangbingjie.github.io, NASA Hubble Fellow, Princeton University, Princeton, New Jersey

Anbieter

Max-Planck-Institut für AstronomieKönigstuhl 17

69117 Heidelberg

Deutschland

Meist gelesen

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.

Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.

Ausgestoßener Planet entdeckt und vermessen

Internationalem Team von Astronomen gelingt „Entdeckung des Jahrzehnts“.

Experiment klärt Doppelspalt-Disput zwischen Einstein und Bohr

Eine idealisierte Version eines der berühmtesten Experimente der Quantenphysik bestätigt mit atomarer Präzision, dass Einstein in diesem Fall falsch lag.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.