So gelingt die Energiewende

Unterwasser-Pumpspeicherkraftwerke im Tagebauloch könnten einen wichtigen Beitrag liefern, wie eine neue Reihe in „Physik in unserer Zeit“ erläutert.

Henry Riße, Michael Hollerbach, Gerhard Luther, Horst Schmidt-Böcking

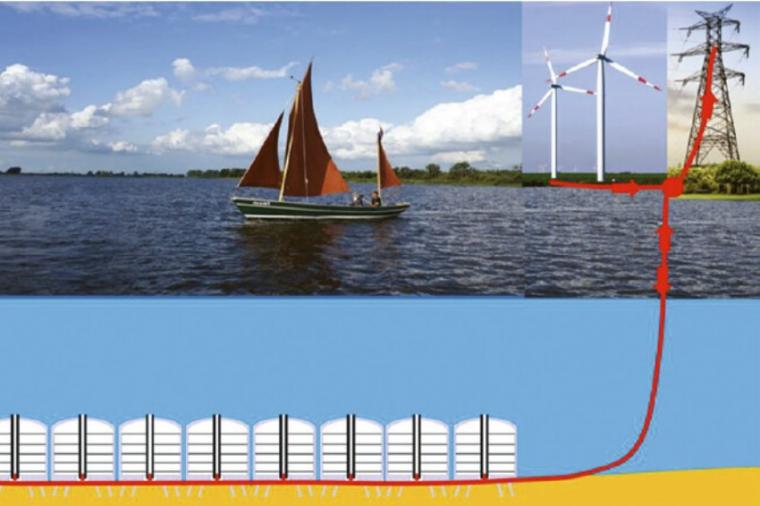

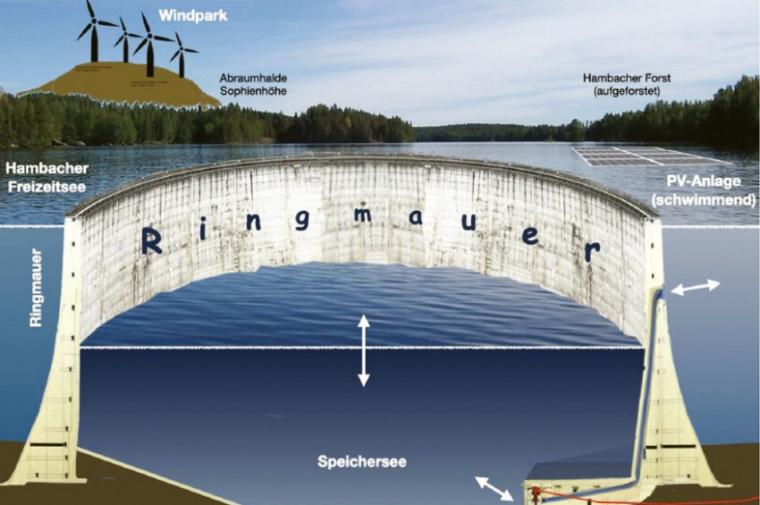

Die Energiewende in Deutschland steht vor einer großen Herausforderung: Der geplante Zuwachs von Windenergie und Photovoltaik verstärkt die Schwankungen im Stromnetz. Das erfordert einen massiven Ausbau an Kurzzeit-Stromspeichern. Stillgelegte Tagebaugruben bieten eine einmalige Gelegenheit, mit Unterwasser-Pumpspeicherkraftwerken zügig große Speicherkapazitäten aufzubauen. Mit anderen Speichertechnologien sind diese realistisch kaum erreichbar. Ein Zweiteiler in „Physik in unserer Zeit“ behandelt verschiedene Varianten solcher Pumpspeicherkraftwerke. Teil 1 im aktuellen Heft stellt das Projekt im „Hambacher Loch“ als ein Beispiel für solche smarten Lösungen vor. Teil 2 im Mai-Heft widmet sich dem Zweispeichermodell und zwei Bauformen von Pumpspeicher-Kraftwerken in Tagebaulöchern.

Photovoltaik und Windenergie spielen in der Energiewende in Deutschland eine zentrale Rolle, verursachen aber mit wachsendem Anteil an der Stromproduktion immer stärkere Schwankungen im Netz. Deshalb ist die Kurzzeitspeicherung der regenerativ erzeugten elektrischen Energie innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen ein entscheidender Schlüssel zum Gelingen der Energiewende. Aktuell ist sie jedoch vor allem ein ungelöstes Problem.

Während die Windkraft vom Wetter abhängt, sind beim weiteren Ausbau der Photovoltaik riesige Tag- und Nachtschwankungen bei der Gesamt-Stromerzeugung zu erwarten. Die am Tag auftretenden Überschüsse werden an vielen Tagen 1 Mrd. kWh übersteigen, nachts wird hingegen ein Fehlbedarf von einigen 100 Mio. kWh auftreten.

Das Bild ist klar: Die Kapazität für die Kurzzeitspeicherung elektrischer Energie muss dringend und massiv ausgebaut werden. Zurzeit sind weltweit zirka 90 % aller großen Speicher für elektrische Energie Pumpspeicherkraftwerke. Diese Technologie hat sich seit über hundert Jahren bewährt, ist umweltfreundlich und hat einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 80 % bei niedrigen Speicherkosten.

In Deutschland allerdings steht dem weiteren Ausbau als Hindernis die begrenzte Verfügbarkeit von Standorten entgegen. Eine Lösung dieses Problems stellen wir in diesem Artikel vor: Die bald stillgelegten Braunkohletagebaue bieten aufgrund ihrer beträchtlichen Tiefe ideale Topographien, um das Speicherproblem in Deutschland weitgehend zu lösen. Das „Hambacher Loch“ zum Beispiel ist an der tiefsten Stelle über 450 m tief. Außerdem verfügen die Regionen des Rheinischen Reviers, das Leipziger und das Lausitzer Revier über eine hervorragende Hochspannungs-Infrastruktur.

Um dieses Potenzial auch in der Zukunft zu nutzen, hat die Stadt Kerpen im Rheinischen Revier zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIKE) des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) und Partnern aus der Industrie die Projektskizze „Speicherstadt Kerpen“ erarbeitet. Kern dieser Skizze sind der Erhalt und die Weiterentwicklung des Rheinischen Reviers als Zentrum der erneuerbaren Energiewirtschaft. Teil des Projekts ist der flächendeckende Ausbau von Windenergie und Photovoltaik, sowie die Errichtung von großen Speichern zur Zwischenlagerung elektrischer Energie. Durch diese Kombination kann eine sichere Energieversorgung für Industrie und private Haushalte garantiert werden.

Diese dauerhafte und zuverlässige Verfügbarkeit von regenerativ erzeugter elektrischer Energie ist auch für die Produktion von grünem Wasserstoff von großer Bedeutung, da die Wirtschaftlichkeit von Elektrolyseanlagen im 24-Stunden-Betrieb deutlich zunimmt. Für eine flexiblere Speicherung sowie die Glättung von Tag- und Nachtschwankungen bieten Pumpspeicherkraftwerke nicht nur wegen ihres höheren Wirkungsgrads im Vergleich zu sehr teuren Elektrolyseanlagen einen Vorteil, sondern auch durch ihre geringen Anlaufzeiten

Diese Speicher sorgen also dafür, dass die meist tagsüber im Überschuss erzeugte elektrische Energie zu sehr niedrigen Kosten eingespeichert wird (Umwandlung in eine andere Energieform) und zu Zeiten erhöhten Strombedarfs oder vor allem nachts, wenn keine Sonne scheint (zu erhöhten Preisen), an Verbraucher ausgespeichert wird. Ohne Speicher gehen diese Überschüsse verloren, müssen aber von allen Stromnutzern bezahlt werden. Schon jetzt zahlen die Nutzer für diesen erzeugbaren, aber nicht nutzbaren Strom pro Jahr in Deutschland mehr als zehn Milliarden Euro.

Welche Möglichkeiten nun bestehen, schildern die beiden Artikel in „Physik in unserer Zeit“. Sie sind frei verfügbar unter den unten angegebenen Links.

Weitere Infos

- Originalveröffentlichungen

H. Riße et al.: Unterwasser-Pumpspeicherkraftwerke im Tagebauloch, Teil 1: So gelingt die Energiewende, Physik in unserer Zeit 56(2), 89 (2025); DOI: https://doi.org/10.1002/piuz.202401721

H. Riße et al.: Unterwasser-Pumpspeicherkraftwerke im Tagebauloch, Teil 2: Ideale Kurzzeit-Stromspeicher, Physik in unserer Zeit 56(3), Early View 11. Februar 2025; DOI: https://doi.org/10.1002/piuz.202401722 - März-Ausgabe von „Physik in unserer Zeit“