Unerwartet hohe Wärmeübertragung in der Nanowelt

Studie der Universität Oldenburg bestätigt Effekt, der physikalisch bislang nicht erklärbar ist.

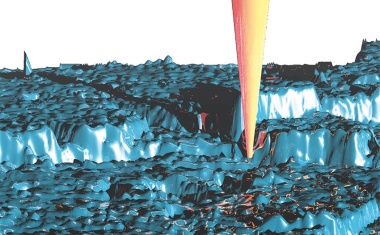

Zwischen Objekten, die nur ein paar Moleküldurchmesser auseinanderliegen, wird mehr Wärme übertragen als es bisherige physikalische Theorien vorhersagen. Dieses bereits vor einigen Jahren beobachtete Phänomen hat ein Forschungsteam der Universität Oldenburg nun mit besonders genauen Messungen bestätigt: Bei Abständen, die nur wenige Nanometer groß sind, ist der Wärmefluss von einer warmen Messsonde zu einer kalten Probenoberfläche etwa hundertmal so groß wie es theoretische Vorhersagen erwarten lassen, berichten die Forschenden. Die Messung bestätigt damit Experimente der Oldenburger Gruppe aus dem Jahr 2017, denen zufolge der Wärmefluss im „extremen Nahfeldbereich“ deutlich stärker ist als bislang angenommen. Die Ursache dafür ist noch unverstanden.

Wie Wärme zwischen zwei Objekten durch Wärmestrahlung übertragen wird, beschreiben das Plancksche und Kirchhoffsche Strahlungsgesetz. Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass diese Gleichungen im Nahfeld – bei Abständen von weniger als zehn Mikrometern – nicht mehr gilt: Der Wärmefluss von einem Körper zum anderen kann den vom Planckschen Gesetz vorhergesagten Wert um den Faktor tausend übertreffen. Dieses Phänomen ist experimentell und theoretisch gut verstanden. „Im Nahfeld kann im Prinzip jedes Material sehr viel mehr Wärme übertragen, als es dem Planckschen Strahlungsgesetz zufolge möglich sein sollte“, erläutert Biehs.

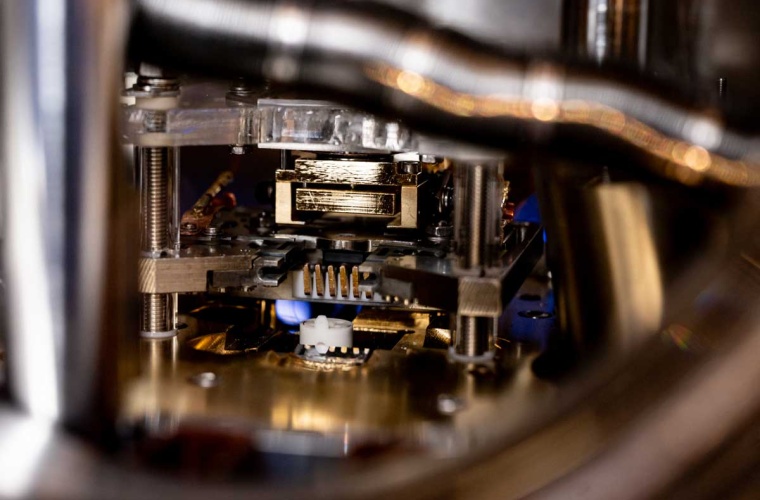

2017 fand ein Oldenburger Team um Kittel und Biehs [Kasten r.] überraschend Hinweise darauf, dass die Wärmeübertragung bei noch geringeren Abständen – unterhalb von rund zehn Nanometern – noch einmal drastisch ansteigt. Die Messungen hatten sie mit einer Art Wärmekamera für den Nanobereich durchgeführt, dem weltweit einzigartigen, in Oldenburg entwickelten Nahfeldrasterwärmemikroskop. Allerdings konnte das Team nicht zweifelsfrei ausschließen, dass der Effekt durch Verunreinigungen oder Messfehler zu erklären ist.

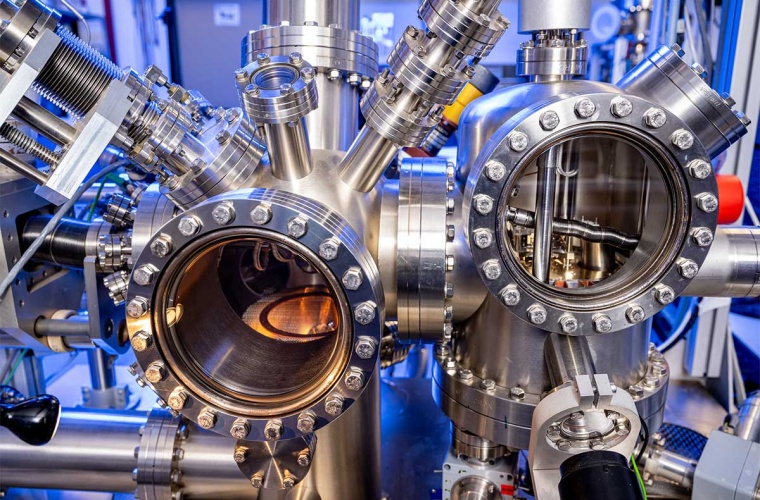

In der aktuellen Studie änderten die Forschenden daher ihre Messanordnung, um den Übergang der Wärmeübertragung vom Nahfeld zum extremen Nahfeld in verschiedenen Abständen besonders präzise zu messen. Vor Beginn der Messungen reinigten sie sowohl Messsonde als auch die Probe, einen dünnen Goldfilm, besonders gründlich in mehreren Schritten. Als Sonde des Wärmemikroskops verwendeten sie diesmal statt einer scharfen Spitze eine mit Gold überzogene Kugel. Dies ging zwar auf Kosten der Genauigkeit bei der räumlichen Vermessung der Probe, erlaubte es jedoch, den Wert der übertragenen Wärme mit hoher Präzision zu messen. „Wir haben quasi aus einem Ferrari einen Traktor gemacht, dadurch aber die Messgenauigkeit für die Wärmeübertragung am Übergang vom Nahfeld zum extremen Nahfeld erhöht“, erklärt Kittel.

Die Experimente führte Fridolin Geesmann in seiner Bachelorarbeit unter Mitwirkung von Philipp Thurau und Sophie Rodehutskors durch. Das Ergebnis: Die Wärmeübertragung im extremen Nahfeld steigt gegenüber den erwarteten Werten noch einmal um den Faktor hundert an. Die Gruppe ist sich nun sicher, dass Messfehler ausgeschlossen werden können und es sich tatsächlich um einen physikalisch bislang nicht erklärbaren Effekt handelt. „Das ist sicherlich von weitreichender Bedeutung, da das Ergebnis das bisherige Verständnis der Wärmeübertragung im Nanometerbereich in Frage stellt“, so Kittel. Es lohne sich, genauere theoretische Überlegungen anzustellen, um eine mögliche Erklärung zu finden. Die neuen Erkenntnisse könnten es Forschenden zudem ermöglichen, die Temperatur von Nanosystemen besser zu kontrollieren, etwa in Elektronik oder Optik. Dort kann es beispielsweise nötig sein, Objekte berührungsfrei aufzuheizen oder auch zu kühlen, etwa Spiegel in hochpräzisen Laserexperimenten. [U Oldenburg / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

F. Geesmann et al., Transition from near-field to extreme near-field radiative heat transfer, Phys. Rev. Lett. 135, 166202, 15. Oktober 2025; DOI: 10.1103/lcz1-f5v9 - Mikroskopie des Nanoskaligen Energietransfers – MoNET (Achim Kittel), Institut für Physik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

- Theoretische Quanten- und Nano-Optik – TeQNO (Svend-Age Biehs), Institut für Physik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Anbieter

Carl von Ossietzky Universität OldenburgAmmerländer Heerstraße 114-118

26129 Oldenburg

Deutschland

Meist gelesen

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.

Experiment klärt Doppelspalt-Disput zwischen Einstein und Bohr

Eine idealisierte Version eines der berühmtesten Experimente der Quantenphysik bestätigt mit atomarer Präzision, dass Einstein in diesem Fall falsch lag.

Bazinga! Physiker lösen ein Problem aus The Big Bang Theory

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.

Teleportation zwischen zwei Quantenpunkten gelungen

Quanten-Wifi: Polarisationszustand eines einzelnen Photons per Freiraumverbindung zwischen zwei Universitätsgebäuden auf ein anderes übertragen.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.