Uran-Einträgen auf der Spur

Präzisionsanalyse weist unterschiedliche Quellen von Uranisotopen aus.

Uran ist nicht gleich Uran: Je nachdem, ob die Freisetzung des chemischen Elements durch die zivile nukleare Industrie oder als Fallout von Atomwaffentests erfolgt, variiert das Verhältnis der beiden anthropogenen Uranisotope U-233 und U-236. Diese Erkenntnis eines internationalen Teams rund um Physiker der Universität Wien bildet einen vielversprechenden neuen „Fingerabdruck“ zur Identifizierung von radioaktiven Emissionsquellen und eignet sich auch ausgezeichnet als Umweltindikator in Meeresströmungen.

Die Weltmeere enthalten von Natur aus Konzentrationen des Elements Uran im Bereich von mehreren Mikrogramm pro Kilogramm Wasser. Aufgrund seiner gelösten chemischen Form wird Uran nicht durch Sedimentation aus dem Wasser entfernt, sondern zusammen mit den entsprechenden Wassermassen transportiert und vermischt. Diese chemischen Eigenschaften erlauben es, Wassertransportprozesse in Meeresströmungen nachzuvollziehen, welche einen starken Einfluss auf unser Klima haben.

Dies gilt auch für anthropogene Uranisotope, die durch menschliche Aktivitäten, wie nukleare Wiederaufbereitungsanlagen, Reaktorunfälle oder atmosphärische Kernwaffentests freigesetzt wurden. Ein Vorteil der anthropogenen Uranisotope für die Verfolgung von Meeresströmungen ist ihre hohe Empfindlichkeit gegenüber kleinen, kürzlich erfolgten Uran-Einträgen in das große Reservoir von natürlichem Uran. Durch die Beobachtung der Ausbreitung der Spurennuklide vom Ursprung der Emission lässt sich auf den Wassertransport in den angrenzenden Meeren schließen.

Isotopenphysiker an der Universität Wien haben bereits vor einigen Jahren federführend die Analyse des anthropogenen Spurenisotops U-236 begonnen, welches zunehmend als ozeanographischer Tracer Anwendung findet. In Systemen, die von mehreren Kontaminationsquellen betroffen sind, wie etwa dem Arktischen Ozean, ist ein einzelnes Isotop für die Verfolgung der Meeresströmungen jedoch nicht ausreichend, da zu wenig über die Emissionsgeschichte der verschiedenen Quellen bekannt ist.

„Wir suchten also nach einem zweiten anthropogenen Uranisotop, das in Kernwaffen, aber kaum in konventionellen Kernkraftwerken produziert wird. Aus kernphysikalischer Sicht erschien uns U-233 ein vielversprechender Kandidat zu sein“, erklärt Peter Steier, einer der Initiatoren der Studie.

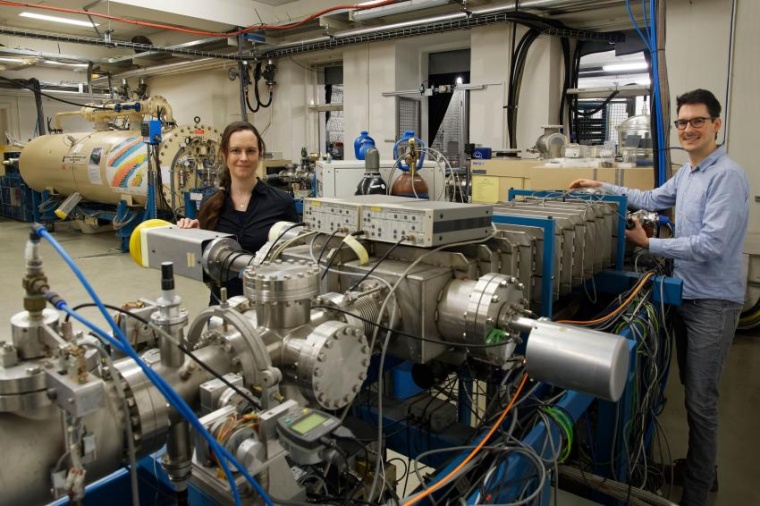

Den Wissenschaftern gelang es, die winzigen Mengen von U-233 und U-236 mittels Beschleuniger-Massenspektrometrie (AMS) am Vienna Environmental Research Accelerator (VERA) zu analysieren. Die von internationalen Kooperationspartnern zur Verfügung gestellten Proben umfassten einen Korallen-Bohrkern aus dem Pazifik, einen Torfmoor-Kern aus dem Schwarzwald sowie Proben aus der Irischen See und der Ostsee. Der Nachweis der extrem niedrigen Konzentrationen von U-233 (rund ein Femtogramm pro Gramm Koralle) wurde erst nach einer umfangreichen Erweiterung der VERA-Anlage möglich.

Die Hypothese der Forscher bestätigte sich: Sie fanden in Proben aus der Irischen See, die bekanntermaßen stark von Einleitungen der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield betroffen ist, ein zehnmal niedrigeres 233U/236U Verhältnis als in den Proben aus dem deutschen Torfmoor, in dem sich die globalen Auswirkungen von Waffentests akkumuliert hatten. Aus den Daten des Korallen- und des Torfmoorkerns konnte sogar auf verschiedene Phasen der atmosphärischen Kernwaffentests geschlossen werden.

Die Autor erklären diese Beobachtung damit, dass bedeutende Mengen von U-233 entweder durch thermonukleare Waffen freigesetzt wurden, in denen es durch schnellen Neutroneneinfang in hochangereichertem Uran erzeugt wird, oder durch die Explosion von Waffen mit geringer Effizienz, in denen 233U direkt als Brennstoff verwendet wurde. " Die experimentellen Daten zeigen, dass die bisher bekannten Beiträge zum globalen Waffen-Fallout das U-233-Budget im Moor nicht erklären können. Dies deutet auf einen Beitrag der einzig bekannten 233U-Bombe hin, welche auf dem Testgelände in Nevada gezündet wurde", führt Erstautorin Karin Hain von der Universität Wien aus.

U. Wien / DE