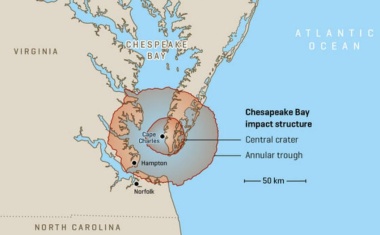

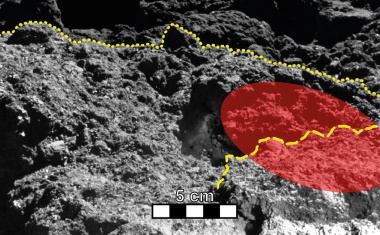

Überreste eines heftigen Einschlags datiert

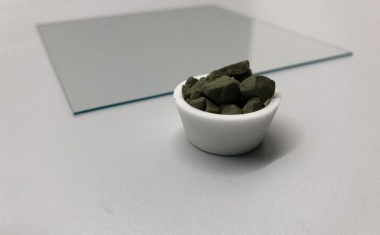

Neuartige Uran-Thorium-Helium-Datierung ermöglicht Zuordnung alter Asteroidenfragmente im Meeresboden.

Neuartige Uran-Thorium-Helium-Datierung ermöglicht Zuordnung alter Asteroidenfragmente im Meeresboden.

Anteil hoher Frequenzen ausschlaggebend für die akustische Wirkung von Ventilatoren.

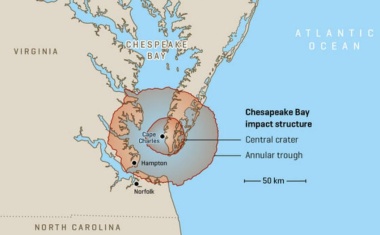

Messungen am kryogenen Speicherring CSR zeigen deutlich geringere Zerstörungsraten als erwartet.

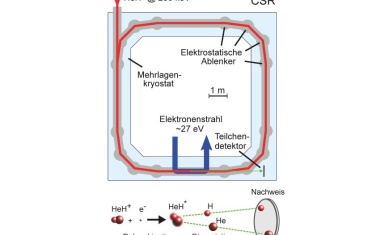

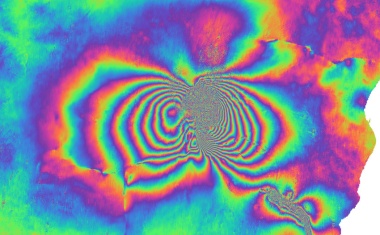

Bislang vollständigste Übersicht über Entwicklung des arktischen Meeresspiegels veröffentlicht.

SKA-MPG-Teleskop empfängt Signale aus dem mittleren Radiofrequenzbereich.

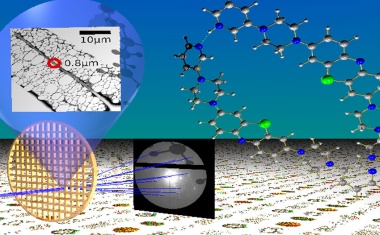

Elektronen-Kristallographie zeigt Vorteile zur etablierten Röntgenstrukturanalyse.

Zwei lange Gasfilamente ragen sehr weit aus der Galaxie heraus.

Die „Kleine Eiszeit“ war kein globales Klimaphänomen.

Außerordentliche Kontrolle über mechanische Oszillationen gefangener Ionen.

Vielversprechende Kandidaten für die Konstruktion neuartiger Quantensensoren.

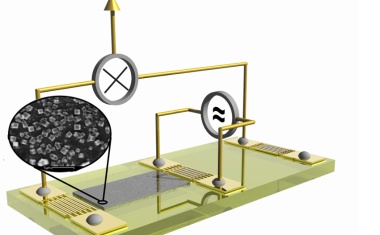

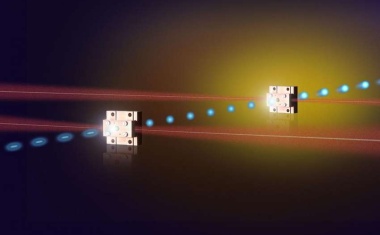

Nanophotonischer Prozessor als Basis für ein kontrafaktisches Kommunikationsprotokoll.

Optische und elektronische Eigenschaften von Aluminiumoxid-Nanopartikeln lassen sich steuern.

Schwierige Trennung von Wasserstoff und Deuterium in einem Gasgemisch gelungen.

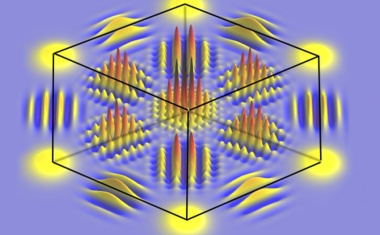

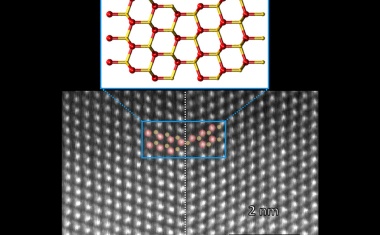

In zueinander verdrehten Kristalllagen breiten sich Phononen kohärent aus.

3D-Ansicht dank genauerer Kartierung der entferntesten Regionen der Galaxie.

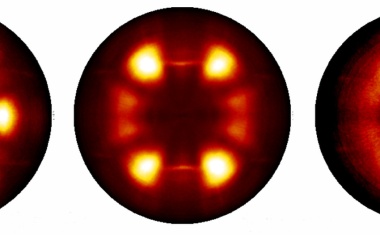

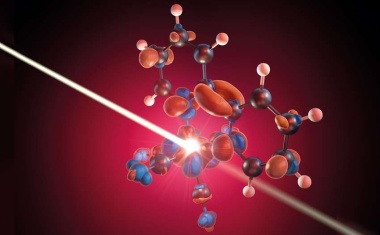

Orbitaltomografie offenbart Aufenthaltsort von Elektronen in Atomen.

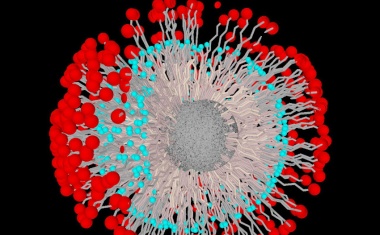

Festgeklemmte Nanoteilchen auf kleinen Tröpfchen machen flüssigen Ferromagneten möglich.

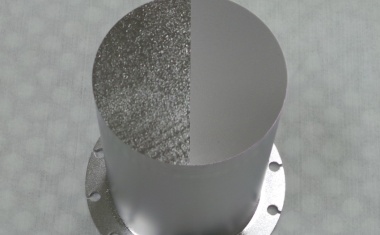

Hochfrequenzkavitäten könnten mit Niobzinn bei höheren Temperaturen betrieben werden.

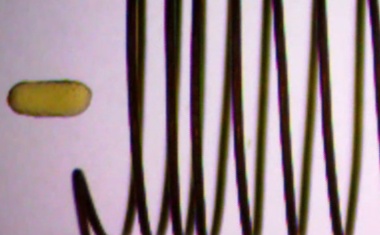

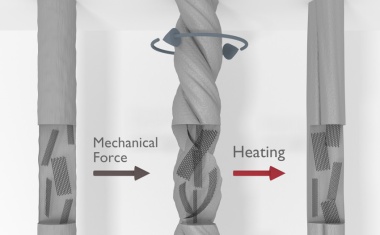

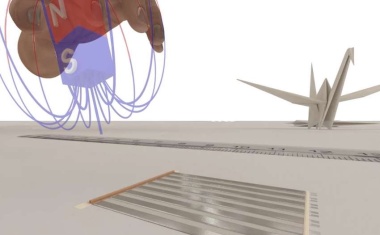

Hocheffizienter Mikromotor besteht aus einer verdrillten Kunststofffaser.

Neuer Vakuumprozess soll Perowskit-Photovoltaik aus dem Labor in die Fabriken bringen.

Hayabusa2-Mission belegt, dass Ryugu aus verblüffend porösem Material besteht.

Ausgeklügelte Sensorik und maschinelles Lernen als Basis eines Warnsystems.

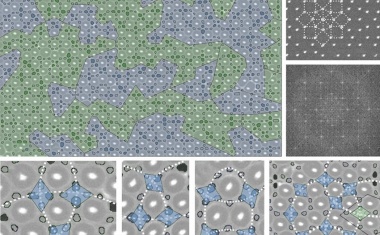

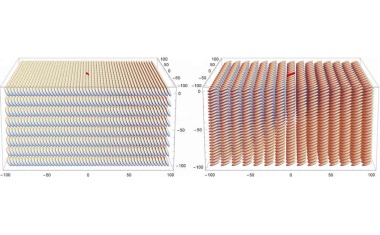

Selbstanordnende Blockcopolymere erzeugen ungewöhnliche Quasikristallsymmetrien.

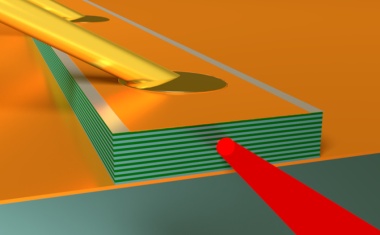

Terahertz-Quantenkaskadenlaser funktioniert erstmals ohne kryogene Kühlung.

Künstliche neuronale Netzwerke für die Bildanalyse von Quantensystemen.

Nutzung von Weyl-Fermionen in der Computertechnologie möglich.

Wirkung elektrostatischer Kräfte von molekularen Bausteinen auf Ladungsträger erklärt.

Forscher rekonstruieren Geschichte der Bombardierung mit kosmischen Körpern vor vier Milliarden Jahren.

Schwefeldioxid vom Jupitermond Io verursacht Stromsystem des Gasplaneten.

Gekoppelte Terahertz-Anlage liefert deutlich bessere Qualität des Elektronenstrahls.

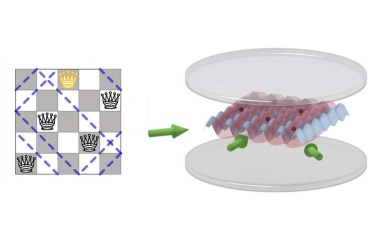

Neues Modell könnte Überlegenheit von Quantencomputern bei der Lösung von Optimierungsaufgaben zeigen.

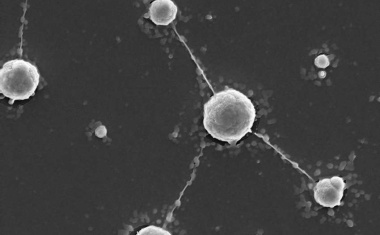

Metallophile Mikroorganismen könnten bei rauen Überlebensbedingungen vom Schwermetall profitieren.

Neue Erkenntnisse könnten helfen, bessere Materialien für Farbstoffsolarzellen zu entwickeln.

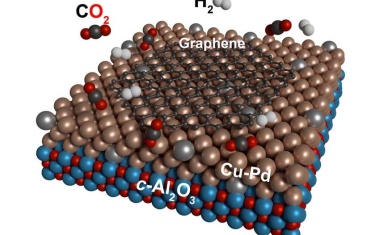

Katalytisch aktive Metalloberfläche ermöglicht Umwandlung in einstufigem Prozess.

Neue Methode zur Herstellung hochpotenter dreidimensionaler Mikroelektronik.