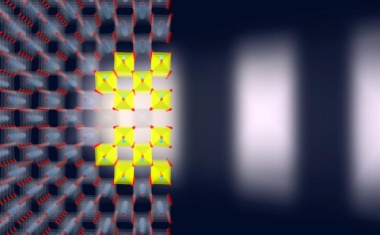

Künstliche Intelligenz erkennt Quantenphasen-Übergänge

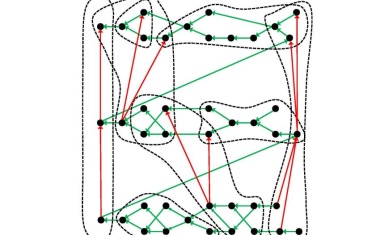

Neuronales Netzwerk ordnet experimentelle Bilder möglichen Quantenphasen zu.

Neuronales Netzwerk ordnet experimentelle Bilder möglichen Quantenphasen zu.

Neuartiges Material mit Hightech-Perspektiven entwickelt.

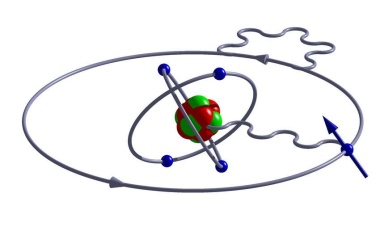

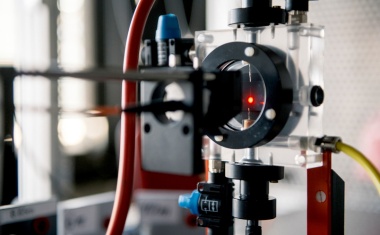

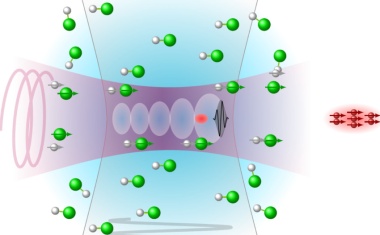

Extrem genaue Messung des g-Faktors eines gebundenen Elektrons.

Synchrotron-Lichtquelle zeigt Energiegewinnung an Zellmembranen.

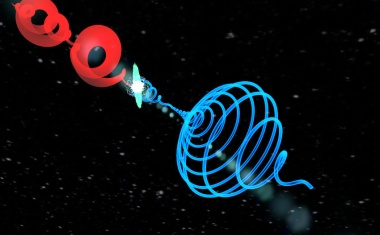

Lösung für das Altersparadoxon massereicher roter Riesensterne.

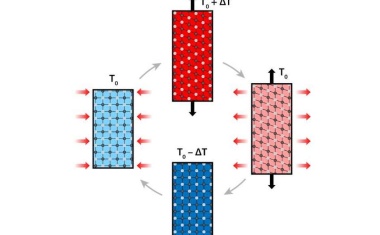

Elastokalorisches Material auf Nickel-Mangan-Titan-Basis erreicht erheblichen Kühleffekt.

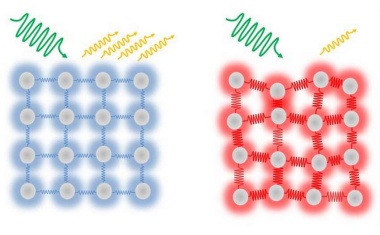

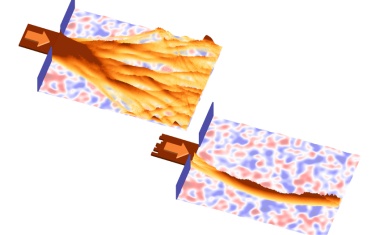

Elektron-Phonon-Wechselwirkungen an BESSY II analysiert.

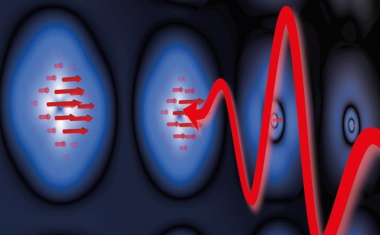

Quantenzustände von Licht und Vakuumfluktuationen analysiert.

Neues Verfahren könnte Grenzen der Messgenauigkeit von Spektroskopietechniken verschieben.

Verfahren sagt Phasenübergangstemperaturen und Gitterkonstanten mit hoher Präzision vorher.

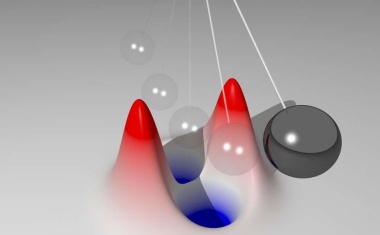

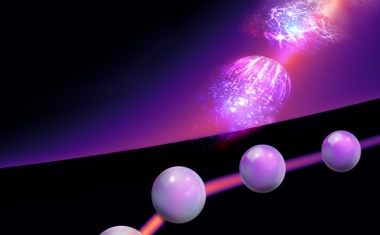

Mechanische Schnittstelle könnte künftig Quantencomputer miteinander verbinden.

Magnetisches Moment lässt sich mit einem Laserpuls binnen einer Femtosekunde variieren.

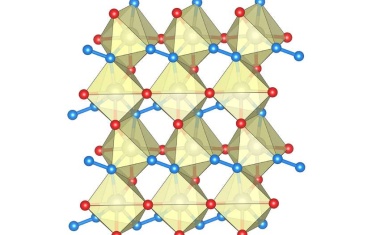

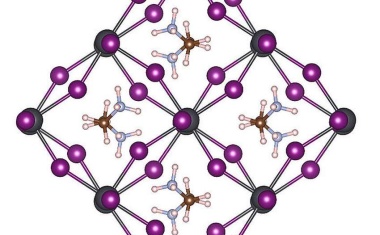

Berylliumatome bilden in einem Phosphat-Kristall ungewöhnliche Kristallstrukturen.

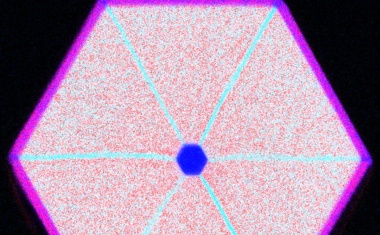

Erstmals gelingt die Erzeugung von Lichtpulsen mit „innerem Drehmoment“.

Plasma regeneriert katalytische Oberflächen für CO2-Recycling.

Bandlücke lässt sich über einen ungewöhnlich großen Bereich variieren.

Neue Methode verfolgt direkt die Präzession eines einzelnen Kernspins.

Nanophotonische Methode zur Analyse toxischer Peptidaggregate.

Verschränkungen von Qubits können überraschend effizient und in sehr kurzer Zeit nachgewiesen werden.

Mit einer neuen Web-Anwendung lässt sich der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland nachvollziehen.

Neue Methode erlaubt gezielte Kontrolle über exotisches Wellenphänomen.

Hypergraph zeigt die Eigenschaften der chemischen Elemente auf interessante Weise auf.

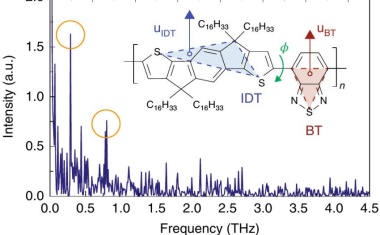

Spins in Polymeren bewegen sich großteils anhand von Vibrationen der Polymerketten fort.

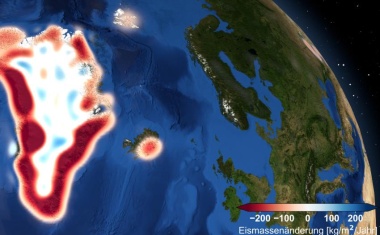

Satellitendaten ermöglichen bislang genaueste Bestimmung des irdischen Schwerefeldes.

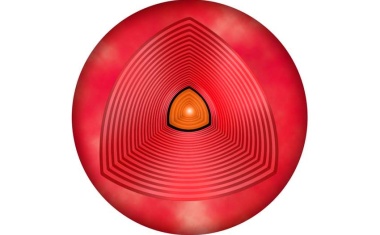

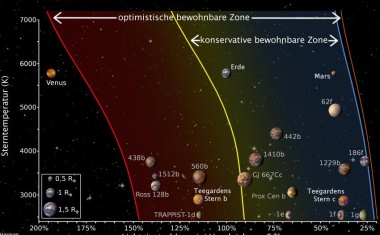

Zwei erdähnliche Planeten umkreisen Teegardens Stern.

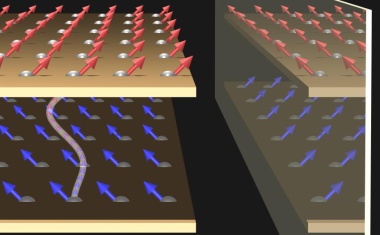

Langreichweitige chirale Kopplung ermöglichen gegenseitige Beeinflussung getrennter Spins.

Phasenwechselmaterialien sorgen für effizientere Smartphones.

Terahertzpulse lassen ein nicht-ferroelektrisches Material ferroelektrisch werden.

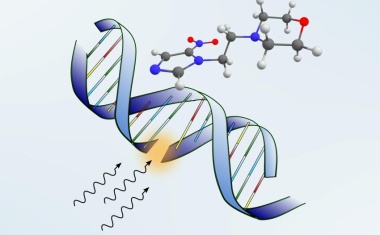

Langsame Elektronen können Krebsmedikament aktivieren.

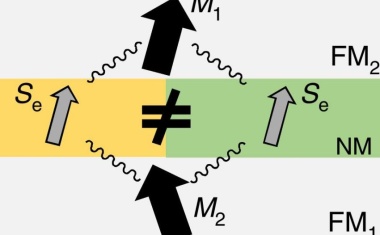

Neue chirale Wechselwirkung zwischen dünnen magnetischen Schichten entdeckt.

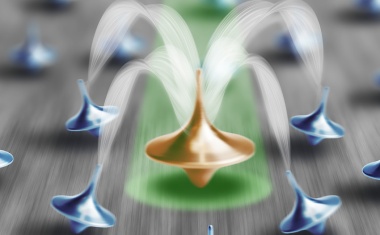

Simulation zeigen Zerfall und Neubildung identischer Quasiteilchen.

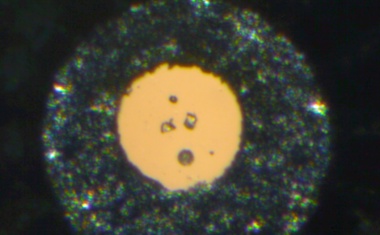

Mehr als 4,5 Milliarden Jahre alte Steine stammen vom Asteroiden Vesta.

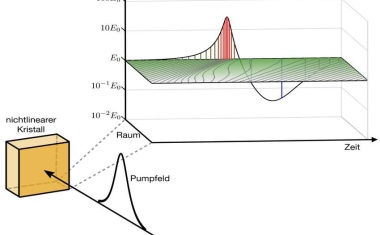

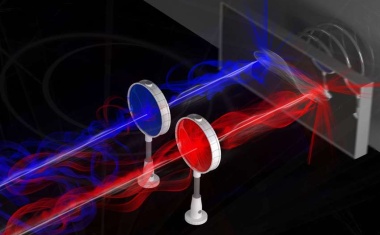

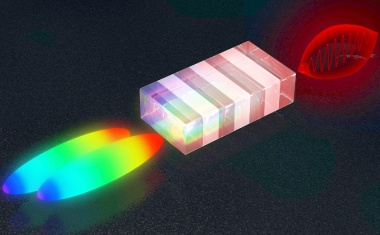

Neue Methode erzeugt starke Terahertz-Pulse mit scharf definierter Wellenlänge.

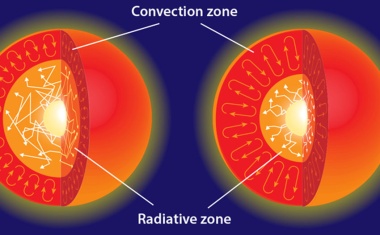

Messungen der Lichtdurchlässigkeit metallischer Plasmen unter stellaren Bedingungen stellen Modellierung infrage.

Simulationsrechnungen zeigen neue Verfahren zur effizienten Polarisation von Teilchenstrahlen.