AR-Projekt „HoloDeck“ nutzt Gaming-Hardware für die Lehre

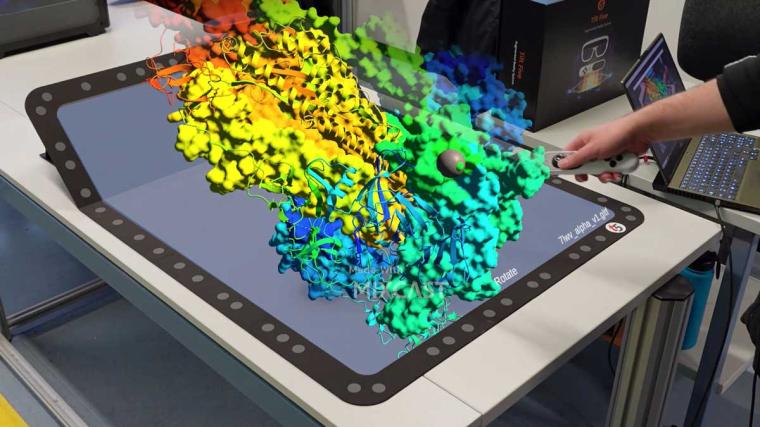

Mehrere Personen können gemeinsam aus individueller Perspektive ein 3D-Hologramm untersuchen.

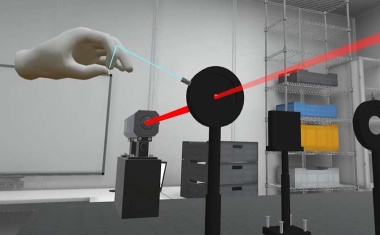

Die vor allem aus Computer- und Handyspielen bekannte Augmented-Reality-Technologie (AR) hält Einzug in universitäre Lehre: Das an der Justus-Liebig-Universität Gießen geförderte Projekt „HoloDeck: Molekulare Hologramme in der Lehre“ ermöglicht es, komplexe molekulare Zusammenhänge sichtbar zu machen. Mehrere Personen können dabei gemeinsam auf einer speziellen faltbaren Arbeitsoberfläche ein computererzeugtes, für alle Teilnehmer aus der jeweils individuellen Perspektive sichtbares 3D-Hologramm betrachten.

Projektkoordinator ist der Chemiker Michael Weber, der das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Verein Rechenkraft.net e.V. entwickelt hat. Das System basiert auf einer handelsüblichen Spiele-Hardware. „Nach unserem Kenntnisstand stellt diese sehr einfache Arbeitsumgebung aktuell das weltweit kostengünstigste und gleichzeitig interessanteste AR-System für molekulare Visualisierungen dar“, betont Dr. Weber. „Es lässt sich für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im professionellen Bereich einsetzen, kann aber auch in der universitären Lehre oder im Schulunterricht sehr eindrucksvoll für ein tiefgreifendes Verständnis molekularer Strukturen sorgen.“

Eine Besonderheit sind dabei die leichten Stereo-Projektorbrillen, die es erlauben, neben dem Molekül-Hologramm auch den realen Raum und die anderen Teilnehmenden wahrzunehmen. Das unterscheidet sie von VR-Brillen, die eine rein virtuelle und von der Außenwelt abgeschlossene Umgebung präsentieren.

Das Projekt richtet sich in erster Instanz an Lehrende und Studierende aller Fachbereiche, in denen das Verständnis molekularer Strukturen eine Rolle spielt. Darüber hinaus kann die entwickelte Visualisierungsplattform jedoch zur Veranschaulichung jeglicher Objekte dienen, für die 3D-Koordinaten im glTF-Dateiformat vorliegen. Dazu gehören Architekturprojekte, Visualisierung Lidar-erfasster archäologischer Ausgrabungsstätten, Kunstobjekte, technische Geräte und Anlagen sowie komplexe Maschinen wie Motoren, CNC-Fräsen, chemische Produktionsreaktoren, oder Kraftwerke, die im virtuellen Raum erklärt werden können, ohne physisch existent sein zu müssen.

Das Projekt wird im Rahmen von HessenHub – Netzwerk digitale Hochschullehre – gefördert und richtet sich nicht nur an Studierende, um Lerninhalte zu veranschaulichen, sondern auch zur Entwicklung neuer Lehrinhalte an das Lehrpersonal von Universitäten und Schulen. Das Projektteam hat das Programm in den letzten Wochen und Monaten bereits intern und auf verschiedenen Messen präsentiert. Als nächstes kann das System am 26. November 2025 auf der EduNext25 in Frankfurt erlebt werden. [JLU / dre]