BASE-Kollaboration erzeugt erstmals ein Qubit aus Antiprotonen

Die Antimateriefabrik des CERN erzeugte die Teilchen, die in Penning-Fallen über einen Rekordzeitraum hinweg vermessen und manipuliert werden konnten.

Dem Team der BASE-Kollaboration am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf ist ein Durchbruch in der Antimaterieforschung gelungen: Erstmals konnten die Forschenden ein einzelnes Antiproton fast eine Minute lang kontrolliert zwischen zwei Spin-Quantenzuständen hin- und herpendeln lassen. Zu der Kollaboration gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zahlreicher internationaler Institutionen, darunter auch der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU). Die Arbeit markiert die weltweit erste Realisierung eines Quantenbits aus Antimaterie. „Dies ist ein Meilenstein, der künftig deutlich präzisere Tests grundlegender physikalischer Symmetrien ermöglichen wird“, so HHU-Physikprofessor und BASE-Sprecher Stefan Ulmer.

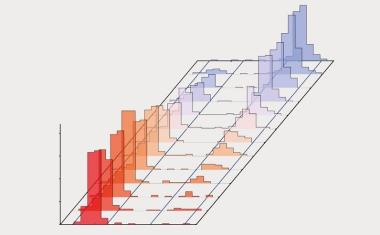

Bei dem Projekt kam kohärente Spin-Quantenübergangsspektroskopie zum Einsatz. Diese ermöglichte die hochpräzise Manipulation und Beobachtung einzelner Spinzustände. Hintergrund der Messungen war der Test der CPT-Symmetrie und der Materie-Antimaterie-Asymmetrie im Universum. Bisher konnten solche kohärenten Quantenübergänge beispielsweise an makroskopischen Teilchenensembles oder in der Hyperfeinstruktur gespeicherter Ionen nachgewiesen werden. Die BASE-Kollaboration hat nun erstmals einen solchen Spinübergang bei einem einzelnen, freien Kernspin eines Antiprotons kohärent demonstriert und beobachtet – was physikalisch und technisch eine enorme Herausforderung ist.

„Eine gute Analogie hierfür ist eine Kinderschaukel“, erklärt Ulmer, Professor am Institut für Experimentalphysik der HHU: „Wird sie mit der richtigen Frequenz angestoßen, schwingt sie rhythmisch hin und her. In unserem Fall ist die Schaukel der Spin eines einzelnen Antiprotons, den wir mithilfe elektromagnetischer Felder gezielt in Schwingung versetzen. Wir konnten darüber hinaus eine Kohärenzzeit von fünfzig Sekunden erreichen.“

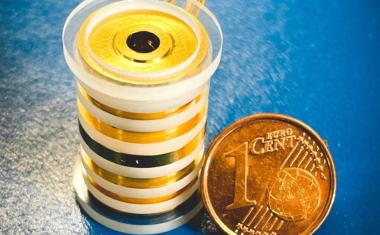

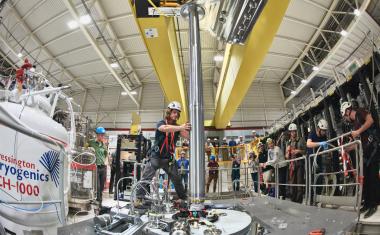

Die für das Experiment benötigten Antiprotonen wurden in der Antimateriefabrik (kurz AMF) des CERN erzeugt und in Penning-Fallen gespeichert. Anschließend wurden sie einzeln in ein separates Mehrfachfallensystem überführt, in dem ihre Spinzustände gemessen und manipuliert werden können. „Dies ist nichts anderes als ein Qubit, das aus einem einzelnen Antiproton-Spin besteht“, betont CERN-Wissenschaftlerin Dr. Barbara Maria Latacz, die Erstautorin der Studie.

Bereits in früheren Arbeiten zeigte das BASE-Team, dass die magnetischen Momente von Protonen und Antiprotonen bis auf wenige Milliardstel Teile identisch sind. Doch gibt es einen Unterschied? Eine essentielle Frage, denn eine noch so geringe Abweichung verletzte die CPT-Symmetrie und lieferte somit Hinweise auf neue Physik jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Dr. Christian Smorra von der HHU: „Damals kamen allerdings inkohärente spektroskopische Methoden zum Einsatz, bei denen Magnetfeldschwankungen und technische Störeinflüsse die Spindynamik beeinflussten. Dies limitierte letztlich die Genauigkeit.“

Durch umfassende Verbesserungen am Aufbau gelang es nun, diese Dekohärenzmechanismen systematisch zu unterdrücken und so die erste kohärente Spektroskopie eines Antiprotonspins zu ermöglichen. Damit erzeugte das Forschungsteam nicht nur ein stabiles Antimaterie-Qubit, sondern sie ermöglichten auch völlig neue Messmethoden.

„Diese Arbeit eröffnet uns die Möglichkeit, das gesamte Spektrum kohärenter spektroskopischer Verfahren erstmals auf einzelne Teilchen aus Antimaterie anzuwenden“, betont Ulmer und ergänzt: „Konkret erwarten wir, das magnetische Moment des Antiprotons künftig mit einer zehnfach und langfristig mit einer bis zu hundertfach höheren Genauigkeit bestimmen zu können, zum Beispiel in den eigens dafür geschaffenen Laboren, die wir derzeit an der HHU entwickeln.“

Der nächste große Schritt ist bereits geplant: Mit dem neu entwickelten BASE-STEP-System (s. Meldung vom 16. Mai 2025) sollen Antiprotonen künftig in transportablen Präzisionsfallen aus dem Umfeld der AMF in besonders präparierte Präzisionslabore – eines entsteht gerade an der HHU – gebracht werden. Dort können deutlich längere Spinkohärenzzeiten erzielt und damit eine weit höhere Messgenauigkeit erreicht werden.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Christian Ospelkaus (PTB und Leibniz Universität Hannover), die an den Arbeiten der BASE-Kollaboration beteiligt ist, entwickelt Quantencomputer basierend auf gespeicherten Ionen. Mit diesen Methoden ließen sich weitere Verbesserungen der Messgenauigkeit an Protonen und Antiprotonen erzielen, indem Rechenoperationen von Quantencomputern auf die „Antiprotonen-Qubits“ angewendet würden. „Durch solche ‚Quantengatter‘ könnte das Antiproton über ein gespeichertes Ion manipuliert werden und der Quantenzustand des Antiprotons auf ein gespeichertes Ion übertragen werden“, so Ospelkaus. In der PTB wird diese Methode auch für Atomuhren und für extrem präzise Spektroskopie an Molekülionen und hochgeladenen Ionen verwendet.

„Sobald das neue externe Präzisionssystem betriebsbereit ist und mit Antiprotonen aus BASE-STEP versorgt wird, können wir Spinkohärenzzeiten erreichen, die sogar zehnmal länger sind als in unserem aktuellen Aufbau“, sagt Latacz. „Das wäre ein weiterer Meilenstein in der Untersuchung baryonischer Antimaterie.“ [HHU / PTB / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

B.M. Latacz et al. Coherent spectroscopy with a single antiproton spin. Nature, 23. Juli 2025; DOI: 10.1038/s41586-025-09323-1 - Webseite von BASE, base.web.cern.ch

- Baryon Antibaryon Symmetry Experiment (BASE), CERN, Genf

- Stefan Ulmer, Lehrstuhl für Quantentechnologie und Fundamentale Symmetrien der HHU und Chief Scientist Laboratories – Fundamental Symmetries Laboratory, RIKEN, Wako, Saitama, Japan

- Research Group QUEST 3 “Trapped-Ion Quantum Engineering” group (Christian Ospelkaus), QUEST @ PTB, Braunschweig