Durchsichtige Nanoschichten für mehr Solarstrom

Nanostrukturiertes Material auf der Vorderseite erhöht den Wirkungsgrad.

Silizium-Solarzellen konnten in den vergangenen Jahrzehnten stetig verbessert werden und haben bereits einen sehr hohen Entwicklungsstand erreicht. Doch noch immer tritt nach der Absorption des Sonnenlichts und der photovoltaischen Erzeugung von elektrischen Ladungsträgern der störende Effekt der Rekombination auf. Dabei vereinen sich bereits erzeugte negative und positive Ladungsträger und löschen sich gegenseitig aus, bevor sie für den Fluss von Solarstrom genutzt werden konnten. Dagegen helfen spezielle Materialien, die eine besondere Eigenschaft – eine Passivierung – aufweisen.

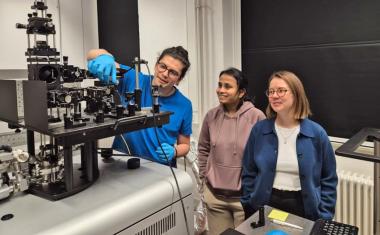

„Unsere nanostrukturierten Schichten bieten genau diese gewünschte Passivierung“, Malte Köhler vom Forschungszentrum Jülich. Zusätzlich sind die hauchdünnen Schichten transparent – der Lichteinfall wird also kaum reduziert – und zeigen eine hohe elektrische Leitfähigkeit. „Kein anderer Entwicklungsansatz vereint bisher diese drei Eigenschaften – Passivierung, Transparenz, Leitfähigkeit – so gut wie unser neues Design“, sagt Kaining Ding, ebenfalls vom FZ Jülich.

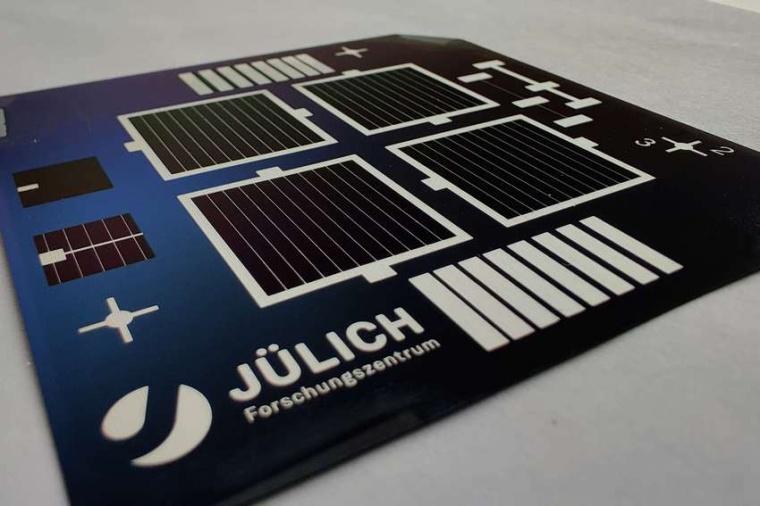

Ein erster Prototyp dieser TPC-Solarzelle – die Abkürzung steht für „Transparent Passivating Contact“ – erreichte im Labor einen Wirkungsgrad von 24 Prozent. Dieser Wert wurde auch von dem unabhängigen CalTeC-Prüflabor des Instituts für Solarenergieforschung in Hameln bestätigt. Damit rangiert die am FZ Jülich entwickelte TPC-Solarzelle zwar noch etwas unter den bisher besten Laborzellen aus kristallinem Silizium. Doch parallel durchgeführte Simulationen haben gezeigt, dass mit der TPC-Technologie Wirkungsgrade von mehr als 26 Prozent möglich sind.

„Zudem haben wir bei der Fertigung nur Verfahren angewendet, die sich relativ schnell in eine Serienproduktion integrieren lassen“, betont Ding den Vorteil gegenüber anderen Forschungsansätzen. Mit dieser Strategie ermöglichen die Forscher, dass ihre Entwicklung aus dem Labor ohne allzu großen Aufwand in einer industriellen Solarzellfertigung im großen Maßstab übernommen werden kann.

Für die Fertigung der TPC-Schichten waren mehrere Prozessschritte notwendig. Auf einer dünnen Lage aus Siliziumdioxid deponierten die Forscher eine Doppelschicht winziger pyramidenförmiger Nanokristallen aus Siliziumkarbid, aufgetragen bei zwei unterschiedlichen Temperaturen. Zum Abschluss folgte eine durchsichtige Lage aus Indiumzinnoxid. Dabei wendeten Ding und seine Kollegen nasschemische Verfahren, eine Ablagerung aus der Dampfphase und einen Sputter-Prozess an. In weiteren Schritten will die Arbeitsgruppe um Ding die Stromausbeute ihrer TPC-Solarzellen weiter optimieren.

FZ Jülich / RK

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

M Köhler et al.: A silicon carbide-based highly transparent passivating contact for crystalline silicon solar cells approaching efficiencies of 24%, Nat. Energy, online 15. April 2021; DOI: 10.1038/s41560-021-00806-9 - Silizium-Heterojunction Solarzellen und -module (K. Ding), Photovoltaik, Institut für Energie- und Klimaforschung, Forschungszentrum Jülich