Ein Puzzle mit mehr als zehn Millionen Teilen

Mit einem Festakt feierte die ITER Organization den offiziellen Beginn des Zusammenbaus des weltweit größten Tokamak-Fusionsexperiments.

Auf der Baustelle des Fusionsexperiments ITER im südfranzösischen Saint Paul-lez-Durance ist alles angerichtet, um mit dem Aufbau des Tokamak-Reaktors zu beginnen. Mitte Juni hat der ITER Council offiziell seine Zustimmung gegeben – trotz der vorherrschenden und weiterhin erwarteten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Die für den Bau verantwortliche ITER Organization nutzte den Moment am Dienstag für einen Festakt, um das bisher Erreichte zu feiern.

Bernard Bigot, Generaldirektor der ITER Organization, betonte zum Auftakt in der Assembly Hall die historische Entwicklung der Fusionsforschung. Vor über 60 Jahren habe mit dem ersten Tokamak-Reaktor in der damaligen UdSSR der Versuch begonnen, die Energiequelle der Sonne auf die Erde zu holen. Nun sei der Erfolg in greifbare und zeitlich abschätzbare Nähe gerückt.

Trotz aller Freude über die Fortschritte gab Bigot zu bedenken, dass beim Aufbau des Reaktors in den nächsten fünf Jahren noch zahlreiche Herausforderungen warteten: „Der schwierigste Teil liegt noch vor uns!“ Angesichts des Klimawandels und des weltweiten Bestrebens, eine Energieversorgung ohne fossile Brennstoffe zu realisieren, sei die Fusion eine alternative Energiequelle, die sich mithilfe von ITER hoffentlich nach 2050 erschließen ließe: „Wir können uns keinen Fehlschlag erlauben.“

Die Feier fand aufgrund der Reiseeinschränkungen vor Ort in kleinem Rahmen statt. Allerdings trafen Grußworte und Glückwünsche aus aller Welt ein und unterstrichen die internationale Zusammenarbeit, auf der ITER seit der Absichtserklärung von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow im November 1985 basiert.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron war aus dem Élysée-Palast zugeschaltet, wo im November 2006 das so genannte ITER Agreement unterzeichnet wurde. Für ihn symbolisiere ITER seither das Vertrauen in die Zukunft der Menschheit.

Neben dem Vorsitzenden des ITER Council Luo Delong sprachen auch Vertreterinnen und Vertreter aus China, der Europäischen Union mit der Schweiz und Großbritannien, Indien, Japan, Korea, Russland und den USA – den sieben Mitgliedern von ITER.

Alle hoben die Bereitschaft hervor, ITER auch weiterhin unterstützen, um der gesamten Menschheit eine saubere und sichere Energiequelle zu sichern. Obwohl sie die eigenen Beiträge lobten, lag der Schwerpunkt auf der internationalen Zusammenarbeit, die allein das Projekt möglich mache. Damit sei ITER auch ein Vorbild, wie die aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie anzugehen seien.

Der Zeitplan für ITER sieht vor, in den nächsten fünf Jahren die mehr als zehn Millionen Einzelteile des Tokamak-Reaktors zusammensetzen. Die Mitglieder liefern transportierbare Komponenten als fertige Sachbeiträge an, beispielsweise die neun Teile der Vakuumkammer. Größere Teile, wie die supraleitenden Magnetspulen mit bis zu 24 Metern Durchmesser, werden vor Ort angefertigt. Ende 2025 soll erstmals ein Plasma erzeugt und untersucht werden. Für die darauf folgenden zehn Jahre ist ein Wechsel von Experimentier- und Umbauphasen geplant, ähnlich wie es das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mit seinem Stellarator-Experiment Wendelstein 7-X vormacht.

Ein animierter Film aus CAD-Zeichnungen zeigte, was für die nun startende „Assembly Phase I“ geplant ist: Die Komponenten des Fusionsexperiments ITER setzen sich Schritt für Schritt zu einem Tokamak-Reaktor zusammen. Dabei gilt es, tonnenschwere Bauteile millimetergenau zu platzieren, die teilweise die Größe von Reihenhäusern erreichen. Im Zeitraffer vergehen die fünf Jahre in wenigen Minuten.

Trotz seiner Kürze macht der Film deutlich, welche Herausforderungen auf die Ingenieurinnen und Techniker trotz der minutiösen Planung warten. Bernard Bigots Ausführungen beim Festakt belegen, dass man sich dem gewachsen fühlt: „Die Zeit ist reif, um das größte Puzzle der Welt zusammenzufügen!“

Kerstin Sonnabend

Weitere Informationen

Meist gelesen

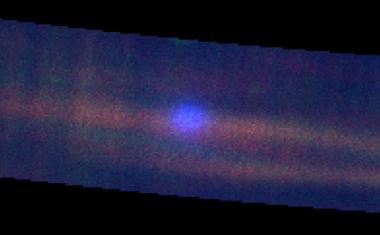

Raumsonde beobachtet interstellaren Besucher

Europa Clipper nimmt Komet 3I/ATLAS „von hinten“ ins Visier seines Ultraviolett-Spektrographen.

Ein stiller Gigant der Teilchenphysik

Vor 100 Jahren wurde der niederländische Physik-Nobelpreisträger Simon van der Meer geboren.

Makroskopisches Quantentunneln

John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis erhalten den Physik-Nobelpreis 2025 für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnelns und der Energiequantisierung in einem elektrischen Schaltkreis.

Vier Laser für das VLTI

Die umfangreiche Aufrüstung des Paranal-Observatoriums verbessert die Beobachtungskapazität und die Abdeckung des südlichen Sternhimmels.

Norbert Holtkamp zum Direktor des Fermilab ernannt

Der deutsch-amerikanische Physiker tritt das Amt am 12. Januar 2026 an.