Freie Elektronen erzeugen abgezählte Photonen

Forschende aus Göttingen und Lausanne haben eine neue Methode entwickelt, mit der sich Quantenlicht mithilfe eines Elektronenstrahls erzeugen lässt.

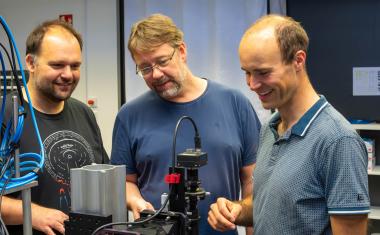

Quantentechnologie mit Licht ist für Wissenschaft und Industrie ein hoch relevantes Thema. Sie benötigt jedoch spezielles „Quantenlicht“, das fundamental andere Eigenschaften aufweist als übliche elektromagnetische Strahlung. So kann es beispielsweise eine genau bestimmte Anzahl an Photonen enthalten. Forschende arbeiten intensiv daran, solche Lichtzustände effizient und zuverlässig zu erzeugen. Ein Team um Claus Ropers vom Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften und der Universität Göttingen hat nun zusammen mit Forschenden um Tobias Kippenberg von der EPFL Lausanne eine grundlegend neue Methode entwickelt, um Quantenlicht zu generieren. Dafür nutzten sie nicht wie üblich Laser, sondern hochenergetische freie Elektronen aus einem Elektronenmikroskop.

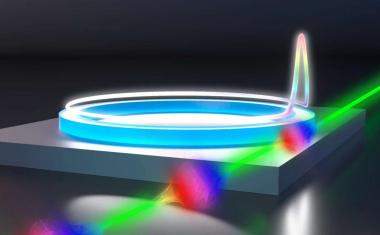

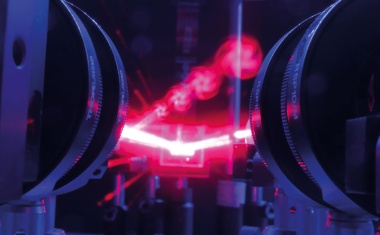

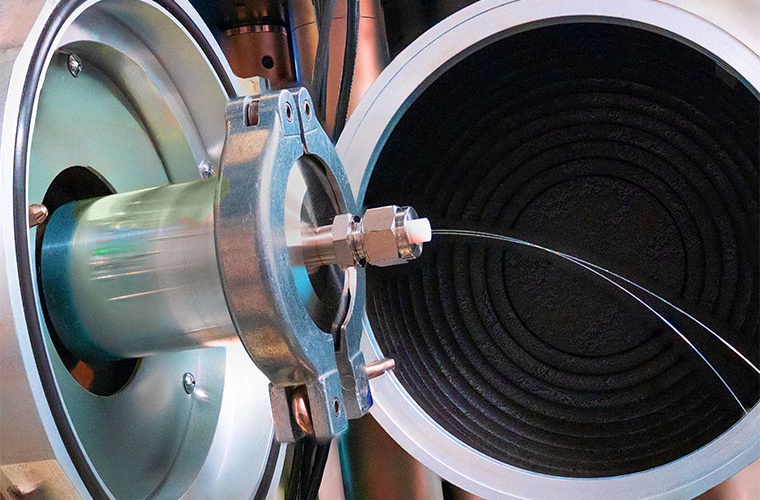

In den Experimenten positionierten die Wissenschaftler:innen einen Elektronenstrahl nahe an einem Lichtleiter aus speziellem Glas. Haben Elektronen und Licht die gleiche Geschwindigkeit, erzeugen die Elektronen sehr effizient Photonen im Lichtleiter. Das Licht wird anschließend durch diesen entlang bestimmter Bahnen in eine Glasfaser geleitet, in der es das Mikroskop verlässt und detektiert wird. „Generell ist das Erzeugen von Licht durch Elektronen ein bekanntes Phänomen, das man beispielsweise früher bei einem Röhrenfernseher genutzt hat“, sagt Germaine Arend, Postdoktorandin am MPI. „Das Besondere an dem von uns genutzten Prozess ist jedoch die präzise Verknüpfung des erzeugten Lichts mit den einzelnen, erzeugenden Elektronen.“

Jedes Elektron kann dadurch gemeinsam mit „seinen“ Photonen gemessen werden. Gleichzeitig lässt sich durch die Messung der Energieänderung der Elektronen genau ablesen, wie viele Photonen es erzeugt hat.

Die Forschenden suchten dann die Elektronen heraus, die eine definierte Menge an Energie verloren hatten, um die erzeugte Photonenzahl exakt bestimmen zu können. Diese Auswahl der Elektronen ermöglicht das Erzeugen von Quantenlicht mit einer immer gleichen, abgezählten Menge an Photonen. Diese Art von Licht steht damit im Gegensatz zu üblichen Lichtquellen, wie LEDs oder Lasern, die eine unbekannte und fluktuierende Zahl an Photonen aufweisen.

Das verwendete Verfahren nutzt einen Elektronenstrahl, wie er in typischen Elektronenmikroskopen auftritt. In Zukunft könnte es möglich sein, den quantenmechanischen Zustand der Elektronen vor der Lichterzeugung zu verändern. „Dies könnte maßgeschneidertes Quantenlicht mit noch komplexeren Eigenschaften ermöglichen“, ergänzt Max-Planck-Direktor Ropers. „Die neu entwickelte Methode könnte so einen wertvollen Beitrag zu zukünftigen Quantenoptik- und Quantentechnologie-Anwendungen liefern.“ [MPINAT / dre]

Weitere Informationen

- Originalpublikation

G. Arend, G. Huang, A. Feist, et al., Electrons herald non-classical light, Nat. Phys. 21, 1855–1862, 16. Oktober 2025; DOI: 10.1038/s41567-025-03033-1 - Laboratory of Photonic Integrated Circuits and Quantum Measurements (T. Kippenberg), École Polytechnique Fédérale de Lausanne

- Ultraschnelle Dynamik (C. Ropers), Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften, Göttingen

Anbieter

Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre NaturwissenschaftenAm Faßberg 11

37077 Göttingen

Deutschland

Meist gelesen

Experiment klärt Doppelspalt-Disput zwischen Einstein und Bohr

Eine idealisierte Version eines der berühmtesten Experimente der Quantenphysik bestätigt mit atomarer Präzision, dass Einstein in diesem Fall falsch lag.

Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.

Teleportation zwischen zwei Quantenpunkten gelungen

Quanten-Wifi: Polarisationszustand eines einzelnen Photons per Freiraumverbindung zwischen zwei Universitätsgebäuden auf ein anderes übertragen.

Bazinga! Physiker lösen ein Problem aus The Big Bang Theory

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.