Japan und Deutschland planen gemeinsame Asteroidenmission

DLR und JAXA unterzeichnen Kooperationsvertrag für bilaterale Mission Destiny+.

Wie ist das Leben auf die Erde gekommen? Um diese und weitere grundlegende Fragen zur Entstehung von Himmelskörpern in unserem Sonnensystem zu untersuchen, soll die japanisch-deutsche Raumfahrtmission „Demonstration and Experiment of Space Technology for Interplanetary voyage with Phaethon flyby and dust science“, kurz Destiny+, im Jahr 2024 auf eine Reise zum Asteroiden Phaethon starten. Dabei wird das deutsche Instrument „Destiny Dust Analyzer)“ DDA an Bord der Sonde kosmischen Staub aus der Nähe des Asteroiden sowie aus dem interstellaren Raum untersuchen. Der Kooperationsvertrag für die bilaterale Mission wurde am 11. November im Rahmen eines gemeinsamen Strategiedialogs unterzeichnet.

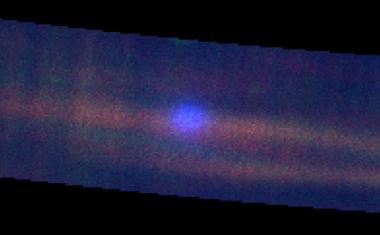

„Mit Destiny+ setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit bei Missionen wie Hayabusa-2, MMX und Bepi Colombo fort“, sagt Walther Pelzer, Vorstand für das Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. „Wir freuen uns, mit dem Staubteleskop DDA einen wichtigen Beitrag zur Weltraumforschung leisten zu können.“ Mitte 2024 soll die Raumsonde mit einer Epsilon-S-Trägerrakete vom Uchinoura Space Center in Japan ins All starten und sich auf eine rund vierjährige Reise zu Phaethon begeben. Der Himmelskörper gilt als der Ursprung der Geminiden, einer Staubwolke, die um die Sonne kreist, und die jedes Jahr im Dezember einen Sternschnuppen-Schauer auf die Erde regnen lässt.

„Phaethon kommt der Sonne mit einem Minimalabstand von rund 21 Millionen Kilometern sehr nahe, sogar näher als der Planet Merkur“, erläutert Carsten Henselowsky, Projektleiter von Destiny+ im DLR-Raumfahrtmanagement. „Dabei heizt sich seine Oberfläche auf eine Temperatur von über siebenhundert Grad Celsius auf, wodurch der Himmelskörper vermehrt Staubpartikel freisetzt. Ziel der Mission ist es, diese Staubteilchen zu untersuchen und festzustellen, ob bei der Entstehung von Leben auf der Erde der Eintrag von extraterrestrischem Material eine Rolle gespielt haben kann.“ Bei ihrem Vorbeiflug wird sich die Raumsonde dem Asteroiden auf eine Distanz von rund fünfhundert Kilometern nähern. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Phaethon in einer Entfernung von etwa 150 Millionen Kilometern zur Sonne.

Schlüsselinstrument der Mission ist das Staubteleskop DDA. Das hochauflösende Massenspektrometer sammelt und analysiert während seiner gesamten Reise zum Himmelskörper sowie in Asteroidennähe kosmische Staubproben. Diese Proben sollen auf ihre chemische und physikalische Zusammensetzung untersucht und deren genaue Herkunft ermittelt werden. Besonders interessant ist dabei der Anteil an organischen Substanzen. Wissenschaftler vermuten, dass solche Stoffe mit Staubteilchen auf unseren Planeten gelangt sind. Während die Raumsonde am Asteroiden vorbeifliegt, werden zudem eine Teleskop- und eine Multibandkamera die Oberfläche des Himmelskörpers beobachten.

Für Entwicklung, Bau und Start der Raumsonde und den anschließenden Betrieb der Mission ist die JAXA verantwortlich. Das deutsche Instrument DDA wird federführend vom Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Hoerner & Sulger entwickelt. Gefördert wird DDA vom DLR-Raumfahrtmanagement mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

DLR / RK

Weitere Infos