Rätselhafte Saturnringe

Gravitationsmessungen von Cassini deuten auf massearmes und junges Ringsystem.

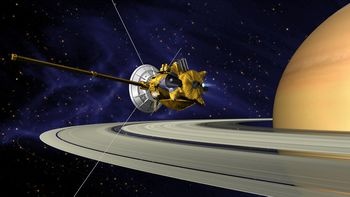

Das Ringsystem des Saturn ist nicht nur ein besonderer Hingucker für alle Astronomiebegeisterten. Es enthält auch viele Informationen über die Komposition der Saturnmonde und ist auf diese Weise ein Schaufenster in die Vergangenheit unseres Sonnensystems. Insbesondere die Masse des Ringsystems ist dabei für die Astrophysik von Bedeutung, da die Masse mit dem Alter und der Zusammensetzung der Ringe korreliert ist. Bislang ließ sich die Masse des Ringsystems aber nur sehr grob abschätzen. Auch die Saturnsonde Cassini konnte während ihrer normalen Betriebsphase keine Messungen hierzu vornehmen, da sie in diesem Zeitraum außerhalb der Ringe ihre Runden um Saturn drehte. Das änderte sich erst in der Schlussphase der Mission, als der Treibstoff langsam zur Neige ging und die NASA-Wissenschaftler beschlossen, Cassini in einen tiefen Orbit zwischen Saturn und seine Ringe einschwenken und nach mehreren Umrundungen schließlich in Saturns oberen Atmosphärenschichten verglühen zu lassen, um eine Kontamination der vermutlich habitablen Saturnmonde auszuschließen.

Diese von der NASA pressetauglich „Grand Finale“ getaufte Schlussphase der Mission sah 22 stark exzentrische Umläufe vor, wobei Cassini den Saturn mit seinem Äquatorialradius von gut 60.000 Kilometern in einer Höhe von ungefähr 2600 und 4000 Kilometern über den Wolkenobergrenzen überflog. Da sich Cassini hier zwischen Saturn und seinen Ringen befand, konnte ein internationales Forscherteam diese Daten nutzen, um einerseits die Saturnatmosphäre in bislang unerreichter Genauigkeit gravitativ zu untersuchen und andererseits die Masse des Ringsystems zu bestimmen.

Bei den vier höchsten Umlaufbahnen konnte Cassini allerdings nicht mit der Erde kommunizieren, da die Raumsonde hier schon gefährlich nahe am D-Ring manövrierte und die Techniker sicherheitshalber die große High-Gain-Antenne als Schutzschild gegen mögliche Partikel „in den Wind“ drehten, um Beschädigungen an empfindlichen Instrumenten oder der Bordelektronik auszuschließen. Bei den sechs niedrigsten Umläufen wiederum befand sich Cassini schon in den obersten Atmosphärenschichten von Saturn und musste das Triebwerk einsetzen, um nicht ins Trudeln zu geraten. Da dies einen Einfluss auf die Orbitaldynamik von Cassini hatte, ließen sich diese Daten ebenfalls nicht zur Bestimmung des Gravitationsfeldes nutzen. So blieben immerhin zwölf Umläufe übrig, von denen die Wissenschaftler letztlich diejenigen fünf mit dem saubersten Dopplersignal für ihre Analyse auswählten.

Zur Messung diente die Mikrowellenverbindung zwischen Cassini und den Bodenstationen, zu denen sowohl die Antennen des NASA Deep Space Network als auch des Estrack der ESA gehörten. Die Trajektorien dieser Bahnen waren so geneigt, dass die Flugrichtung von Cassini in möglichst direkter Linie zur Erde stand, um einen möglichst starken Dopplereffekt zu erhalten, der Informationen über die Beschleunigung von Cassini und damit auf die beschleunigenden Massen offenbarte. Die Forscher schlossen dabei Messungen aus, bei denen die irdischen Antennen zu flach über den Horizont schauten, weil dann die irdische Troposphäre die Messungen hätte verfälschen können.

Bei jedem der Umläufe konnten die Forscher über einen Zeitraum von 24 bis 36 Stunden messen, wobei aber der optisch dichte B-Ring für jeweils zehn Minuten das Signal blockierte, wenn Cassini hinter ihm vorbeiflog. Aus diesen Signalen konnten die Wissenschaftler ein Massenmodell von Saturn und seinem Ringsystem ableiten. Ähnliche Ergebnisse hat auch schon die Juno-Mission bei Jupiter gebracht.

Obwohl die Wissenschaftler alle Ringe in ihrem Modell berücksichtigten, brachten nur der A-, B- und C-Ring ein Beschleunigungspotenzial hervor, das einen messbaren Einfluss auf Cassini zeigte. Da die Saturnringe nach ihrem Entdeckungsdatum benannt sind, entspricht dies dem zweiten, dritten und vierten Ring, von innen gezählt. Die Massen der anderen Saturnringe D, F, G und E sind vernachlässigbar.

Bei der Analyse stießen die Forscher auf zwei Überraschungen. Einerseits zeigte sich eine sehr tiefreichende differentielle Rotation von Saturns Atmosphärenschichten. Wie die harmonische Analyse der Gravitationsdaten ergab, reichen die zonalen Ost- und West-Winde auf Saturn weit hinunter, bis in eine Tiefe von gut 9000 Kilometern unterhalb der Wolkenobergrenze.

Andererseits weist das Ringsystem erstaunlich wenig Masse auf. Es entspricht lediglich rund vierzig Prozent der Masse des Mondes Midas. Bisherige Abschätzungen hatten Obergrenzen geliefert, die zum Teil ein Mehrfaches dieses Wertes betrugen. Ein solch leichtes Ringsystem stellt nun Modelle infrage, denen zufolge sich die Ringe bereits kurz nach der Entstehung von Saturn herausgebildet haben. Stattdessen gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich das jetzige Ringsystem erst vor rund zehn bis hundert Millionen Jahren gebildet hat und vermutlich früher massereicher war als heute. Es lässt sich aus den Daten aber nicht ermitteln, wie sich das Ringsystem gebildet hat. Es könnte sowohl durch den Einfang und das anschließende Zerreißen von Kometen durch Gezeitenkräfte entstanden sein oder durch schrittweise Zerstörung mehrerer kleiner Eismonde.

Dirk Eidemüller

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

L. Iess et al.: Measurement and implications of Saturn’s gravity field and ring mass, Science, online 17. Januar 2019; DOI: 10.1126/science.aat2965 - Radioscience Laboratory (L. Iess), Universität Rom I „La Sapienza“, Italien

- Saturnmission Cassini, NASA, USA