Röntgenaufnahmen aus der Schwerelosigkeit

DLR startete Höhenforschungsrakete Mapheus-4 mit Experimenten der Materialphysik.

Abb.: Am 15. Juli 2013 um 7.53 Uhr hob die Höhenforschungsrakete Mapheus-4 vom schwedischen Raketenstartplatz Esrange ab. Während des Flugs herrschten vier Minuten Schwerelosigkeit, in der die Wissenschaftler des DLR-Instituts für Materialphysik Experimente durchführten. (Bild: DLR; CC-BY 3.0)

Fast vier Minuten Schwerelosigkeit herrschten in der Höhenforschungsrakete Mapheus-4, die am 15. Juli 2013 um 7.53 Uhr vom schwedischen Raketenstartplatz Esrange startete. An Bord: zwei materialphysikalische Experimente des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Unter Weltraumbedingungen zeichnete erstmals eine Röntgenröhre die Diffusion von Aluminium und Nickel noch während des Flugs auf. Zudem untersuchten die Wissenschaftler, wie sich granulare Gase in der Schwerelosigkeit verhalten. Durchgeführt wurde der Start vom Team der Mobilen Raketenbasis (Moraba) des DLR.

Gerade einmal 83 Sekunden nach dem Start waren die richtigen Bedingungen für den Experimentstart erreicht - im Inneren der Höhenforschungsrakete konnten von nun an die Experimente Midas (Measuring InterDiffusion in Alloys and Semiconductors) und Megrama (Magnetically Excited Granular Matter) ohne die störenden Einflüsse der Gravitation ablaufen. Die Rakete flog dabei bis in eine Höhe von über 154 Kilometern.

Bereits vor dem Start hatte ein kleiner Ofen die sechs Materialproben, die aus unterschiedlichen Anteilen von Aluminium und Nickel bestanden, auf 900 Grad Celsius vorgeheizt. Seine Premiere hatte der Ofen bereits auf der Mapheus-3-Mission im November 2012, bei dem die Wissenschaftler seinen Einsatz auf einer Höhenforschungsrakete testeten. Nach Eintritt der Schwerelosigkeit wurden unterschiedliche Metallproben durch eine Bewegung im Inneren des Ofens miteinander in Kontakt gebracht, um so die geschmolzenen Aluminium-Nickel-Proben diffundieren zu lassen. Die kompakte und vollständig gegen Strahlungsaustritt abgeschirmte Röntgenradiographieanlage nahm dabei pro Sekunde eine Aufnahme in Echtzeit auf. „Die Diffusion in metallischen Flüssigkeiten ist ein Prozess, der bis heute noch nicht zu 100 Prozent verstanden ist“, sagt Florian Kargl, wissenschaftlicher Projektleiter für die Mapheus-4-Mission. Die gewonnenen Daten aus der Schwerelosigkeit werden mit Modellrechnungen und Daten aus dem irdischen Labor verglichen; diese Ergebnisse können unter anderem dazu beitragen, in der Industrie Gießprozesse beispielsweise von Turbinenschaufeln zu optimieren.

Um das Verhalten von granularen Gasen besser zu verstehen, schickten die Wissenschaftler des DLR-Instituts für Materialphysik im Weltraum kleine Metallkügelchen in die Schwerelosigkeit. Während des Fluges wurden diese von vier Magneten zur Bewegung angeregt – zwei Hochgeschwindigkeitskameras zeichneten anschließend mit zu bis 500 hochaufgelösten Bildern pro Sekunde auf, wie die Teilchen gegeneinander stießen und welchen zeitlichen Verlauf die Geschwindigkeitsverteilung nahm. Mit den Ergebnissen können die Forscher analysieren, wie granulare Gase - zum Beispiel Schüttgut wie Pillen - dichter und stabiler gepackt werden können. „Die Schwerelosigkeit beim Flug mit der Höhenforschungsrakete erlaubt es uns, diese Vorgänge zu untersuchen, ohne dass sich die Teilchen durch den Einfluss der Schwerkraft ablagern.“

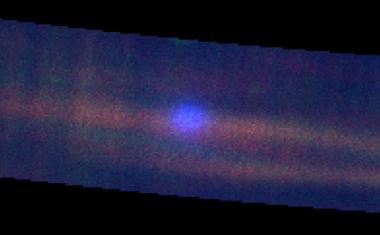

Abb.: Das Institut für Materialphysik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) schickte mit der Höhenforschungsrakete Mapheus-4 zwei Experimente durch die Schwerelosigkeit. Das Experiment Midas untersucht die Diffusion von Aluminium und Nickel, das Experiment Megrama das Verhalten von granularen Gasen. (Bild: DLR; CC-BY 3.0)

Nach dem insgesamt zehnminütigen Flug landete der Behälter mit den Experimenten an Bord in rund 60 Kilometern Entfernung vom Startplatz und wurde mit einem Hubschrauber geborgen. Für die Konzeption der einstufigen Trägerrakete und den Missionsbetrieb war die Abteilung Mobile Raketenbasis des DLR verantwortlich. Nach den erfolgreichen Vorgängerflügen Mapheus-1 bis -3 hatte sie den brasilianisch-deutschen Raketenmotor S30 für Mapheus-4 adaptiert, um die Nutzlastkapazität und die Flughöhe deutlich zu steigern. „Bei einer Gesamtnutzlastmasse von 272 Kilogramm erreichte Mapheus-4 eine Flughöhe von 154 Kilometern" berichtet Frank Scheuerpflug, verantwortlich für die Mapheus-Mission bei der Moraba, nach dem Flug.

Die Wissenschaftler und Ingenieure des Mapheus-Teams können nun bereits auf die Resultate und Erfahrungen von vier ergebnisreichen Flügen zurückblicken. „Mapheus ist ein hervorragendes Beispiel für hochaktuelle Materialforschung unter Schwerelosigkeit, die von der Effizienz und Flexibilität der Forschungsraketen profitiert“, betont Projektleiter Martin Siegl vom DLR-Institut für Raumfahrtsysteme. Das Mapheus-Programm wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

DLR / OD