Satelliten-Flotte spürt Treibhausgase auf

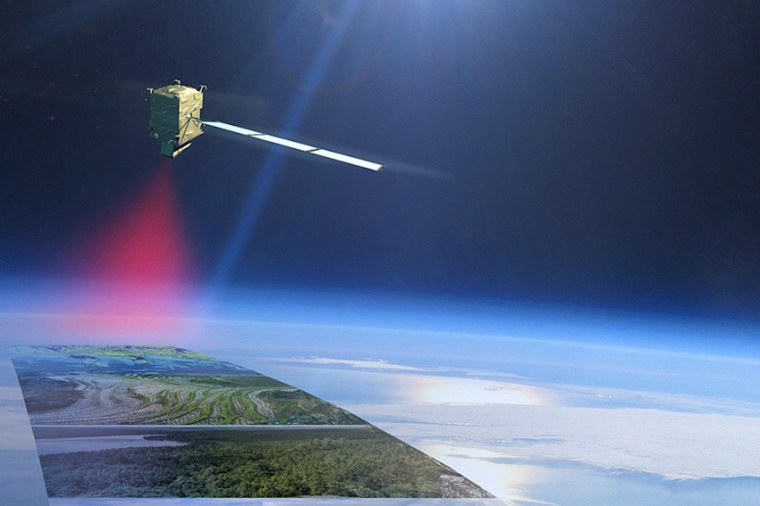

Mehrere CO2M-Satelliten sollen ab 2025 in die Umlaufbahn gebracht werden.

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat den Bau eines neuen Treibhausgas-Satelliten beschlossen und dafür entsprechende Mittel freigegeben. Forschungen der Universität Bremen sind dafür entscheidend gewesen. Der neue Satellit basiert auf dem CarbonSat-Konzept des Instituts für Umweltphysik IUP. Seit über zehn Jahren forschen Wissenschaftler des IUP an Konzepten zur verbesserten, durch Flugzeuge und Satelliten gestützten Überwachung von Treibhausgasemissionen.

Das vom Institut für Umweltphysik entwickelte CarbonSat-Satellitenkonzept basiert auf der Aufnahme räumlich hochaufgelöster Bilder der Treibhausgase CO2 und Methan. Mittels dieser Bilder können unter anderem die Abgasfahnen lokalisierter starker CO2-Quellen wie Kraftwerke, Industrieanlagen und Städte sichtbar gemacht und daraus deren Emissionen bestimmt werden.

Auf der ESA-Ministerratskonferenz wurde jüngst beschlossen, die Mittel für den Bau des Treibhausgas-Satelliten CO2M im Rahmen des europäischen Copernicus-Programms bereitzustellen. Geplant ist eine Konstellation von mehreren CO2M-Satelliten, die ab 2025 in die Umlaufbahn gebracht werden sollen. „Die Entscheidung der ESA-Ministerratskonferenz, die Mittel für CO2M bereitzustellen, bestätigt uns als Forschende am IUP“, freut sich Heinrich Bovensmann, der von 2010 bis 2015 wissenschaftlicher Leiter von CarbonSat war. „Wir werden weiter an innovativen Fernerkundungsmethoden forschen, die nicht nur wissenschaftlich, sondern auch umweltpolitisch von hoher Relevanz sind.“ Für sechs neue Copernicus Missionen inklusive CO2M haben die ESA-Mitgliedsländer 1.8 Milliarden Euro bereitgestellt.

Nach der Fertigstellung des CO2M-Systems wird Europa über eine einzigartige und unabhängige wissenschafts- und politikrelevante Informationsquelle verfügen. Die Bremer Wissenschaftler engagieren sich weiterhin beim Aufbau des Systems, so beispielsweise mit der Entwicklung von innovativen Datenanalysemethoden und flugzeuggestützten Treibhausgasmessungen. „Es gibt weltweit ein großes Interesse an entsprechenden Informationen. Bisher konnte ich auf diesbezügliche Anfragen immer nur antworten, dass derzeitigen Satelliten nur sehr eingeschränkt Informationen über CO2-Emissionsquellen liefern. Das wird sich zukünftig ändern,“ sagt Michael Buchwitz vom IUP.

Das CO2M-Konzept basiert letztlich auf den Erkenntnissen des ebenfalls in Bremen unter der wissenschaftlichen Leitung von John P. Burrows entwickelten Satellitensensors SCIAMACHY. Das von Bovensmann und Kollegen vorangetriebene CarbonSat-Messkonzept wurde vor zehn Jahren mit Mitteln der Bremer Wirtschaftsförderung, der Universität Bremen und des DLR gefördert.

U. Bremen / JOL