Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Seit Jahrhunderten ist sich die Physik sicher: Neben der Temperatur sorgen Druck und Reibung dafür, dass Eis an gleitenden Oberflächen schmilzt. Dass die Fachwelt damit einhellig daneben liegt, fand nun ein Forschungsteam um Martin Müser, Professor für Materialsimulation an der Universität des Saarlandes, heraus. Wie sie in Computersimulationen zeigen konnten, gibt es an Oberflächen unterschiedlich orientierte Moleküle, die für Unordnung zwischen den Eiskristallen sorgen.

Reibung + Druck = schmelzendes Eis. So haben es Schülerinnen und Schüler rund um den Globus seit über hundert Jahren gelernt. Aber sie haben etwas Falsches gelernt. Tritt man morgens aus der Haustür auf den vereisten Bürgersteig, rutscht man nicht aus, weil der Druck der Schuhsohlen – und des darüber befindlichen Gewichts – oder ihre Temperatur von über null Grad Celsius das Eis schmelzen lässt. Schuld daran sind viel mehr die Dipole der Eismoleküle, die mit den Dipolen der Schuhsohle wechselwirken.

Diese Erkenntnis von Martin Müser und seinen Kollegen Achraf Atila und Sergey Sukhomlinov verwirft nichts weniger als das Paradigma, das James Thompson, der Bruder von Lord Kelvin, vor knapp zwei Jahrhunderten prägte, nämlich, dass, neben einer Temperatur von über null Grad Celsius, auch Druck und Reibung Eis zum Schmelzen bringen.

„Das stimmt beides nicht, weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis“, erklärt der Physiker, der in seiner jüngsten Arbeit mit seinen Kollegen darlegt, welche Rolle die Dipole bei der Entstehung der dünnen Flüssigkeitsschicht spielen, dank derer wir uns dann beispielsweise im Winter auf die Nase legen.

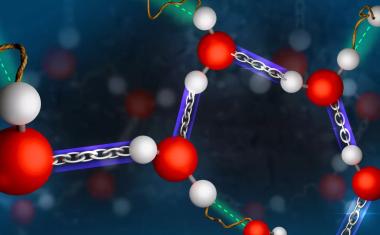

Das Wassermolekül bildet unter null Grad Celsius eine regelmäßige, geordnete Kristallstruktur. Tritt nun ein Schuh auf dieses wohlgeordnete Konstrukt, sorgt nicht dessen Druck oder dessen Reibung dafür, dass die oberste Molekülschicht durcheinandergerät, sondern die unterschiedlich geladenen Dipole dieser Moleküle, die in bestimmten Richtungen zeigen. War deren Welt bis zum Erscheinen der Schuhsohle in harmonischer Ordnung, gerät sie schlagartig in Unordnung. „Denn in drei statt zwei Dimensionen gibt es immer eine so genannte ‘frustrierte Wechselwirkung’“, erklärt Martin Müser.

„Wenn dann ein Dipol des anderen Körpers, also der Schuhsohle, gerade die richtige Orientierung aufweist, sagt der dazu passende Dipol des Eises ‚Hey, da gehe ich mit!‘“, umschreibt es Martin Müser. Auf mikroskopischer Ebene verliert das kristalline Wasser also seine geordnete Struktur an der Grenzfläche von Eis und Schuhsohle und wird ungeordnet, also amorph und letztlich flüssig.

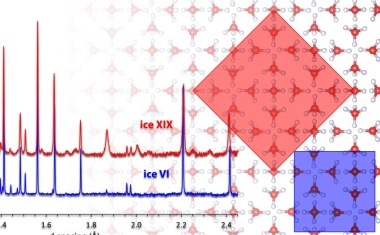

Neben dieser Erkenntnis, die rund zweihundert Jahre altes Wissen beiseite fegt, räumt die in der Fachwelt viel beachtete Arbeit von Martin Müser und seinen Kollegen noch mit einer weiteren irrigen Annahme auf. „Bisher gingen wir auch davon aus, dass man unter -40 Grad Celsius beispielsweise nicht mehr Ski fahren kann, weil sich dann schlicht kein dünner Flüssigkeitsfilm mehr unter den Skiern bildet, da es zu kalt ist. Auch das ist falsch“, erklärt der Materialphysiker.

Die anziehende Wirkung der Dipole funktioniert auch bei solchen tiefen Temperaturen noch tadellos. „Selbst nahe des absoluten Nullpunkts entsteht noch ein flüssiger Film an der Grenzfläche von Eis und Ski“, führt Müser aus. Dieser Film ist aber bei sehr niedrigen Temperaturen noch zähflüssiger als Honig, auf dem sich bekanntlich schlecht Ski fahren lässt. Diesen Film kann man kaum mehr als das wahrnehmen, was wir als Wasser bezeichnen würden. [UdS / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

A. Atila, S.V. Sukhomlinov & M.H. Müser, Cold Self-Lubrication of Sliding Ice, Phys. Rev. Lett. 135, 066204, 7. August 2025; DOI: 10.1103/1plj-7p4z - Material Simulation Group (Martin Müser), Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Anbieter

Universität des SaarlandesCampus

66123 Saarbrücken

Deutschland

Meist gelesen

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Das Beste aus zwei Welten: hybride Exzitonen

Forschende entdecken neuartigen Quantenzustand an Grenzfläche zwischen zweidimensionalem und organischem Halbleiter.

Chrom-Sulfid-Bromid bietet Ansätze für neuartige Speicherelemente

Forschende des Labors für Magneto-Optik in Darmstadt beeinflussen die Magnetisierung einzelner atomar dünner Schichten.

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.

Teleportation zwischen zwei Quantenpunkten gelungen

Quanten-Wifi: Polarisationszustand eines einzelnen Photons per Freiraumverbindung zwischen zwei Universitätsgebäuden auf ein anderes übertragen.