„Wir haben uns bereits in gefährliches Terrain bewegt“

Der 6. IPCC-Report fasst die entscheidenden Fakten zum Klimawandel zusammen. Leitautorin Veronika Eyring erläutert die Situation in „Physik in unserer Zeit“.

Was sind aus Ihrer Perspektive die wichtigsten Neuerungen am sechsten IPCC-Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe I?

Eyring: Wir haben in einem Autorenteam von mehr als 230 Forscherinnen und Forschern aus 65 Ländern zusammengearbeitet. Der Bericht fasst den aktuellen wissenschaftlichen Stand zusammen und baut auf den Fortschritten der vergangenen Jahre auf. Davon gab es einige. Wir haben eine verbesserte Datengrundlage zur historischen Entwicklung des Klimas, die klar zeigt, dass sich der Klimawandel bereits jetzt auf alle Regionen der Erde in vielfältiger Weise auswirkt. Durch verbesserte Klimamodelle, einem verbesserten Verständnis des Klimasystems und neuen Methoden können wir auch robustere Vorhersagen zur Erwärmung im 21. Jahrhundert unter bestimmten Emissionsszenarien liefern, sowohl global als auch für unterschiedliche Regionen der Erde.

Welche Kernaussagen folgen daraus?

Es ist eindeutig: Der Mensch hat das Klima erwärmt. Darauf weist der IPCC schon seit den 1990er-Jahren hin. Die Beweislinien hierfür sind aber über die Zeit immer stärker geworden. Wir sind jetzt bei einer Erwärmung von 1,1 °C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, dem Mittel der Periode 1850 und 1900, angekommen, wenn man als Referenzwert die letzte Dekade nimmt. Die Erwärmung geht seit 1970 immer schneller voran, und die Erwärmungsraten sind beispiellos seit mehr als 2000 Jahren. Zudem war jedes der vergangenen vier Jahrzehnte wiederum wärmer als jedes der vorangegangenen Jahrzehnte seit 1850. Dies zeigt klar die Dringlichkeit zum Handeln auf.

Was sind die globalen Trends?

Wir sehen anhand der Beobachtungsdaten, dass die Klimaveränderungen den gesamten Erdball umfassen und schnell sind. Diese Veränderungen finden in der Atmosphäre, in den Ozeanen, an Land und in den Eisgebieten statt, mit Geschwindigkeiten, die alle Daten aus den letzten Jahrtausenden übertreffen. Wir können jetzt viel mehr Veränderungen auf regionaler und globaler Ebene auf den menschlichen Einfluss zurückführen. Viel hat sich auch in der sogenannten Attribuierung von Wetter- und Klimaextremen getan, der Zuordnung von Extremereignissen zu bestimmten Treibern. Wir haben stärkere Belege, dass Wetter- und Klimaextreme wie Hitzewellen, Starkregen und Dürren auf den vom Menschen gemachten Klimawandel zurückführen sind und dass sie mit zunehmender Erwärmung häufiger und heftiger werden.

Wie kann man feststellen, dass die Erwärmung und andere Phänomene vom Menschen verursacht sind?

Zunächst wird ein Trend, etwa die Erwärmung, beobachtet. Anschließend verwenden wir Klimamodelle, um den Trend einzelnen Antrieben zuzuordnen. Dazu lassen wir die Klimamodelle einmal mit natürlichen Antrieben laufen, das sind im Wesentlichen Sonne und vulkanische Aktivitäten. Dann machen wir das noch einmal, aber mit dem zusätzlichen Antrieb durch menschliche Aktivitäten, wie dem Anstieg in den Treibhausgaskonzentrationen seit 1850. Man kann ganz klar sagen: Der tatsächlich beobachtete Anstieg der Oberflächentemperatur ist ausschließlich in den Simulationen mit menschengemachten Antrieben zu sehen! Neu im Bericht ist zudem die Analyse von einzelnen Extremereignissen hinsichtlich der Antriebe. Um diese zu untersuchen, braucht man Hunderte von Simulationen verschiedener Wetterlagen in sogenannten Modellensembles. Allgemein gilt dabei, je größer die geografische Ausbreitung des Ereignisses ist, desto vertrauenswürdiger sind die Simulationen.

Was war für Sie eine der größten Überraschungen im neuen Bericht?

Aus meiner Sicht ist dazu ein ganz wichtiger Punkt, dass wir zum ersten Mal die Unsicherheit in der sogenannten Klimasensitivität einschränken konnten. Diese gibt an, wie sich die global gemittelte Oberflächentemperatur bei einer Verdopplung der atmosphärischen CO2-Konzentration verändert. Diese Bandbreite war seit 1979 immer gleichgeblieben und lag zwischen 1,5 und 4,5 °C, ein sehr großer Unsicherheitsbereich. Durch ein verbessertes Verständnis von Klima-Rückkopplungsprozessen, instrumentellen Aufzeichnungen und vergangenen Klimazuständen konnten wir diese Bandbreite zum ersten Mal einschränken, und zwar auf 2,5 bis 4 °C.

Wie verlässlich sind die Klimavorhersagen heute?

Klimamodellsimulationen wurden von mehr als 50 Modellierungsgruppen weltweit durchgeführt und im Rahmen des „Coupled Model Intercomparison Projects Phase 6“, CMIP6, des Weltklimaforschungsprogramms koordiniert. Die Datenprodukte von CMIP6 stellen neben Beobachtungsdaten eine wichtige Quelle für Klimainformationen im IPCC-Bericht dar. Klimamodelle sind auf naturwissenschaftlichen Grundlagen basierende Computerprogramme, die das physikalische Klimasystem der Erde simulieren. Erdsystemmodelle berücksichtigen zusätzlich zum Klima chemische und biologische Prozesse. Um die Qualität der Modelle zu bewerten, werden die historischen Simulationen mit Beobachtungsdaten verglichen. Wir konnten zeigen, dass sich die simulierten klimatologischen Mittel für viele großskalige Klimavariablen gegenüber vorherigen Modellgenerationen verbessert haben. Wir konnten außerdem die im Bericht neu abgeschätzte reduzierte Bandbreite der Klimasensitivität zusammen mit der Evaluierung der Klimamodelle – also ihrer Fähigkeit, die Vergangenheit zu reproduzieren – kombinieren und robustere Vorhersagen der Klimaerwärmung liefern. Das ist ein wesentlicher Fortschritt im aktuellen Bericht.

Wo stehen wir heute im Vergleich zu dem im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziel, die Erderwärmung auf möglichst unter 2 °C zu begrenzen?

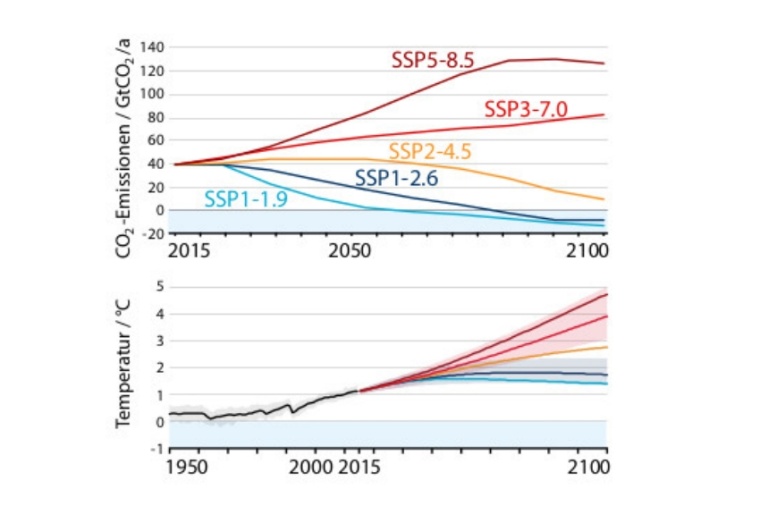

Der Bericht betrachtet fünf Emissionsszenarien (Abbildung 1 oben). In allen diesen fünf Szenarien überschreitet die globale Erwärmung 1,5 °C in den nächsten zwanzig Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 %. Im niedrigsten Szenario, in dem die CO2-Emissionen sofort sinken und bis 2050 netto null erreichen und danach negativ sind, wird diese Marke aber nur leicht überschritten und am Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung um 1,4 °C vorhergesagt, im höchsten Szenario dagegen weit über 4 °C (Abbildung 1 unten).

Wie stark steigt das Risiko von extremen Wetterereignissen?

Eine wichtige Erkenntnis der weiter entwickelten Klimamodelle ist es, dass wir regionale Effekte immer besser verstehen und voraussagen können. Der Klimawandel wirkt sich bereits jetzt auf alle Regionen der Erde in vielfältiger Weise aus. Die Veränderungen, die wir erleben, werden mit weiterer Erwärmung zunehmen. Wir haben stärkere Belege, dass Wetter- und Klimaextreme wie Hitzewellen, Starkregen, tropische Wirbelstürme und Dürren auf menschengemachte Treibhausgasemissionen zurückführen sind und dass sie mit zunehmender Erwärmung häufiger und heftiger werden. Die derzeitige Häufung von schadensreichen Extremereignissen zeigt, dass wir uns bereits in gefährliches Terrain bewegt haben. Nur eine rasche und schnelle Reduzierung der Treibhausgasemissionen global kann noch deutlich schlimmere Entwicklungen verhindern. Wenn wir eine Erwärmung über 1,5 Grad vermeiden wollen, ist die Menge an CO2, die wir noch ausstoßen können, sehr begrenzt.

Was ist ihr persönliches Fazit?

Der Weltklimarat hat den Realitätscheck geliefert, was die globale Erwärmung und den Klimawandel angeht. Das Klima erwärmt sich so schnell wie seit Jahrtausenden nicht mehr – die Änderungen sind beispiellos. Ich persönlich wünsche mir, dass der Bericht, der die physikalischen Grundlagen des Klimawandels und die Dringlichkeit des Handelns erneut klar dargelegt hat, nun zu den entsprechenden sofortigen und nachhaltigen Maßnahmen führt.

Interview: Dirk Eidemüller und Roland Wengenmayr