Bewegte Karriere, expandierender Kosmos

Vor 100 Jahren starb der russische Mathematiker Alexander Friedmann, der erstmals zeitabhängige Lösungen für Einsteins Feldgleichungen fand.

Anne Hardy

Anfang der 1920er-Jahre beschäftigte sich ein begabter russischer Mathematiker mit der Allgemeinen Relativitätstheorie. Er fand zeitabhängige Lösungen der Feldgleichungen, die Einsteins statisches Universum infrage stellten. Alexander Alexandrowitsch Friedmann erlebte die Bestätigung seiner Lösungen durch Edwin Hubbles Beobachtungen nicht mehr. Er starb vor hundert Jahren im Alter von nur 37 Jahren.

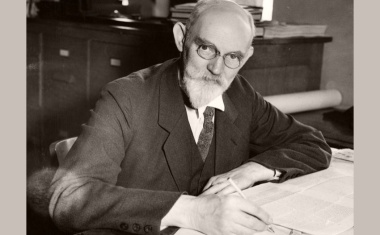

Als Alexander Friedmann seine beiden bahnbrechenden Arbeiten 1922 und 1924 in der Zeitschrift für Physik veröffentlichte, hatte er bereits ein bewegtes Leben hinter sich. Er wurde am 17. Juni 1888 in St. Petersburg geboren. Sein Vater war ein angesehener Petersburger Komponist und Balletttänzer, seine Mutter Pianistin. Die Eltern ließen sich scheiden als er neun Jahre alt war. Fortan lebte er bei seinem Vater. Schon während seiner Schulzeit verfasste er mit seinem Freund Jakob Tamarkin eine Arbeit über Bernoulli-Zahlen, die er an David Hilbert in Göttingen schickte. Auf dessen Fürsprache erschien sie 1906 in den Mathematischen Annalen. Zu dieser Zeit organisierten die beiden Freunde auch Streiks, um gegen die Repressionen der Regierung gegen die Schulen zu protestieren.

Von 1906 bis 1910 studierte Friedmann an der Petersburger Universität Mathematik und Physik. Über seinen Lehrer Wladimir Steklow lernte er auch den österreichischen Physiker Paul Ehrenfest kennen, der seit 1906 in St. Petersburg arbeitete. Gemeinsam mit seinem Schulfreund Tamarkin besuchter er Ehrenfests Seminar über moderne Physik, in dem über Quantentheorie, Relativitätstheorie und statistische Mechanik diskutiert wurde. Friedmann gehörte auch zu einem studentischen Arbeitskreis mit den später bekannten Mathematikern Abram Besikowitsch und Wladimir Smirnow.

Tragischerweise verlor Friedmann während des Studiums seinen Vater. Da er nun mittellos war, musste er sich mit Privatunterricht und Korrekturlesen über Wasser halten. Nach dem Diplom nahm er einen Lehrauftrag am Bergbauinstitut und Eisenbahninstitut an, um während der Promotion einen Verdienst zu haben. 1911, noch vor Abschluss der Promotion 1913, hatte er Ekaterina Dorofeeva geheiratet.

Kurioserweise gab es am Eisenbahninstitut auch eine Abteilung für Aeronautik. Diese weckte Friedmanns Interesse für die Luftfahrt. Begeistert schrieb 1911 einen Übersichtsartikel zu deren aktuellem Stand. Nach seiner Disputation 1913 – die Arbeit stellte er kriegsbedingt erst 1922 fertig – arbeitete er am Aerologischen Observatorium in Pawlowsk bei St. Petersburg, wo er wiederum ein neues Gebiet entdeckte: die Meteorologie. Um seine Kenntnisse zu vertiefen, ging er 1914 nach Leipzig und studierte bei dem norwegischen Physiker und Meteorologen Vilhelm Bjerknes. Dieser war ein Experte auf dem neuen Gebiet der Wettervorhersagen. Friedmann veröffentlichte während seiner Leipziger Zeit eine Arbeit über die Existenz eines Inversionspunkts der Temperatur in der Stratosphäre.

Am Leipziger meteorologischen Institut stand das Jahr 1914 im Zeichen der erwarteten Sonnenfinsternis am 21. August. Diese sollte auch mit Luftschiffen beobachtet werden. Wenige Tage vor dem großen Ereignis brach jedoch der Erste Weltkrieg aus und Friedmann reiste eilig ab. Er meldete sich freiwillig zur Luftwaffe. Als Bomberpilot begann er bald, Tabellen für die optimale Flugbahn der Bomben aufzustellen. Für seine Tapferkeit bei der Bombardierung der polnischen Stadt Przemysl wurde er mit dem Georgs-Orden ausgezeichnet. 1915, nach dem Rückzug der österreichischen Truppen, wurde er nach Kiew abkommandiert. Dort unterrichtete er Piloten, richtete einen Wetterdienst ein und verfasste ein Lehrbuch zur Flugnavigation. Ebenso nutzte er die Zeit, seine akademische Karriere voranzutreiben, indem er Vorlesungen an der Universität Kiew hielt und der physikalisch-mathematischen Gesellschaft beitrat.

Als die Fabrik für Flugzeuginstrumente, für die er bereits in Kiew gearbeitet hatte, 1917 nach Moskau verlegt wurde, sollte Friedmann die Leitung übernehmen. Aber durch ihre Schließung nach der Oktoberrevolution musste sich Friedmann nach einer neuen Stelle umsehen. An seinen Doktorvater Steklow schrieb er: „Ich bin sehr deprimiert; oft bereue ich es bitterlich, am Krieg teilgenommen zu haben; es scheint, dass ich erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte, aber was nützt mir das alles jetzt?“ Auch die Gesundheit des 29-Jährigen war angegriffen: Während des Krieges hatte der Herzprobleme entwickelt.

1918 nahm er eine außerordentliche Professur an der Universität Perm an, 1150 Kilometer Luftlinie nordöstlich von Moskau. Tatkräftig gründete er ein Institut für Mechanik und eine physikalisch-mathematische Gesellschaft. Aber auch hier war er nicht lange sicher, denn im Dezember 1918 erreichten die Wirren des Bürgerkriegs die Stadt und die Universität sollte evakuiert werden. Friedmann verharrte wie viele seiner Kollegen in Perm, doch nachdem die Weiße Armee, die sich gegen die Bolschewiki formiert hatte, im August 1919 der anrückenden Roten Armee wich, kam der universitäre Betrieb endgültig zum Erliegen.

Während der Bürgerkrieg im Frühjahr 1920 noch tobte, ging Friedmann zurück in seine Heimatstadt, die nun Petrograd hieß. Auch hier übernahm er mehrere Funktionen: Er unterrichtete zunächst Mathematik und Mechanik an der Universität, wurde Professor an der Fakultät für Physik und Mathematik des Polytechnischen Instituts, arbeitete in der Abteilung für angewandte Luftfahrt am Eisenbahninstitut, war an der Marineakademie tätig und forschte bei der Atomkommission am Optischen Institut. Nebenbei fand er Zeit, seine Doktorarbeit über die Hydrodynamik kompressibler Flüssigkeiten und Wirbelbewegung zu Ende zu schreiben und 1922 einzureichen.

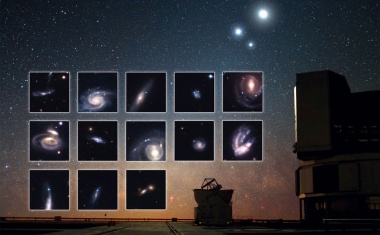

In dieser arbeitsreichen Zeit hörte Friedmann eine Vorlesungsreihe zur Allgemeinen Relativitätstheorie. Es lockte ihn, eine allgemeine Lösung dieser Gleichungen zu finden. So entstanden seine zeitabhängigen Lösungen der Einsteinschen Feldgleichungen, publiziert 1922 und 1924 in der Zeitschrift für Physik. Demnach gab es drei Möglichkeiten: Das Universum dehnte sich aus oder zog sich zusammen oder pulsierte. In jedem Fall aber war das Universum nicht statisch, wie Einstein angenommen hatte.

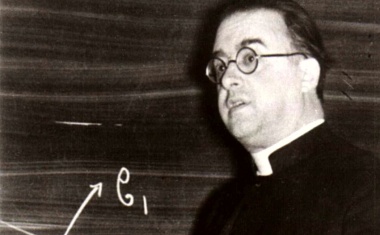

Die Annahme Einsteins, Friedmann habe sich verrechnet, widerlegte dieser. Friedmanns Brief erreichte Einstein aber erst nach dessen Rückkehr von einer Japanreise. Obwohl Einstein ihm schließlich recht gab, fanden Friedmanns Arbeiten erst nach seinem Tod Anerkennung. 1927 postulierte der belgische Physiker und Jesuitenpater Georges Lemaître erstmals eine Theorie eines expandierenden Universums – zwei Jahre vor Edwin Hubble. Lemaître war es auch, der 1931 die Urknalltheorie aufstellte.

Alexander Friedmann fand in dieser intensiven Schaffensphase auch privates Glück. Nachdem seine erste Ehe zerbrochen war, heiratete er 1923 Natalia Malinina. Obwohl beide nicht gläubig waren, ließen sie sich griechisch-orthodox trauen, „um den Bund zu stärken“, wie Alexander zu seiner Braut sagte. Im Sommer 1923 besuchte er Kollegen in Berlin, Hamburg, Potsdam und Göttingen. In Göttingen diskutierte er mit Ludwig Prandtl über Aerodynamik und mit David Hilbert über Relativitätstheorie. Im folgenden Jahr, 1924 reiste Friedmann zum Ersten Internationalen Kongress für angewandte Mathematik nach Delft. Er schrieb nach Hause: „Courant aus Göttingen interessierte sich für die Arbeit von Tamarkin… Blumenthal, Kármán und Levi-Civita interessierten sich für die Arbeit von mir und meinen Kollegen.“

1925 stellte er für die Sowjetunion einen Rekord in der Luftfahrt auf: Bei einer Ballonfahrt zu meteorologischen Zwecken erreichte er eine Höhe von 7400 Metern. Er gelangte in diesem Jahr auch auf den Gipfel seiner akademischen Karriere, als er die Leitung des Pawlowsker Observatoriums in Leningrad – der neue Name seiner Heimatstadt – übernahm. Vor seinem Amtsantritt wollte er noch die Flitterwochen mit einer Reise auf die Krim nachholen. Bei der Rückkehr erkrankte er an Typhus, vermutlich weil er auf dem Bahnsteig eine ungewaschene Birne gegessen hatte. Er starb am 16. September 1925 und hinterließ seine schwangere Frau.

Zu Friedmanns Schülern gehörten bedeutende Physiker wie George Gamow und Wladimir Fock. Seine Biographen brachten Friedmanns Lebenswerk folgendermaßen auf den Punkt: „As Copernicus made the Earth go round the Sun, so Friedmann made the Universe expand.“

Korrektur (30.9.2025: 1925 stellte er für die Sowjetunion einen Rekord in der Luftfahrt auf: ...)

Quellen und weitere Informationen

- Alexander Alexandrowitch Friedman, in: MacTutor History of Mathematics Archive (University of St. Andrews)

- D. Hoffmann, Friedmann, Alexander Alexandrowitch, in: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd. 2, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2004, S. 55

- E. A. Troop, Y. A. Frenkel und A. D. Chernin, Alexander A. Friedmann: The Man who Made the Universe Expand, Cambridge University Press, Cambridge 1993

- D. Giulini und N. Straumann, Kosmologie: Das Rätsel der kosmischen Vakuumenergiedichte und die beschleunigte Expansion des Universums. Physikalische Blätter, November 2000, S. 41 PDF

- Physik Journal Dossier: Kosmologie

AP