Szintillierender Signalsucher

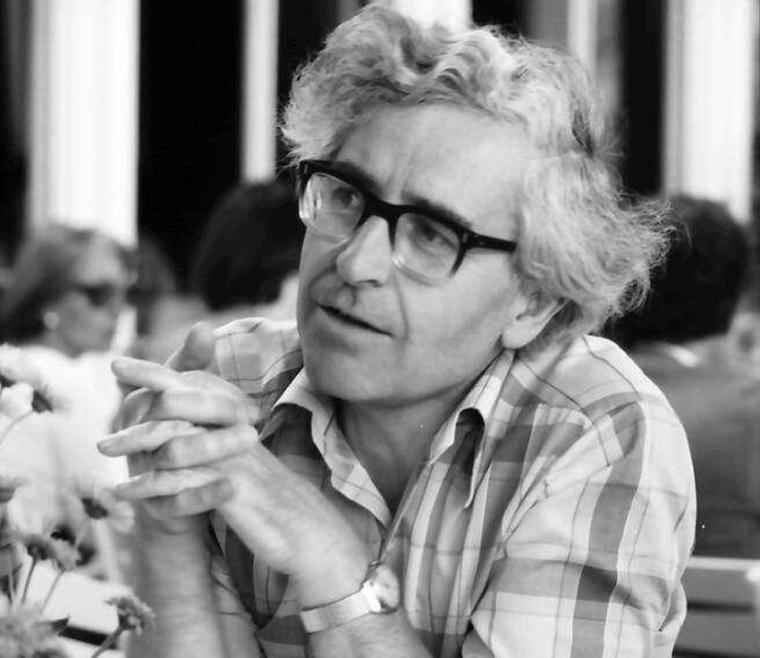

Vor 100 Jahren wurde der britische Physik-Nobelpreisträger Antony Hewish geboren.

Anne Hardy

„Als ich im Mondlicht nach Hause radelte, wurde mir klar, dass ich der einzige Mensch auf der Erde bin, der um den ionosphärischen Wind weiß“, erinnert sich der Astrophysiker Antony Hewish an einen seiner glücklichsten Momente als Doktorand im Cambridge. In den 1950er-Jahren waren die ersten beiden Sterne entdeckt worden, die Radiowellen emittieren, und Hewish nutzte ihr „Blinken“, um die Ionosphäre zu erforschen. Auf der Suche nach weiteren Szintillationen von Radiowellen baute er zehn Jahre später ein gewaltiges Radioteleskop in der Nähe von Cambridge. Seine Doktorandin Jocelyn Bell entdeckte 1967 in den Signalen einen „Dreckeffekt“, der von einer bisher unbekannten Quelle herrührte – den Pulsaren.

Antony Hewish, geboren am 11. Mai 1924 in Fowey, Cornwall, wuchs an der Atlantik-Küste in Newquay auf. Er liebte das Meer und Schiffe und wurde während seiner ersten Semester in Cambridge ein begeisterter Ruderer. Im Kriegsjahr 1942 suchte England dringend Nachwuchs in der Physik und Elektronik. Hewishs Studienleistungen waren jedoch nur mäßig, weil er seine Nachmittage lieber auf dem Fluss als im Labor verbrachte. Er wurde daher zum zivilen Kriegsdienst am „Telecommunications Research Establishment“ in Malvern eingezogen. Dort arbeitete er mit dem Astrophysiker Martin Ryle an Radar-Abwehrmaßnahmen.

Während des Krieges wurde mit Hochdruck an Radar-Technologie gearbeitet und Entwicklungen wurden sobald als möglich von der Royal Air Force angewendet. Die britischen Flugzeuge sandten Störsignale aus, damit sie von den deutschen Nachtabfangjägern nicht zu orten waren. Hewish war damit beauftragt, den Piloten die neue Technik zu erklären, und lernte viel über den praktischen Wert seiner Arbeit. Als er 1946 nach Cambridge zurückkehrte, war er hoch motiviert und schnitt zwei Jahre später bei den Prüfungen als Bester ab. So entschied er sich, in die Forschung zu gehen.

Jack Ratcliffe, der Leiter der Radiophysik am Cavendish Laboratory, habe ihm damals gesagt: „Es passieren merkwürdige Dinge: Aus dem Himmel erreichen uns Radiowellen. Warum schaust Du Dir das nicht mit Martin Ryle an?“, erinnert er sich in einem Interview für Web of Stories. Ryle hatte 1948 Cassiopeia A als eine der ersten Radioquellen außerhalb der Sonne entdeckt. In der Gruppe von Ryle half Hewish neben seiner eigenen Forschung beim Aufbau eines neuen Radioteleskops. Das bedeutete, auf Antennen zu klettern, Elektronik zu installieren und zum Laufen zu bringen.

Während seiner Doktorarbeit entwickelte Tony Hewish eine Theorie, mit der er die Szintillation (das „Blinken“) von Radioquellen als Folge ihrer Streuung in der Ionosphäre erklärte. Ratcliffe schlug die Arbeit zur Publikation in den „Proceedings of the Royal Academy of Sciences“ vor. Um seine Theorie zu überprüfen, baute Hewish ein Radio-Interferometer mit zwei Antennen. Damit gelangen ihm die ersten Messungen zur Ausdehnung, Höhe und Geschwindigkeit der Plasma-Wolken in der Ionosphäre. Die Aufzeichnung des Datenschreibers aus jener Mondnacht verwahrte er bis ins hohe Alter in seiner Schreibtischschublade.

Nach der Promotion 1952 wurde Hewish Forschungsstipendiat am Gonville and Caius College und wechselte 1961 als Studiendirektor für Physik an das Churchill College. Seine Entscheidung, in Cambridge zu bleiben, hatte auch private Gründe: 1950 hatte er seine Studienfreundin Marjory Richards geheiratet, mit der er zwei Kinder hatte.

Ab 1964 entwickelte Hewish die ersten bodengestützten Methoden zur Messung des Sonnenwindes, die später in den USA, Japan und Indien für Langzeitbeobachtungen eingesetzt wurden. Er zeigte auch, wie die Szintillationen von Radioquellen, die am interplanetaren Sonnenwind gestreut werden, dazu dienen können, in der Radioastronomie eine sehr hohe Winkelauflösung zu erzielen. Daraus entwickelte sich die Idee, am Mullard Radio Astronomy Observatory ein hochauflösendes Radioteleskop zu bauen, mit dem er Quasare, die aktiven Radioquellen von Galaxien, finden konnte. Er konzipierte ein Antennen-Array aus 1000 Masten und 2048 Kupfer-Dipolen, die auf einer Fläche von 1,8 Hektar verteilt waren. Für damalige Verhältnisse war das „Interplanetary Scintillation Array“ eine Konstruktion von ungeheurem Ausmaß. 1965 erhielt er die Mittel und im Juli 1967 begann seine Doktorandin Jocelyn Bell, die von Anfang an beim Bau des Radioteleskops mitgewirkt hatte, mit der Himmelsdurchmusterung. Bell war auch dafür verantwortlich, die täglich entstehenden 30 Meter langen Ausdrucke des Datenschreibers händisch auszuwerten. Hewish hatte sich gegen eine computergestützte Auswertung entschieden, weil sie das Verhalten des Radioteleskops erst kennenlernen wollten.

Einen Monat später, am 6. August, entdeckte Bell gepulste Signale, die sonst vielleicht übersehen worden wären. Ihrer Sorgfalt ist es zu verdanken, dass sie den vermeintlichen „Dreckeffekt“ nicht ignorierte. Hewish dachte zunächst an einen flackernden Stern, weil die Signale nur nachts auftauchten. Aber in dieser Position war ein solcher Stern im Sternbild Vulpecula (Füchschen) nicht bekannt. Weil das Signal zeitweise verschwand, vermutete er eine Interferenz mit irdischen Quellen. Dagegen sprach aber, dass die Signale im Rhythmus der Sternzeit (und nicht der Sonnenzeit) auftauchten.

Daraufhin beauftragte Hewish seine Doktorandin, das Papier schneller durch den Datenschreiber laufen zu lassen, um die zeitliche Auflösung des Signals zu erhöhen. Unglücklicherweise geschah dies in einer Phase, als das Signal verschwand. Hewish, der mitten im Semester mit Lehre und der Korrektur von Klausuren beschäftigt war, dachte nicht weiter daran, bis das Signal am 28. November wieder auftauchte. Es „blinkte“ mit einer Frequenz von 1,33 Sekunden und war präziser als jede irdische Uhr. Für einen Stern war diese Frequenz zu schnell.

Nun wurden andere Mitglieder der Arbeitsgruppe einbezogen: Paul Scott und Robin Collins beobachteten die besagten Pulsationen mit einem anderen Teleskop, wodurch instrumentelle Effekte auszuschließen waren. John Pilkington maß die Streuung des Signals und stellte fest, dass sich die Quelle weit außerhalb des Sonnensystems, aber innerhalb der Galaxie, befand. Die Entfernung der Quelle schätzte Hewish auf 200 Lichtjahre. Konnte es sein, dass die Signale von Außerirdischen stammten? Wenn dies der Fall wäre, müssten die Impulse Doppler-Verschiebungen aufweisen, während die „kleinen grünen Männchen“ auf ihrem Planeten ihre Sonne umkreisten. Hewish konnte dies nach drei Wochen intensiven Rechnens während der Weihnachtsferien ausschließen. Er muss erleichtert gewesen sein, dass er die Möglichkeit außerirdischer Signale streng geheim gehalten hatte – auch gegenüber den Kollegen in der Fakultät.

Jocelyn Bell durchkämmte währenddessen die mehrere 100 Meter langen Ausdrucke auf der Suche nach weiteren Signalen und fand bald eine zweite, später auch eine dritte und vierte Quelle. Hewish publizierte die Ergebnisse am 24. Februar 1968 in „Nature“ zusammen mit Bell, Pilkington, Scott und Collins. Zur Interpretation des Fundes schlug er vor, es könne sich um Neutronensterne oder weiße Zwerge handeln. Denn die Quelle konnte kaum größer sein als ein Planet wie die Erde, weil das Signal so scharf war. „Die Arbeit wurde zu einer ungeheuren Sensation in der Astronomie“, erinnert sich Wolfgang Priester, der damalige Direktor des Instituts fur Astrophysik und Extraterrestrische Forschung der Universitat Bonn, 1977.

Ein Jahr später konnte der Astrophysiker Thomas Gold aus Cambridge zeigen, dass es sich um rotierende Neutronensterne handelte. 1934 hatten Fritz Zwicky und Thomas Baade postuliert, dass Neutronensterne mit extrem hoher Dichte nach der Supernova-Explosion eines Sterns entstehen. Die Pulsare, wie sie genannt wurden, senden einen starken Strahl elektromagnetischer Wellen in entgegengesetzte Richtungen aus. Wegen der Rotation scheinen sie wie ein Leuchtturm zu blinken. Stephen Hawking rief Hewish kurz nach seiner Publikation an und sagte, er sei nun zuversichtlich, dass es auch Schwarze Löcher gebe.

Hewish erhielt 1971 eine Professur für Radio-Astronomie, die er bis zu seiner Emeritierung 1989 innehatte. 1974 wurde er zusammen mit Martin Ryle mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. In der Pressemitteilung des Nobel-Komitees hieß es, „für ihre bahnbrechenden Bemühungen […], Radiosendungen von den Sternen aufzufangen. Die von ihnen entwickelten und eingesetzten Radioteleskope haben unseren Blick auf das Universum erweitert, indem sie Informationen über die Sterne in bemerkenswertem Detail enthüllten“.

Thomas Gold und sein Kollege Fred Hoyle kritisierten, dass Bell, die spätere Dame Jocelyn Bell Burnell, leer ausging. Doch Hewish war zweifellos derjenige, der die Voraussetzungen für die Entdeckung geschaffen hatte. Er hatte die Szintillationstechnik erdacht, das Radio-Teleskop entworfen und eine Interpretation des Signals vorgeschlagen. Bell selbst hegte keinen Groll: „Ich glaube, es würde den Nobelpreis herabsetzen, wenn er an Forschungsstudenten verliehen würde, außer in sehr außergewöhnlichen Fällen, und ich glaube nicht, dass dies einer ist.“

Hewish wurde 1977 Ryles Nachfolger als Leiter der Radio-Astronomie in Cambridge und von 1982 bis 1988 auch Leiter des Mullard Radio Astronomy Observatory. Er setzte sich für die populärwissenschaftliche Vermittlung der Astronomie ein. Höhepunkte waren seine Weihnachtsvorlesung an der Royal Institution in London sowie die Freitagabend-Vorlesungen.

Antony Hewish starb am 13. September 2021 im Alter von 97 Jahren.

Weitere Infos

- Nobelpreis für Physik 1974: Antony Hewish

- Nachruf des Churchill College, Cambridge

- Michael Rowan-Robinson, Antony Hewish obituary, The Guardian, 3. Oktober 2021

- S. Jocelyn Bell Burnell, Little Green Men, White Dwarfs or Pulsars? (January 1979)

- Video: Interview mit Antony Hewish in Web of Stories

Weitere Beiträge

- Jörn Wilms, Besser als Atomuhren?, Physik Journal, Augist/September 2010, S. 20 PDF

- W. Priester, Astronomie und Öffentlichkeit, Physikalische Blätter 34, 397 (1978) PDF

- P. Mezger, Materie und Strahlung im interstellaren Raum, Physikalische Blätter 31, 548 (1975) PDF

- W. Kranzer, Physikalische Blätter 25, 266 (1969) PDF

AP