E-Autos laden während der Fahrt

Erlanger Ingenieure testen induktive Energieübertragung auf einer ein Kilometer langen Teststrecke auf der A6 in der Oberpfalz.

Auf der A6 zwischen Nürnberg und Amberg wurden Induktionsspulen in die Asphaltdecke eingebaut, und seit einigen Monaten werden Tests mit speziell ausgerüsteten Versuchsfahrzeugen durchgeführt. „Im Herbst werden wir eine offizielle Testfahrt mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen organisieren“, berichtet Florian Risch, Projektleiter am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS) an der Universität Erlangen-Nürnberg. Risch ist auch Abteilungsleiter des im April dieses Jahres eröffneten E|Road-Centers in Hallstadt. In diesem Technologiezentrum des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie und des FAPS werden kontaktlose Energieübertragungssysteme (IPT, Inductive Power Transfer) für statische Anwendungen, wie in Parkplätzen, semidynamische, wie in Taxiständen oder Bushaltestellen, sowie die dynamische induktive Energieübertragung auf Straßen erforscht. „Das Zentrum ist weltweit einzigartig“, so Risch, „denn hier werden erstmals flexible Produktionsumgebungen, Entwicklungslabore und Testsysteme unter einem Dach vereint.“

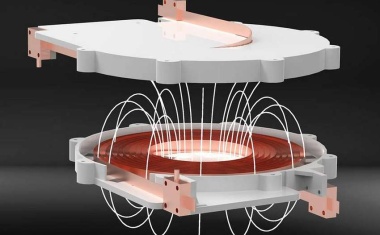

Jörg Franke, Leiter des FAPS, ist geistiger Vater des süddeutschen Projekts zur Elektrifizierung der Fernstraßen. Er begeistert sich für das Thema, seit er 2010 in Korea mit einem induktiv geladenen E-Bus fuhr. „Die Möglichkeit zur kontaktlosen Energieübertragung hat schon Nikola Telsa Ende des 19. Jahrhunderts eindrucksvoll vorgeführt“, erinnert der Erlanger Professor. „In rund fünfzehn Jahren wurde die induktive Energieübertragung mittels moderner Leistungselektronik und perfekt abgestimmter Schwingkreise optimiert.“ In die Straßendecke der Autobahn werden Induktionsspulen eingelassen. Sie erzeugen ein alternierendes Magnetfeld, das wiederum in Spulen im Unterboden der Testautos Spannung induziert, wenn sie darüberfahren. Auf diese Weise wird Energie von den Spulen der Straße auf das Auto übertragen. Die Spulen für die Teststrecke entwickelte und lieferte das Start-up Seamless Energy Technology aus Nürnberg, einer Ausgründung des FAPS. Mit dabei sind auch das israelische Unternehmen Electreon Wireless sowie das Straßenbauunternehmen Eurovia. Gestartet ist das Projekt 2022 – finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium.

Während der Fahrt auf der Autobahn wird der Ladezustand der Batterie mindestens durch eine Erhaltungsladung stabilisiert; abhängig von der verfügbaren Ladeleistung lässt sich der State-of-Charge (SoC) darüber hinaus sogar erhöhen. Dadurch steht für die abschließende Strecke bis zum Ziel ausreichend Energie für den rein elektrischen Fahrbetrieb zur Verfügung. „Es ist also nicht nötig, das komplette Straßensystem Deutschlands zu elektrifizieren, die Haupt-Verkehrsachsen reichen“, erklärt Franke. Auch in einer relativ kurzen Zeitspanne ließe sich das Ganze umsetzen, denn „die Asphaltdecken müssen ohnehin alle zehn Jahre erneuert werden.“ Bei dieser Gelegenheit ließen sich die Induktionsspulen gleich mit einbauen.

Die effiziente Energieversorgung könnte nicht nur der schwächelnden E-Mobilität Aufschwung verleihen, sondern auch dem autonomen Fahren. „In China und den USA verkehren bereits größere Flotten autonomer Robotaxis und Shuttle-Systeme im Regelbetrieb und erzielen durch optimierte Zeit- und Ressourcennutzung signifikante Produktivitätsgewinne“, berichtet Risch. „In Europa besteht hier weiterhin ein erheblicher Nachholbedarf, nicht zuletzt angesichts des wachsenden Fachkräftemangels. Und mit Blick in die Zukunft ist es naheliegend, dass autonom fahrende E-Fahrzeuge ihre Energieversorgung selbstständig organisieren, ohne dass ein Mensch sie manuell an eine Ladestation anstecken muss.“ Auch fahrerlose Transportfahrzeuge in der Industrie können schon seit Langem mit induktiver Energieübertragung fahren und geladen werden.

Die Kosten für die IPT-Technologie sind gegenüber Lösungen wie dem Megawatt Charging System (MCS) und eigener Batterieproduktion vergleichsweise niedrig. Pro Kilometer und Fahrspur rechnen wir mit einer Investition von rund einer Million Euro“, rechnet Franke vor. „Bei rund 13.000 Kilometer Autobahnen und elektrifizierten Spuren in beide Richtungen kämen wir auf eine Gesamtsumme von rund 30 Milliarden Euro. Das wären gerade einmal drei Prozent des Infrastrukturpakets von 1000 Milliarden Euro“, so der Forscher. „Verteilt auf den Sanierungszyklus der Straßendecken von zehn Jahren müssten wir jedes Jahr etwa drei Milliarden Euro für die Elektrifizierung der Autobahnen aufbringen.“

Finanziert werden könnte diese Summe über eine Infrastrukturabgabe auf jeden der jährlich rund 15 Milliarden gefahrenen Lkw-Kilometer auf deutschen Autobahnen in Höhe von 20 Cent, was in etwa den Lkw-Maut-Gebühren entspräche. Da die Flottenbetreiber bei der Umstellung auf Elektroantrieb pro Kilometer rund 20 Cent Energiekosten sparen könnten, wäre diese Maßnahme nicht nur ein kraftvoller Treiber für den elektrischen Schwerlastverkehr, sondern auch eine Möglichkeit zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Speditionen und Lkw-OEM im internationalen Wettbewerb.

Schwerer als die Kosten wiegen die geopolitischen Unsicherheiten. „Die entscheidende Frage ist, ob wir die ohnehin erforderliche Erneuerung unserer Infrastruktur strategisch nutzen wollen, um zugleich die Abhängigkeit von asiatischen Batterieproduzenten zu verringern“, sagt Risch. „In der Zellfertigung haben diese Anbieter bereits erhebliche Skaleneffekte und technologische Vorsprünge erzielt, die sich in dauerhaft niedrigeren Produktionskosten niederschlagen. Eine Aufholjagd im Preiswettbewerb erscheint daher kaum realistisch; vielmehr dürfte die Differenz noch zunehmen. Gleichzeitig werden immer mehr unterschiedliche Batteriematerialien benötigt, während die eingesetzten Batterien selbst immer größer werden. Dadurch steigt nicht nur der Rohstoffbedarf – insbesondere bei Lithium, Kobalt und Nickel – sondern auch die Abhängigkeit von globalen Lieferketten und damit die Verwundbarkeit des gesamten europäischen Wertschöpfungssystems.“ Für die Induktionsspulen werden leichter zugängliche und billigere Materialien wie Kupfer und Aluminium benötigt.

Nicht zuletzt steckt in dieser Technologie für Deutschland auch die Chance, eine internationale Vorreiterrolle einzunehmen. „In ganz Europa werden derzeit einschlägige Projekte initiiert und kontinuierlich weiterentwickelt. Besonders in Schweden und Frankreich zeigt sich bereits ein hohes Maß an Interesse“, so Risch. „Gerade das breite Interesse in mehreren europäischen Staaten ist jedoch ideal, da es sich bei dieser Initiative von Beginn an um einen gesamteuropäischen Ansatz handeln muss, der langfristig auf Wissenstransfer und Technologiediffusion abzielt.“ [WGP / dre]

Weitere Informationen

- Forschungszentrum E|Road-Center für kontaktlose Energieübertragung bei Elektrofahrzeugen, Hallstadt bei Bamberg, Fraunhofer IISB, Erlangen / FAPS – Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

- Seamless Energy Technology GmbH, Nürnberg