Ein Quantengas, das sich nicht erwärmen lässt

Innsbrucker Physiker beobachten „dynamische Vielteilchenlokalisierung“, deren Quantenkohärenz die Aufnahme von Energie verhindert.

Wenn wir ein makroskopisches Vielteilchensystem kontinuierlich anregen, insbesondere eines mit starken Wechselwirkungen zwischen den Teilchen,absorbiert es Energie und erwärmt sich. Dass dies in der Quantenwelt nicht immer der Fall ist, zeigt ein Experiment, das ein Team um Hanns-Christoph Nägerl am Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck durchgeführt hat.

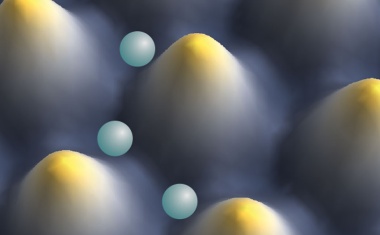

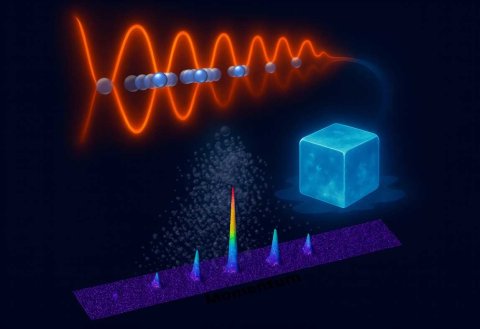

Die Innsbrucker Forscher erzeugten eine eindimensionale Quantenflüssigkeit aus stark wechselwirkenden Atomen, die auf wenige Nanokelvin über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt wurden. Anschließend setzten sie die Atome einem schnell und periodisch aufblitzenden Gitterpotential aus – einer Art periodisch „angestoßener“ Landschaft, die durch Laserlicht erzeugt wurde. Unter solchen Bedingungen würde man erwarten, dass die Atome im Laufe der Zeit gemeinsam Energie absorbieren, ähnlich wie bei mehreren Kindern auf einem Trampolin, das nur von einem Kind bewegt wird. Das Innsbrucker Team beobachtete jedoch etwas anderes. Nach einer kurzen Anfangsphase breitete sich die Impulsverteilung der Atome nicht weiter aus und die kinetische Energie des Systems stagnierte. Obwohl das System kontinuierlich angestoßen wurde und stark wechselwirkte, absorbierte es keine Energie mehr. Es hatte sich im Impulsraum lokalisiert, ein außergewöhnliches Phänomen, das als dynamische Vielteilchenlokalisierung (engl.: Many-Body Dynamical Localization oder MBDL) bezeichnet wird. „In diesem Zustand verhindern Quantenkohärenz und Vielteilchen-Verschränkung, dass sich das System aufheizt und die Teilchen diffundieren, selbst wenn das System von außen weiter angetrieben wird“, sagt Nägerl. „Die Impulsverteilung friert im Wesentlichen ein und behält ihre Struktur bei.“

Yanliang Guo zeigt sich immer noch verblüfft: „Wir hatten ursprünglich erwartet, dass die Atome wild umherfliegen würden. Stattdessen haben sie sich erstaunlich geordnet verhalten.“ Projektpartner Lei Ying, Theoretiker an der Zhejing-Universität in Hangzhou, China, stimmt zu: „Das entspricht nicht unseren naiven Erwartungen. Auffällig ist, dass in einem stark angetriebenen und stark wechselwirkenden System die Vielteilchenkohärenz offenbar die Aufnahme von Energie stoppen kann. Das widerspricht unserer klassischen Intuition und offenbart eine überraschende Stabilität, die in der Quantenmechanik begründet ist.“ Ying fügt hinzu, dass die Simulation eines solchen scheinbar einfachen Systems auf einem klassischen Computer eine gewaltige Herausforderung darstellt. „Deshalb brauchen wir Experimente. Sie gehen Hand in Hand mit unseren theoretischen Simulationen.“

Um die Fragilität dieses Phänomens zu testen, veränderten die Forscher die das System antreibenden Laserpulse zufällig. Tatsächlich reichte bereits eine relativ geringe Unordnung aus, um den Lokalisierungseffekt aufzulösen und das System wieder zum diffundieren zu bringen: Die Impulsverteilung wurde verwischt, die kinetische Energie stieg stark an und das System absorbierte kontinuierlich Energie. „Dieser Test zeigt, dass die Quantenkohärenz die Erwärmung in solchen angetriebenen Vielteilchensystemen verhindert“, sagt Nägerl.

Die neuen Erkenntnisse sind nicht nur von grundlegendem Interesse. Das Verständnis, wie Quantensysteme der Thermalisierung entgehen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung besserer Quantentechnologien, wie Quantensimulatoren und Quantencomputer, für die die unkontrollierte Erwärmung und Dekohärenz ein großes Problem darstellen. „Dieses Experiment bietet eine präzise und hochgradig abstimmbare Methode, um zu untersuchen, wie Quantensysteme dem Einfluss von Chaos widerstehen können“, sagt Guo. Die Ergebnisse eröffnen neue Einblicke in die Physik angeregter Quantenmaterie und stellen lang gehegte Annahmen in Frage. [U Ibk. / dre]