Heiß gezüchtete Kristalle

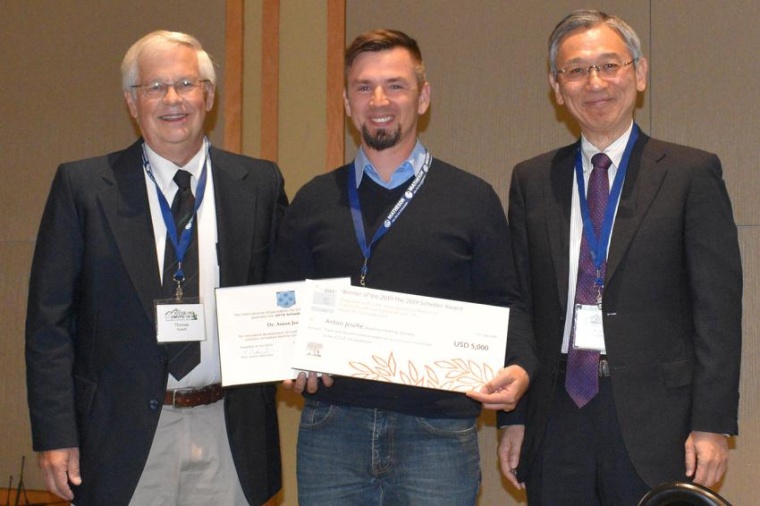

Anton Jesche erhält Schieber-Preis der International Organization for Crystal Growth.

Der Erkenntnisgewinn in der Festkörperphysik ist untrennbar mit der Entwicklung neuer Materialien verbunden. Insbesondere die Züchtung von Einkristallen, in denen alle Atome einer Materialprobe in streng periodischer Anordnung vorliegen und ein durchgehendes, einheitliches und homogenes Kristallgitter bilden, ist dabei von besonderer Bedeutung. Für seine innovativen Beiträge, mit denen er die Synthese von komplexen magnetischen und stark-korrelierten Materialien vorantreibt, ist der Augsburger Physiker Anton Jesche kürzlich mit dem Schieber-Preis der Internationalen Gesellschaft für Kristallzüchtung (IOCG) ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung gilt speziell Jesches Beiträgen zu Eisen-basierten Hochtemperatursupraleitern und seinen wegweisenden Arbeiten zum Einsatz hochreaktiver Schmelzlösungen.

Nur wenn alle Atome einer Materialprobe strikt periodisch angeordnet sind, wenn sie also ein durchgehendes, einheitliches und homogenes Kristallgitter bilden, ist ein direkter Zugang zu den physikalischen Eigenschaften, die das Material charakterisieren, möglich. „Direkt” bedeutet, dass etwa die Messung der elektrischen Leitfähigkeit eines Materials durch den Einfluss von Korngrenzen – von Grenzen zwischen Bereichen, in denen die Atome unterschiedlich ausgerichtet sind – nicht gestört wird.

Die Züchtung solcher Einkristalle, die durch ein homogenes, von Korngrenzen nicht gestörtes Gitter charakterisiert sind, erfolgt gängigerweise durch die Lösung des pulversierten Ausgangsmaterials in erwärmtem Wasser. Bei der von Jesche am Lehrstuhl für Experimentalphysik VI der Universität Augsburg weiterentwickelten und praktizierten Methode, wird das Materialpulver nicht in erwärmtem Wasser, sondern in auf bis zu 1600 Grad Celsius erhitztem flüssigem Metall gelöst. Jesche erläutert den Vorteil dieses Verfahrens so: „Durch die hohe Beweglichkeit, die diese hohe Temperatur ihnen in der Metallschmelze verschafft, fällt es den verschiedenen Atomen wesentlich leichter, gezielt einen ganz bestimmten Platz in einem geordneten, kristallinen Gitter einzunehmen, um so einen makroskopischen Kristall, einen Einkristall zu bilden, wenn die Schmelzlösung langsam abgekühlt wird.”

Ob freilich die gewünschte Verbindung dann auch tatsächlich wachse, fügt Jesche hinzu, „ist in hohem Maß von Erfahrung, vom experimentellem Geschick und von der Ausdauer des Experimentators abhängig.” Den nach dem Gründer des renommierten Journal of Crystal Growth benannten Schieber-Preis, der ihm bei der der 19. Internationalen Konferenz für Kristallzüchtung und Epitaxie vor mehr als 600 einschlägigen Experten aus der ganzen Welt in Keystone (Colorado, USA) verliehen wurde, kann der Augsburger Physiker als Bestätigung der Relevanz seiner innovativen Züchtungsmethode betrachten.

Anton Jesche erhielt sein Physikdiplom 2007 an der TU Dresden. Er promovierte 2011 mit einer am Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe (Dresden) erarbeiteten Studie. Nach einem anschließenden Postdoc-Aufenthalt am Ames National Laboratory (USA) wechselte er 2014 an das Zentrum für Elektronische Korrelationen und Magnetismus (EKM) der Universität Augsburg. Seit 2015 leitet er hier eine eigenständige Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe.

Dass er seine Kristallzucht am EKM der Universität Augsburg auf einem sehr fruchtbaren Boden betreibt, sieht Jesche durch eine Koinzidenz bestätigt, die seiner Meinung nach mehr als reiner Zufall sei: „Neben mir sind in Keystone auch Reinhard Uecker vom Leibnitz-Institut für Kristallzüchtung in Berlin und Darrell Schlom von der Cornell University ausgezeichnet worden. Sie haben gemeinsam den begehrten begehrte Frank-Preis der IOCG erhalten. Dass Darrell Schlom von 1999 bis 2012 regelmäßig Gast am Augsburger Lehrstuhl für Experimentalphysik VI war und dass er die Bedeutung seiner Augsburger Zeit für seine erfolgreichen Arbeiten in seinem Preisträgervortrag vor der gesammelten internationalen Community hervorgehoben hat, spricht für sich und verweist auf die hervorragenden Bedingungen und das stimulierende Umfeld, das das Institut für Physik und insbesondere am EKM der Universität Augsburg für unsere Forschungen bietet.”

U. Augsburg / DE