Kagome-Kristalle: Geometrie beeinflusst die Quantenkohärenz

Langstrecken-Elektronenkohärenz in sternförmigem Kristallsäulen-Metall bildet ohne Supraleitung einen formempfindlichen Quantenzustand.

Forschende am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie (MPSD) in Hamburg haben eine bemerkenswerte neue Form von Quantenverhalten entdeckt. In sternförmigen Kagome-Kristallen – benannt nach einem traditionellen japanischen Bambuskorb-Flechtmuster – synchronisieren sich Elektronen, die sich normalerweise wie eine laute Menschenmenge verhalten, plötzlich und bilden einen kollektiven „Song“, der von der Form des Kristalls abhängt. Wie die Arbeit zeigt, kann die Geometrie selbst die Quantenkohärenz beeinflussen, was die Möglichkeit zur Entwicklung neuer Materialien eröffnet, bei denen die Form die Funktion bestimmt.

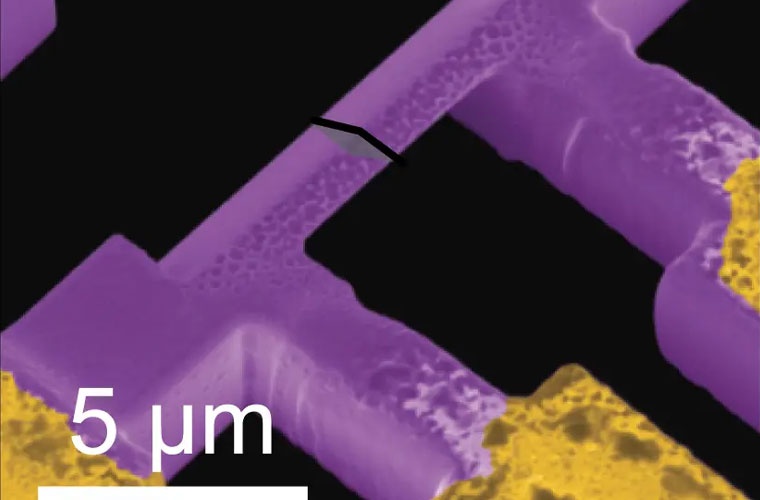

Quantenkohärenz ist normalerweise auf exotische Zustände wie Supraleitung beschränkt, bei denen sich Elektronen zu Paaren verbinden und kohärent fließen. In gewöhnlichen Metallen wird diese Kohärenz schnell von Kollisionen im Material zerstört. Das Kagome-Metall CsV3Sb5, das aus Kristallsäulen mit nur wenigen Mikrometern Durchmesser konstruiert wird, verhält sich anders: Das Team beobachtete nach Anlegen eines Magnetfeldes Aharonov-Bohm-ähnliche Schwingungen im elektrischen Widerstand, was zeigt, dass die Elektronen kollektiv interferierten und weit über das hinaus kohärent blieben, was die Einzelteilchenphysik zulassen würde. „Das ist nicht das Verhalten, das wir von nicht wechselwirkenden Elektronen erwarten“ sagt Studienleiter Chunyu Guo. „Es deutet auf einen kohärenten Vielteilchenzustand hin.“

Noch überraschender war, dass die Schwingungen von der Geometrie des Kristalls abhingen. Rechteckige Proben wechselten ihr Muster im rechten Winkel, während Parallelogramme dies bei 60° und 120° taten – genau entsprechend ihrer Geometrie. „Es ist, als wüssten die Elektronen, ob sie sich in einem Rechteck oder einem Parallelogramm befinden“, erklärt Institutsdirektor Philip Moll. „Sie singen in Harmonie – und der Song ändert sich je nach dem Raum, in dem sie sich befinden.“

Die Entdeckung deutet auf eine neue Möglichkeit hin, Quantenzustände zu formen: durch die Gestaltung der Geometrie eines Materials. Wenn Kohärenz nicht nur beobachtet, sondern auch gestaltet werden kann, könnten Forschende Materialien entwickeln, die sich wie gestimmte Instrumente verhalten – bei denen nicht nur die Chemie, sondern auch die Struktur ihre Resonanz bestimmt. „Kagome-Metalle geben uns einen Einblick in eine Kohärenz, die sowohl robust als auch formempfindlich ist“, sagt Moll. „Das ist ein neues Designprinzip, mit dem wir nicht gerechnet haben.“

Kagome-Gitter faszinieren seit langem aufgrund ihres komplexen Designs aus ineinander verwobenen Drei- und Sechsecken, die die Elektronen in neue Bahnen zwingen und so zu exotischen Phasen des Materials führen. Die jüngsten Erkenntnisse des Hamburger Teams erweitern dies nun von der atomaren Ebene auf die Größe von Chips und Elektronik und zeigen, dass die Geometrie das kollektive Quantenverhalten von Elektronen beeinflusst. Ähnlich wie ein Chor in einer Kathedrale anders klingt als in einem Konzertsaal, scheinen Elektronen in diesen sternförmigen Kristallen einen neuen Klang zu erzeugen – einen Klang, der nicht nur von der Anordnung der Atome, sondern auch von ihrer Form beeinflusst wird. Derzeit ist dieses Phänomen auf Laborbedingungen beschränkt, wo fokussierte Ionenstrahlen Kristalle zu mikrometergroßen Säulen schneiden. Die Auswirkungen dieser Forschung sind jedoch weitreichend. „Sobald Kohärenz nicht mehr nur entdeckt, sondern auch gestaltet werden kann, könnte sich die Grenze der Quantenmaterialien von der Chemie zur Architektur verschieben“, sagt Guo „es könnte die Möglichkeit eröffnen in Zukunft Quantenfunktionalität für Elektronik durch gezieltes manipulieren der Geometrie zu entwickeln“. [MPSD / dre]

Weitere Informationen

Anbieter

Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der MaterieLuruper Chaussee 149

22761 Hamburg

Deutschland

Meist gelesen

Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Teleportation zwischen zwei Quantenpunkten gelungen

Quanten-Wifi: Polarisationszustand eines einzelnen Photons per Freiraumverbindung zwischen zwei Universitätsgebäuden auf ein anderes übertragen.

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.

Bazinga! Physiker lösen ein Problem aus The Big Bang Theory

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.