Neue Fusionskampagne

Fusionsanlage JET beginnt Forschungsprogramm mit Deuterium-Tritium-Plasmen.

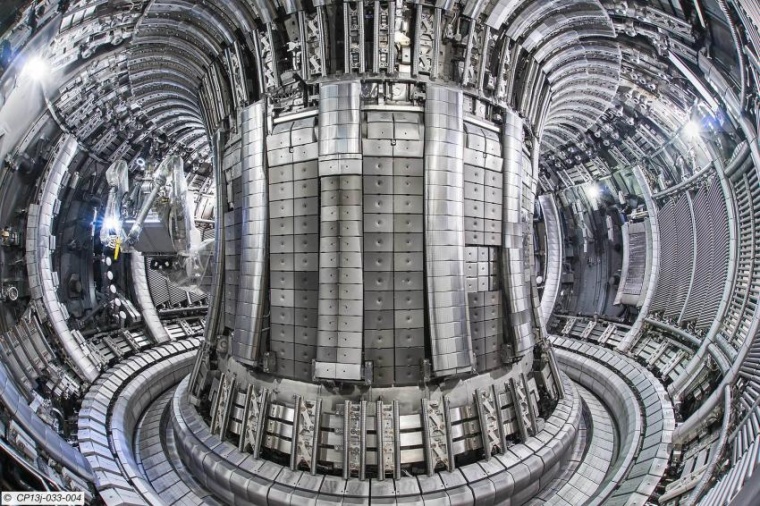

Im europäischen Fusionsforschungsprogramm hat der Tokamak JET die Aufgabe, Plasmen in der Nähe der Zündung zu untersuchen. Diese weltweit größte Fusionsanlage ist die zurzeit einzige, die mit dem Brennstoff eines künftigen Fusionskraftwerks experimentieren kann, den beiden Wasserstoff-Sorten Deuterium und Tritium, dem schweren und überschweren Wasserstoff. Alle anderen Anlagen arbeiten mit Test-Plasmen aus leichtem Wasserstoff oder Deuterium.

In der ersten Deuterium-Tritium-Kampagne 1991 ist es mit JET zum ersten Mal in der Geschichte der Fusionsforschung gelungen, Energie durch Kernfusion freizusetzen. Für die Dauer von zwei Sekunden lieferte das Plasma eine Fusionsleistung von 1,8 Megawatt. 1993 wurde JET nach dem Vorbild der IPP-Anlagen ASDEX und ASDEX Upgrade mit einem neuen Bauteil – einem Divertor – ausgerüstet. In der zweiten Deuterium-Tritium-Kampagne 1997 mit verändertem Mischungsverhältnis der Brennstoffe konnte JET die Fusionsleistung auf 16 Megawatt steigern. Das entspricht mehr als der Hälfte der aufgewendeten Heizleistung. Für einen Nettogewinn an Energie ist das JET-Plasma allerdings zu klein. Dies ist die Aufgabe des internationalen Experimentalreaktors ITER, der zurzeit in Cadarache in Südfrankreich aufgebaut wird.

Von 2009 bis 2011 wurde die frühere Kohlenstoff-Auskleidung des Plasmagefäßes durch eine Mischung aus Beryllium und – wiederum nach dem Vorbild von ASDEX Upgrade – aus Wolfram ersetzt. Die gleichen Materialien sind auch für ITER vorgesehen: Wolfram ist widerstandsfähiger als Kohlenstoff, der überdies zu viel Wasserstoff einlagert. Allerdings stellt die metallische Wand hohe Anforderungen an die Qualität der Plasmaführung. Eine Voraussetzung dafür war der Ausbau der Neutralteilchen-Plasmaheizung, die seit kurzem gut 30 Megawatt in das Plasma einspeisen kann.

Anschließend war man über das ganze Jahr 2020 hinweg in aufwändiger Detailarbeit damit beschäftigt, unter den veränderten Wand-Bedingungen mit Plasmen aus Deuterium die passenden Plasma-Szenarien für die dritte Deuterium-Tritium-Kampagne zu entwickeln. Die für diese Perfektionierung der Betriebsweisen zuständige Gruppe von etwa hundert Wissenschaftlern wurde von Jörg Hobirk und Athina Kappatou aus dem IPP sowie zwei weiteren Forschern aus Fusionslaboratorien in Belgien und Großbritannien geleitet. Die Ergebnisse – stabile Hochleistungsplasmen in Deuterium über rund fünf Sekunden – stimmen zuversichtlich für den kommenden Tritium-Betrieb.

Mit der dritten Deuterium-Tritium-Kampagne will man vor allem Daten zur Vorbereitung der Experimente mit dem Experimentalreaktor ITER gewinnen. „Diese Untersuchungen sind von großer Bedeutung“, sagt Jörg Hobirk, „weil die bisherigen JET-Werte, die in die Vorbereitung der ITER-Experimente eingehen, nicht mit einer ITER-ähnlichen Metallwand, sondern mit einer Kohlenstoff-Wand erzielt wurden“.

Begonnen wird zunächst mit Experimenten in reinem Tritium. Hierbei wird zwar kaum Energie freigesetzt, aber es bietet sich „die einmalige Gelegenheit, die Eigenschaften von Tritium- und Deuterium-Plasmen vergleichen zu können und den Einfluss des Isotopeneffekts auf das Plasmaverhalten zu studieren, zum Beispiel auf die Turbulenz im Plasma oder das Dichte- und Temperaturprofil“, so Jörg Hobirk. Nach einer sorgfältigen Auswertung soll dann in der zweiten Jahreshälfte an JET die dritte und letzte Deuterium-Tritium-Kampagne starten.

IPP / DE