Neue Komponenten für den LHC

Langfristige Förderung für deutschen Beitrag zum CMS-Experiment steht.

In den kommenden drei Jahren fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung die experimentelle Teilchenphysik an der Universität Hamburg mit 6,25 Millionen Euro. Das Geld fließt in Hamburger Forschungsaktivitäten rund um das „CMS-Experiment“ am CERN, dem europäischen Zentrum für Teilchenphysik in Genf.

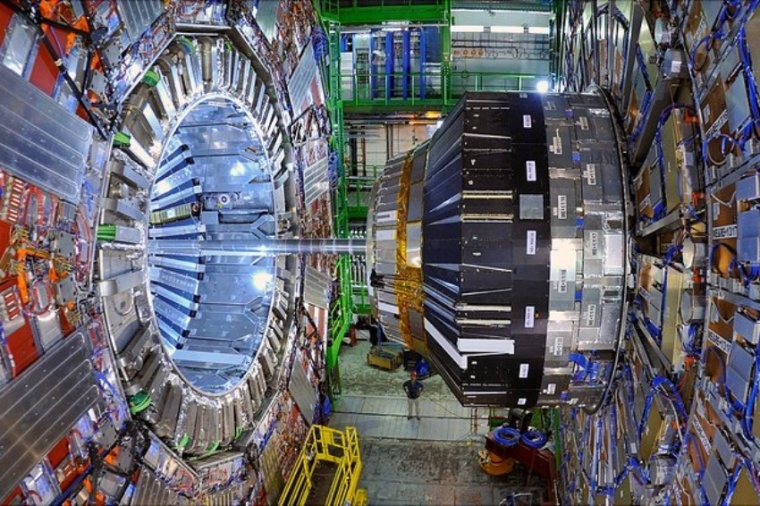

Im Mittelpunkt stehen der Betrieb und Ausbau des Compact Muon Solenoid Detektors (CMS) am CERN sowie die Auswertung von Daten des CMS-Experiments. Dieses ist eines von vier internationalen Forschungsprojekten, mit denen die Wissenschaftler Teilchenkollisionen am größten Beschleunigerring des CERN untersuchen und die kleinsten Bausteine der Materie erforschen.

„Durch die Förderung wird unsere teilchenphysikalische Forschung am weltweit leistungsstärksten Beschleuniger, dem Large Hadron Collider, ganz erheblich unterstützt“, sagt Peter Schleper, dessen Arbeitsgruppe bereits seit einigen Jahren am CMS-Experiment forscht. Ebenso beteiligt sind die Teams seiner Kollegen Erika Garutti, Johannes Haller, Andreas Hinzmann und Gregor Kasieczka. Ihre Arbeit ist eng verzahnt mit den wissenschaftlichen Aktivtäten des Hamburger Exzellenzclusters Quantum Universe.

Im Frühjahr 2022 beginnt am Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider (LHC) eine neue Datennahmeperiode, die besonders interessante Einblicke in die Welt der Elementarteilchen erlauben wird. „Wir wollen vor allem das 2012 entdeckte Higgs-Teilchen genauer untersuchen und auch drängende Fragen zur dunklen Materie angehen. Auf diesen Gebieten bieten die CMS-Daten faszinierende Möglichkeiten“, erklärt Johannes Haller.

Um die Zahl der Teilchenkollisionen im Beschleuniger zu erhöhen, ist ab 2025 ist ein mehrjähriger Umbau des LHC geplant. Deshalb müssen Teile des CMS-Experiments ausgetauscht werden gegen solche, die an die künftig höhere Leistung des Beschleunigers angepasst sind. Erika Garutti entwickelt diese Komponenten mit ihrem Team: „Bereits 2017 haben wir mit der Arbeit an einem Design für einen strahlungsharten Silizium-Detektor begonnen, der mit der erhöhten Leistung des LHC-Beschleunigers zurechtkommt. Die Ergebnisse sind vielversprechend.“ Silizium-Detektoren bilden den innersten Kern des CMS-Experiments rund um den Teilchenstrahl des Beschleunigers und sind besonders hohen Strahlungsintensitäten ausgesetzt.

Die Beteiligung deutscher Forscher am CMS-Experiment fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen eines deutschlandweiten Forschungsschwerpunkts, dessen Sprecher Johannes Haller seit Kurzem ist. An dem Forschungsschwerpunkt sind neben der Universität Hamburg und dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) auch die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und das CASUS-Institut in Görlitz beteiligt.

U. Hamburg / DE