PFAS-Filter aus der Kugelmühle

Ein Forschungsteam hat eine umweltfreundliche Gerüststruktur erzeugt, die bei der Beseitigung der Ewigkeitschemikalien helfen könnte.

PFAS sind fluorhaltige Verbindungen, die in viele Alltagsprodukten stecken, etwa in Outdoor-Bekleidung und Kochgeschirr wie der Teflonpfanne. Denn PFAS sind widerstandsfähig, hitzebeständig und schmutzabweisend. Genau diese Stabilität macht Probleme: Die potenziell gesundheitsschädlichen Substanzen werden in der Umwelt kaum abgebaut und gelten als Ewigkeitschemikalien. Auch in Abwässern finden sich PFAS. Sie herauszufiltern, ist zwar möglich, aber aufwändig. Ein Team unter der Leitung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hat nun ein neues Filtermaterial entwickelt, basierend auf einer ungewöhnlichen Produktionsmethode. Entscheidende Experimente zur Optimierung des Verfahrens fanden an der DESY-Röntgenquelle PETRA III statt.

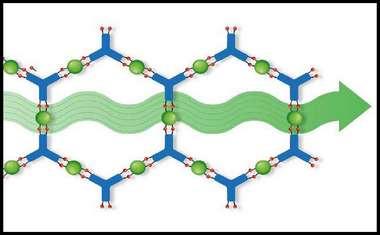

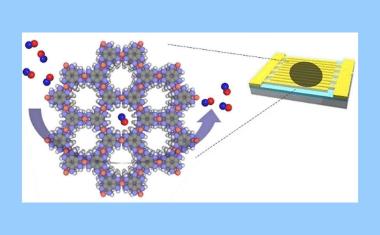

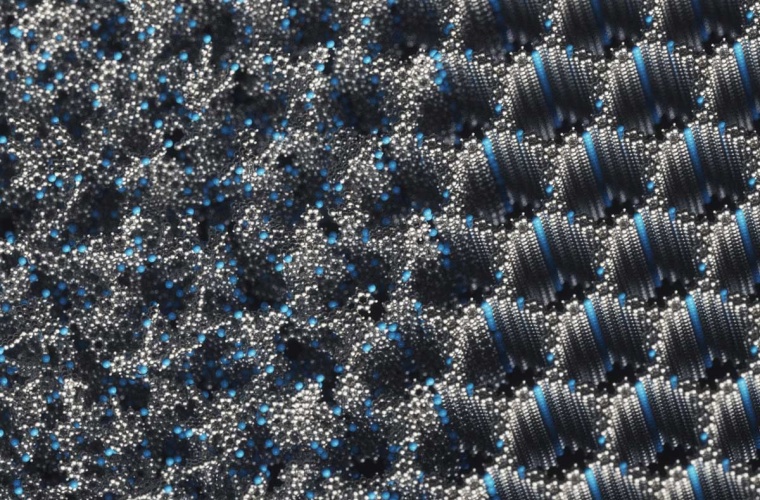

Die neuen Filter-Kandidaten heißen „kovalente organische Gerüststrukturen“ (covalent organic frameworks, COFs). Sie besitzen nanometerkleine Poren, in denen PFAS-Moleküle buchstäblich hängenbleiben können. Die Nano-Gerüste lassen sich auf eine originelle Weise herstellen – durch das Mahlen in einer speziellen Mühle. „Im Labor nutzen wir dazu einen kleinen Plastikzylinder, etwa so groß wie ein Filmdöschen“, erklärt BAM-Forscherin Franziska Emmerling. „In diesen Zylinder tun wir etwas Pulver, ein Tröpfchen Lösemittel und zwei Stahlkugeln, etwa so groß wie Pfefferkörner.“

Diese Kugelmühle schüttelt eine Spezialmechanik dann mehr als dreißigmal pro Sekunde hin und her – wodurch der Inhalt regelrecht gemahlen wird. Zunächst werden die Pulverkörnchen dabei kleiner. Dadurch gewinnen sie an Oberfläche, und nach einigen Minuten kann unter dem Einfluss von Reibungswärme, Druckerhöhung und Bewegungsenergie eine chemische Reaktion einsetzen: Die kleingemahlenen Partikel verbinden sich zu größeren Gebilden, zu filtertauglichen Gerüststrukturen. Mechanochemie, so nennt sich dieser wenig bekannte Zweig der Produktionsverfahren.

„Eigentlich ist das eine alte Geschichte, vermutlich spielte die Mechanochemie bereits im Altertum eine Rolle“, erzählt DESY-Physiker Martin Etter. „Beim Zerreiben pflanzlicher Stoffe in einem Mörser dürften erste Arzneiwirkstoffe freigesetzt oder eventuell sogar durch chemische Reaktion entstanden sein.“ Heute werden mechanochemische Verfahren in der Industrie für die Synthese von Medikamenten, Katalysatoren und Funktionsmaterialien genutzt. Da sie meist ohne größere Mengen an giftigen Lösungsmitteln und mit relativ wenig Energie auskommen, gelten die Verfahren als nachhaltig und umweltverträglich.

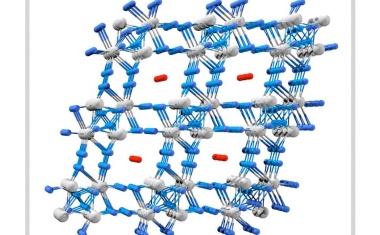

Doch wie lassen sich die Filtergerüste am wirkungsvollsten per Kugelmühle herstellen? Um das herauszufinden, untersuchte die Arbeitsgruppe in Hamburg den Prozess mit dem hochintensiven, gebündelten Röntgenlicht von PETRA III. Während die Mühle in Aktion war, durchleuchtete der Strahl alle zehn Sekunden ihren Inhalt und konnte dabei die Kristallstrukturen enträtseln. „Die beiden Ausgangsstoffe lieferten ein anderes Muster auf unserem Detektor als die Chemikalie, die durch die chemische Reaktion entstand“, erklärt Etter. „Wir konnten quasi live zugucken, wie die Muster der beiden Startchemikalien immer schwächer wurden und zugleich das Muster der neuen Chemikalie erschien – das der Gerüststrukturen.“

Um die optimalen Prozessparameter zu identifizieren, variierte das Team unter anderem die Schüttelfrequenz der Kugelmühle sowie die Menge des beigefügten Lösungsmittels. Das Ergebnis: Die besten Gerüststrukturen entstanden bei einer Frequenz von 36 Hertz, bei einer Pulvermenge von 266 Milligramm und einer Lösungsmittelzugabe von 250 Mikrolitern – ein paar Tröpfchen. Im Gegensatz zu anderen Gerüststrukturen, die bereits als Filter eingesetzt werden, enthält das neue Material keine Schwermetalle und wäre damit umweltverträglicher.

Zwar ist noch offen, wie sich die potenziellen PFAS-Filter im großtechnischen Maßstab herstellen lassen könnten. Etter jedenfalls hat schon ein paar Ideen, wo sie eines Tages Verwendung finden könnten. „Etwa in Kläranlagen von Unternehmen, in deren Produktion PFAS-Chemikalien anfallen“, sagt der Physiker. „Und vielleicht können sie irgendwann sogar in gewöhnliche Wasserhähne integriert werden, um dadurch unser Trinkwasser zu filtern.“

Die Forschung in Sachen Mechanochemie wird bei DESY weitergehen. Große Hoffnungen setzen die Fachleute dabei auf PETRA IV, die geplante Nachfolgerin der heutigen Röntgenlichtquelle. Denn PETRA IV soll einen deutlich feineren, stärker gebündelten Röntgenstrahl liefern, was die Messungen erheblich beschleunigen dürfte. „Dann werden wir nicht alle zehn Sekunden ein Bild aufnehmen können, sondern vielleicht zehn Bilder pro Sekunde“, schwärmt Etter. „Und damit könnten wir zum Beispiel chemische Prozesse beobachten, die sehr schnell ablaufen und bei denen kurzlebige Zwischenstrukturen entstehen.“ [DESY / dre]

Weitere Informationen

- Originalpublikation

M.-A. Hoque et al., Mechanochemically Synthesized Covalent Organic Framework Effectively Captures PFAS Contaminants, small, e09275, 18. September 2025; DOI: 10.1002/smll.202509275 - Fachbereich 6.3 Strukturanalytik, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin

- PETRA III Beamline P02.1 Powder Diffraction and Total Scattering Beamline, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

Anbieter

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESYNotkestraße 85

22607 Hamburg

Deutschland

Meist gelesen

Ausgestoßener Planet entdeckt und vermessen

Internationalem Team von Astronomen gelingt „Entdeckung des Jahrzehnts“.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.

Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.

Bazinga! Physiker lösen ein Problem aus The Big Bang Theory

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.