Radioteleskope rund um den Globus vernetzt

Projekt Event Horizon Telescope will das Zentrum der Milchstraße erkunden.

Erstmals wollen sich Forscher ein Bild vom Herz unserer Galaxie machen. Ein weltweiter Verbund von Radioantennen wird das dort vermutete schwarze Loch von morgen bis zum 14. April unter die Lupe nehmen. Dieses Event Horizon Telescope verbindet Observatorien auf der ganzen Welt zu einem Riesenteleskop, von Europa über Chile und Hawaii bis hin zum Südpol. Das 30-Meter-Teleskop des Instituts für Radioastronomie im Millimeterbereich IRAM in der spanischen Sierra Nevada, einer von der Max-Planck-Gesellschaft mitfinanzierten Einrichtung, nimmt als einzige Station in Europa an der Beobachtungskampagne teil. Auch das Max-Planck-Institut für Radioastronomie ist in die Messungen eingebunden.

Abb.: Die 30-Meter-Schüssel von IRAM ist eines der empfindlichsten Radioteleskope im weltumspannenden Verbund des Event Horizon Telescope. (Bild:IRAM / N. Billot)

Eine Möglichkeit für den direkten Nachweis von Schwarzen Löchern bietet der Moment, in dem angezogene Materie den Ereignishorizont überquert. Dann gibt sie der Theorie zufolge intensive Strahlung ab und damit ein letztes Zeugnis ihrer Existenz. Diese Strahlung lässt sich unter anderem bei Radiowellen im Millimeterbereich registrieren. Auf diese Weise sollte es möglich werden, den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs abzubilden.

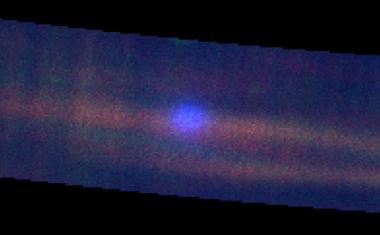

Das Event Horizon Telescope (EHT) will genau das versuchen. Ein Hauptziel des Projekts ist das rund 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernte, etwa 4,5 Millionen Sonnenmassen schwere schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Aufgrund der großen Distanz erscheint das Objekt jedoch unter einem extrem kleinen Winkel. Eine Lösung für dieses Problem bietet die Interferometrie. Statt ein riesiges Teleskop zu verwenden, kombiniert man mehrere Observatorien so, als wären sie kleine Einzelteile einer einzigen gigantischen Antenne. Auf diese Weise können Wissenschaftler ein Teleskop simulieren, das dem Umfang unserer Erde entspricht. Je größer das Teleskop, desto feinere Details lassen sich beobachten; die Winkelauflösung nimmt zu.

Das EHT-Projekt macht sich diese Beobachtungstechnik zunutze und wird bei einer Frequenz von 230 Gigahertz, entsprechend einer Wellenlänge von 1,3 Millimetern, im Interferometrie-Modus beobachten. Die maximale Winkelauflösung dieses weltumspannenden Radioteleskops liegt bei 26 Mikro-Bogensekunden. Das entspricht der Größe eines Golfballs auf dem Mond oder der Breite eines menschlichen Haares, gesehen aus 500 Kilometern Entfernung.

Derlei Messungen an der Grenze des Beobachtbaren sind nur unter optimalen Bedingungen möglich, das heißt, in trockenen hohen Lagen. Diese bietet das IRAM-Observatorium mit seiner 30-Meter Antenne auf dem 2800 Meter hohen Berg Pico Veleta in der spanischen Sierra Nevada. Seine Empfindlichkeit wird nur noch von dem aus 64 Einzelteleskopen bestehenden Atacama Large Millimeter Array ALMA übertroffen, das auf dem 5000 Meter hohen Chajnantor-Plateau in den chilenischen Anden ins All blickt. Auf dem Plateau steht auch die vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie betreute und an dem EHT-Projekt ebenfalls beteiligte Antenne namens APEX.

Das Bonner Max-Planck-Institut ist zudem mit der Datenverarbeitung an dem Event Horizon Telescope beteiligt. Dafür nutzen die Forscher zwei Superrechner; einer befindet sich in Bonn, der andere am Haystack Observatory in Masachussetts in den USA. Die Rechner sollen nicht nur Daten vom galaktischen schwarzen Loch auswerten. Während der Beobachtungskampagne vom 4. bis 14. April wollen die Astronomen noch mindestens fünf weitere Objekte in Augenschein nehmen: die Galaxien M 87, Centaurus A und NGC 1052 sowie die Quasare OJ 287 und 3C279.

Vom Jahr 2018 an wird ein weiteres Observatorium in das EHT-Projekt einsteigen: NOEMA, das zweite IRAM-Observatorium auf dem Plateau de Bure in den französischen Alpen. Mit seinen zehn hochempfindlichen Antennen wird NOEMA das leistungsfähigste Teleskop des Verbunds auf der nördlichen Hemisphere sein.

MPG / JOL