Ein Trio auf dem Weg zum Lagrange-Punkt 1

Drei Raumsonden sollen die Heliosphäre und das Weltraumwetter untersuchen, die Uni Bern ist an einer davon beteiligt.

Zusammen mit der Interstellar Mapping and Acceleration Probe IMAP sind zwei Mitflugmissionen gestartet, das Carruthers Geocorona Observatory der NASA und das Space Weather Follow On-Lagrange 1 (SWFO-L1) der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die beide Einblicke in das Weltraumwetter und dessen Auswirkungen auf die Erde und das gesamte Sonnensystem liefern sollen. Der Start der drei Missionen erfolgte mit einer SpaceX Falcon-9-Rakete vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Florida um 7:30 Uhr Ortszeit. Knapp neunzig Minuten später – um etwa 15 Uhr unserer Zeit – trennten sich die drei Raumfahrzeuge von der Oberstufe, kurz darauf konnten die jeweiligen Missions-Kontrollzentren die Funkverbindungen herstellen.

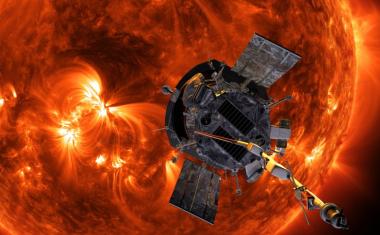

Die IMAP-Mission befasst sich mit mehreren wichtigen Fragen, indem sie die Grenze der Heliosphäre aus der Ferne untersucht. Die Raumsonde umkreist die Sonne in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern von der Erde in Richtung Sonne, dem Lagrange-Punkt 1 (L1). Von dieser Position aus kann IMAP etwa eine halbe Stunde im Voraus vor herannahender schädlicher Strahlung warnen.

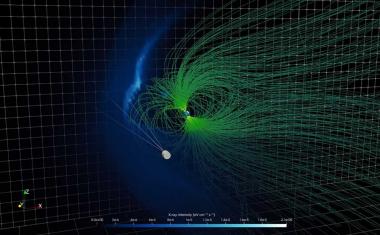

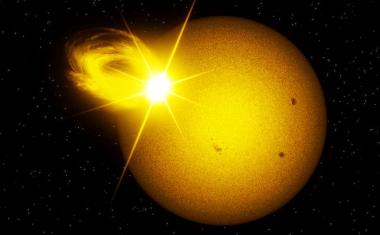

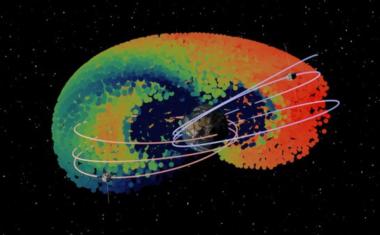

IMAP dreht sich alle fünfzehn Sekunden einmal um sich selbst, sodass die umfassende Suite von zehn Instrumenten jeden Teil der Heliosphäre scannen kann. Das Raumfahrzeug sammelt nahezu in Echtzeit Messungen der hochenergetischen Teilchen und Magnetfelder des Sonnenwinds im interplanetaren Raum und zählt und misst außerdem ENAs, schnell bewegende Teilchen, die entstehen, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind Elektronen gewinnen oder austauschen und neutral werden, wodurch sie sich ohne Beeinträchtigung durch Magnetfelder fortbewegen können.

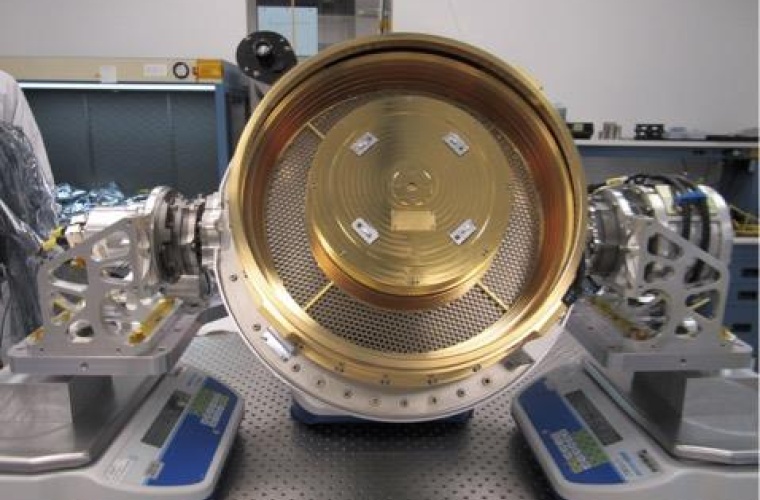

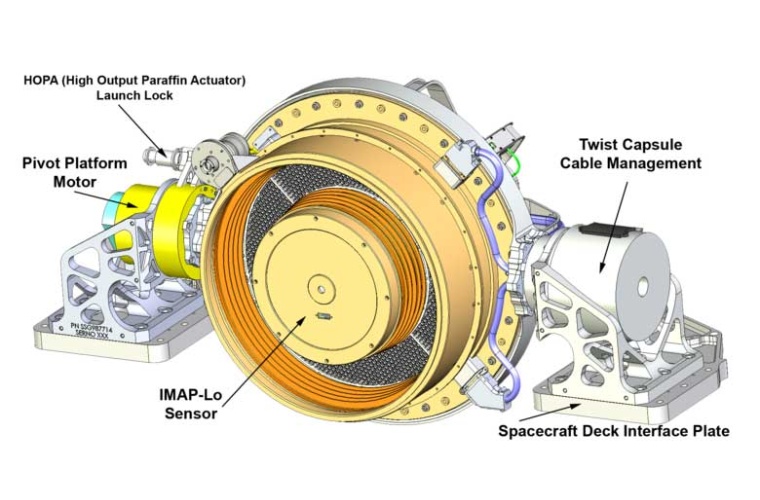

Die Abteilung Weltraumforschung und Planetologie des Physikalischen Instituts der Universität Bern hat bei der Entwicklung zweier Teilcheninstrumente von IMAP mitgewirkt, insbesondere am IMAP-Lo-Instrument. Die Universität Bern hat zur Kalibrierung und Eichung des Instruments mit der einzigartigen MEFISTO-Anlage beigetragen und ein neuartiges Messgerät zur Verfügung gestellt. Peter Wurz und André Galli sind Co-Investigators und Michela Gargano Projektleiterin für den Berner Beitrag zu IMAP-Lo. Die Federführung für das IMAP-Lo-Instrument liegt bei der University of New Hampshire (UNH). Zum IMAP-Team gehören auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Southwest Research Institute (SwRI), des Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) und der Princeton University. Die Universität Bern ist eine der wenigen europäischen Institutionen, die Hardware zur IMAP-Mission beisteuern. Die Finanzierung des Beitrags der Universität Bern wurde von der Europäischen Weltraumorganisation ESA im Rahmen des PRODEX-Programms gewährt.

IMAP will herausfinden, was an der Heliopause, der äußersten Grenze der Heliosphäre, wo der Sonnenwind auf den interstellaren Raum trifft, passiert, und Echtzeitdaten über den Sonnenwind und hochenergetische Teilchen liefern, die im erdnahen Raum gefährliche Bedingungen verursachen können. L1 ist ideal für die Positionierung der Raumsonde, da IMAP von dort aus die Teilchenströme des Sonnenwindes frühzeitig erkennen kann, bevor sie die Erde erreichen, und Teilchen aus allen Richtungen des interstellaren Raums messen kann. Darüber hinaus ist von dort aus eine stabile Funkverbindung zur Erde für die wissenschaftliche Datenübertragung möglich.

An Bord der IMAP-Sonde befinden sich zehn wissenschaftliche Instrumente, die Partikel registrieren, um ein umfassendes Bild des Weltraums zu zeichnen. Ihr Herzstück sind drei Instrumente, die Teilchen in drei verschiedenen Energiebereichen messen. Die Universität Bern hat das optische Design für das Instrument IMAP-Lo entwickelt, das Teilchen im Niedrigenergiebereich messen wird. Das optische Design umfasst spezielle Oberflächen, die dazu dienen, Teilchen zu ionisieren, damit sie schliesslich im Detektor nachgewiesen werden können. Das Instrument wird sowohl ENAs messen, neutrale Atome im Niedrigenergiebereich, die beim Zusammenstoß von Sonnenwind und interstellarem Medium entstehen, als auch interstellare neutrale Teilchen von außerhalb des Sonnensystems. [U Bern / NASA / SwRI / U Princeton / dre]

Weitere Informationen

- IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe), National Aeronautics and Space Administration NASA, Washington, D.C.

- Carruthers Geocorona Observatory, National Aeronautics and Space Administration NASA, Washington, D.C.

- Space Weather Follow On–Lagrange 1 (SWFO-L1), National Environmental Satellite, Data, and Information Service NESDIS, National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, Washington, D.C.

- Abteilung Weltraumforschung und Planetologie (WP), Physikalisches Institut, Universität Bern

Anbieter

Universität BernHochschulstrasse 6

3012 Bern

Schweiz

Meist gelesen

Interview mit einem Quant

Vor 125 Jahren begründete Max Planck mit der Vorstellung seiner Strahlungsformel die Quantenphysik.

Vier Laser für das VLTI

Die umfangreiche Aufrüstung des Paranal-Observatoriums verbessert die Beobachtungskapazität und die Abdeckung des südlichen Sternhimmels.

Ein stiller Gigant der Teilchenphysik

Vor 100 Jahren wurde der niederländische Physik-Nobelpreisträger Simon van der Meer geboren.

Makroskopisches Quantentunneln

John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis erhalten den Physik-Nobelpreis 2025 für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnelns und der Energiequantisierung in einem elektrischen Schaltkreis.

Bosch-Team gewinnt Deutschen Zukunftspreis 2025

Die Preisträger haben einen neuen Brennstoffzellen-Antrieb für schwere Lkw entwickelt, der emissionsfreien Fernverkehr ermöglicht.