Verzögerte Photoemission in Fullerenen

Quantenkorrelationen erweitern das klassische Bild kollektiver Elektronenbewegungen.

Experimente im Attosekundenbereich zeigen die zunehmende Bedeutung elektronischer Korrelationen in der kollektiven Plasmonenantwort, wenn die Größe eines Systems auf Skalen von weniger als einem Nanometer sinkt. Zu diesem Ergebnis kommen nun Forschende von der Universität Hamburg und vom Deutschen Elektronensynchrotron Desy im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Stanford University, dem SLAC National Accelerator Laboratory, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Northwest Missouri State University, dem Politecnico di Milano und dem Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie.

Plasmonen führen zu einzigartigen Effekten in Materie. Sie ermöglichen eine extreme Lichtbündelung, die bahnbrechende Anwendungen wie die effiziente Gewinnung von Solarenergie, ultrafeine Sensorik und verbesserte Photokatalyse ermöglicht. Die Verkleinerung plasmonischer Strukturen auf die Nanoskala führte zur Effekten der Nanoplasmonik, in denen optische Energie in bisher nicht bekanntem Ausmaß eingeschränkt und manipuliert werden kann. „Diese Spitzenforschung eröffnet neue Wege für die Entwicklung ultrakompakter, hochleistungsfähiger Plattformen, bei denen die Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie durch die Nutzung von Quanteneffekten auf der Nanoskala kontrolliert werden können“, sagt Francesca Calegari von der Universität Hamburg.

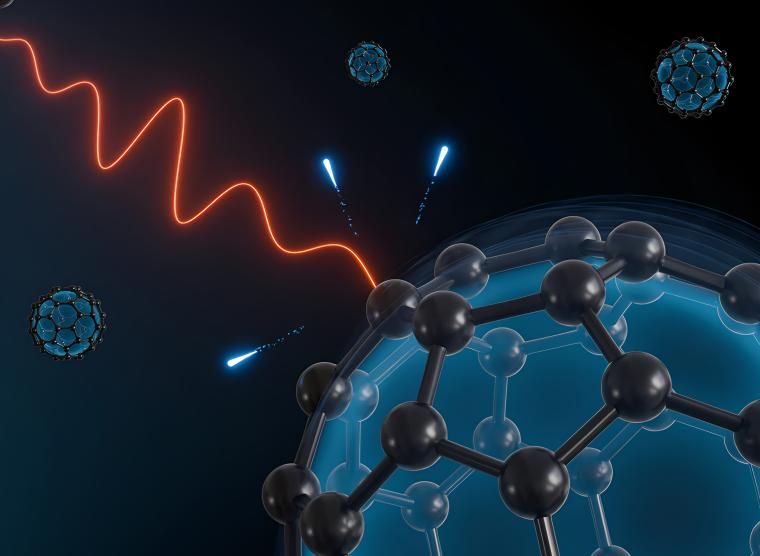

Während die Eigenschaften plasmonischer Resonanzen in Systemen mit Abmessungen von mehr als zehn Nanometern gut verstanden sind, ist das Verständnis der Plasmonik im Bereich von wenigen Nanometern oder Sub-Nanometern noch begrenzt. Fullerene sind einzigartige Beispiele solcher Systeme: Diese käfigartigen Moleküle aus Kohlenstoffatomen zeigen bei extrem ultravioletten (XUV) Energien riesige plasmonische Resonanzen, die Photoemission auslösen können. Die Resonanzen weisen eine sehr hohe Linienbreite auf, was auf eine potenzielle Lebensdauer im Attosekundenbereich schließen lässt.

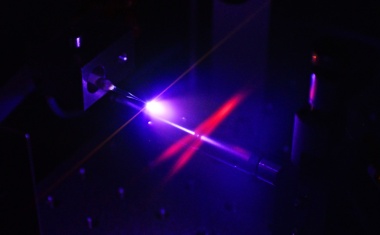

Die ultraschnelle Dynamik dieser Systeme bietet eine Plattform zur Untersuchung der grundlegenden physikalischen Mechanismen, die die kollektive elektronische Bewegung in plasmonischen Teilchen im Subnanometerbereich steuern. „Das Verständnis dieser Mechanismen ist entscheidend für den Fortschritt auf dem Gebiet der Nanoplasmonik“, sagt Andrea Trabattoni von der Leibniz Universität Hannover (LUH). In ihrer Studie nutzten die Forschenden die Methode der Attosekundenspektroskopie, um die Plasmonendynamik des am häufigsten vorkommenden Fullerens, C60, experimentell und theoretisch zu untersuchen.

Die Moleküle wurden mit einem ultrakurzen Puls von 300 Attosekunden photoionisiert. Mit Hilfe der Attosekunden-Photoemissionsspektroskopie maßen die Forschenden präzise die Verzögerung, bis das Elektron das Molekül während der plasmonischen Anregung verlässt. Sie fanden heraus, dass das Elektron, das sich innerhalb des plasmonischen Potenzials bewegt, je nach seiner kinetischen Energie eine Photoemissionsverzögerung von mindestens fünfzig Attosekunden bis hin zu etwa 300 Attosekunden aufbaut. Mit Hilfe quantenmechanischer Modelle führt die Gruppe diese Verzögerung auf elektronische Quantenkorrelationen zurück. Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, über das klassische Bild der kollektiven Elektronenbewegung hinauszugehen, um die Dynamik dieser ultraschnellen, eingeschränkten Umgebungen vollständig zu verstehen.

„Durch die Messung der Verzögerung, die durch die Quantenkorrelationen verursacht wird, gewinnen wir neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel zwischen elektronischer Kohärenz und Einschränkung auf Sub-Nanometerskalen“, sagt Matthias Kling von der Stanford University. „Diese Arbeit zeigt die großartige Eignung von Attosekundentechniken, die Quantennatur der Materie zu erforschen, und öffnet die Tür zu neuen Ansätzen bei der Kontrolle ultraschneller Dynamiken für zukünftige Technologien.“

U. Hamburg / JOL