Webb-Teleskop untersucht entstehende Monde um einen massereichen Planeten

Ein UZH-Team nutzt die Daten, um die chemische Zusammensetzung einer Scheibe zu untersuchen, die den Planeten umgibt.

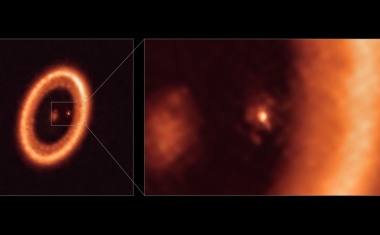

Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA hat die ersten direkten Messungen der chemischen und physikalischen Eigenschaften einer möglicherweise mondbildenden Scheibe geliefert, die einen großen Exoplaneten umgibt. Die kohlenstoffreiche Scheibe um den 625 Lichtjahre von der Erde entfernten Planeten CT Cha b ist möglicherweise eine Baustelle für Monde. In den Webb-Daten sind derzeit noch keine Monde auszumachen.

Der junge Stern, den der Planet umkreist, ist nur zwei Millionen Jahre alt und sammelt noch immer Material an, das den Stern umgibt. Die von Webb entdeckte zirkumplanetare Scheibe ist jedoch nicht Teil der größeren Materiescheibe um den Zentralstern. Die beiden Objekte sind 46 Milliarden Meilen voneinander entfernt. Die Beobachtung, wie Planeten und Monde entstehen, ist von grundlegender Bedeutung für das Verständnis, wie sich Planetensysteme in unserer Galaxie entwickeln. Monde sind wahrscheinlich zahlreicher als Planeten, und einige könnten Lebensräume für biologisches Leben sein. Aber die Wissenschaft tritt erst jetzt in eine Ära ein, in der sie deren Entstehung beobachten kann.

Den Forschenden zufolge verbessert diese Entdeckung das Verständnis für die Entstehung von Planeten und Monden. Die Daten von Webb sind von unschätzbarem Wert, um Vergleiche mit der Entstehung unseres Sonnensystems vor mehr als vier Milliarden Jahren anzustellen.

„Wir können Hinweise auf die Scheibe um den Begleiter sehen und zum ersten Mal deren Chemie untersuchen. Wir sind nicht nur Zeugen der Mondentstehung, sondern auch der Entstehung dieses Planeten“, sagt Sierra Grant von der Carnegie Institution for Science in Washington. „Wir sehen, welches Material sich ansammelt, um den Planeten und die Monde zu bilden“, ergänzt Gabriele Cugno von der Universität Zürich, Mitglied des Nationalen Forschungsschwerpunkts PlanetS des Schweizerischen Nationalfonds.

Die Infrarotbeobachtungen des Planeten wurden mit Hilfe des Spektrografen mit mittlerer Auflösung (MIRI, Mid-Infrared Instrument) durchgeführt. Ein erster Blick in die Archivdaten von Webb zeigte Hinweise auf Moleküle innerhalb der zirkumplanetaren Scheibe, was zu einer eingehenderen Untersuchung der Daten führte. Da das Signal des Planeten sehr schwach ist und in der starken Strahlung des Muttersterns verborgen liegt, mussten die Forscher das Licht des Sterns mit Hilfe spezieller Hochkontrastverfahren vom Licht des Planeten trennen. „Wir sahen Moleküle an der Position des Planeten und wussten daher, dass es dort etwas gab, das es wert war, weiter zu erforschen, und verbrachten ein Jahr damit, die Moleküle aus den Daten herauszufiltern“, beschreibt Grant.

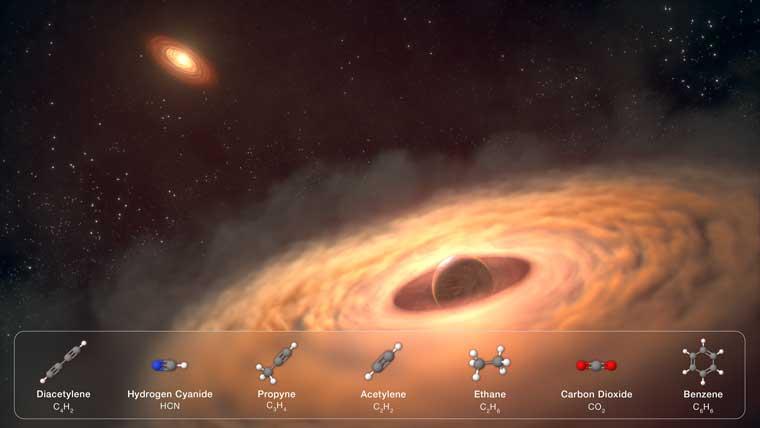

Das Team entdeckte sieben kohlenstoffhaltige Moleküle innerhalb der Scheibe des Planeten, darunter Acetylen und Benzol. Diese kohlenstoffreiche Zusammensetzung steht in starkem Kontrast zu der Chemie in der Scheibe um den Mutterstern, wo die Forschenden Wasser, aber keinen Kohlenstoff fanden. Der Unterschied zwischen den beiden Scheiben liefert Hinweise auf ihre schnelle chemische Entwicklung innerhalb von nur zwei Millionen Jahren.

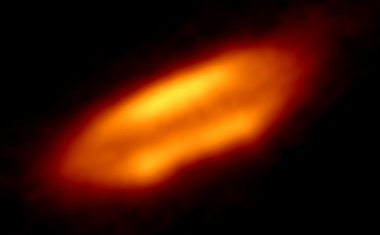

Seit langem wird vermutet, dass die vier großen Monde des Jupiters aus einer zirkumplanetaren Scheibe entstanden sind, die einst den Planeten umgab. Diese Galileischen Monde müssen sich vor Milliarden von Jahren aus einer solchen abgeflachten Scheibe herausgebildet haben, wie ihre auf der gleichen Ebene liegenden Umlaufbahnen um den Jupiter zeigen. Die beiden äußeren, Ganymed und Callisto, bestehen zur Hälfte aus Wassereis. Aber sie haben vermutlich einen felsigen Kern – möglicherweise aus Kohlenstoff oder Silizium.

„Wir wollen mehr darüber erfahren, wie in unserem Sonnensystem Monde entstanden sind. Das heißt, wir müssen uns andere Systeme ansehen, die sich noch im Aufbau befinden. Wir versuchen zu verstehen, wie das alles funktioniert“, sagt Cugno. „Wie entstehen diese Monde? Was ist ihre Zusammensetzung? Welche physikalischen Prozesse spielen dabei eine Rolle und in welchen Zeitskalen? Das Webb-Teleskop ermöglicht es uns, das Drama der Mondentstehung mitzuerleben und diese Fragen erstmals durch Beobachtungen zu untersuchen“, so der UZH-Forscher weiter. [U Zürich / dre]

Weitere Informationen

- Originalpublikation

G. Cugno & S. L. Grant, A Carbon-rich Disk Surrounding a Planetary-mass Companion, Astrophys. J. Lett. 991, L46, 29. September 2025; DOI 10.3847/2041-8213/ae0290 - Sierra Grant, PhD, sierragrant.com, Carnegie Postdoctoral Fellow, Earth & Planets Laboratory, Carnegie Institution for Science, Washington, DC

- Dr. Gabriele Cugno, gcugno.github.io, Institut für Astrophysik, Universität Zürich